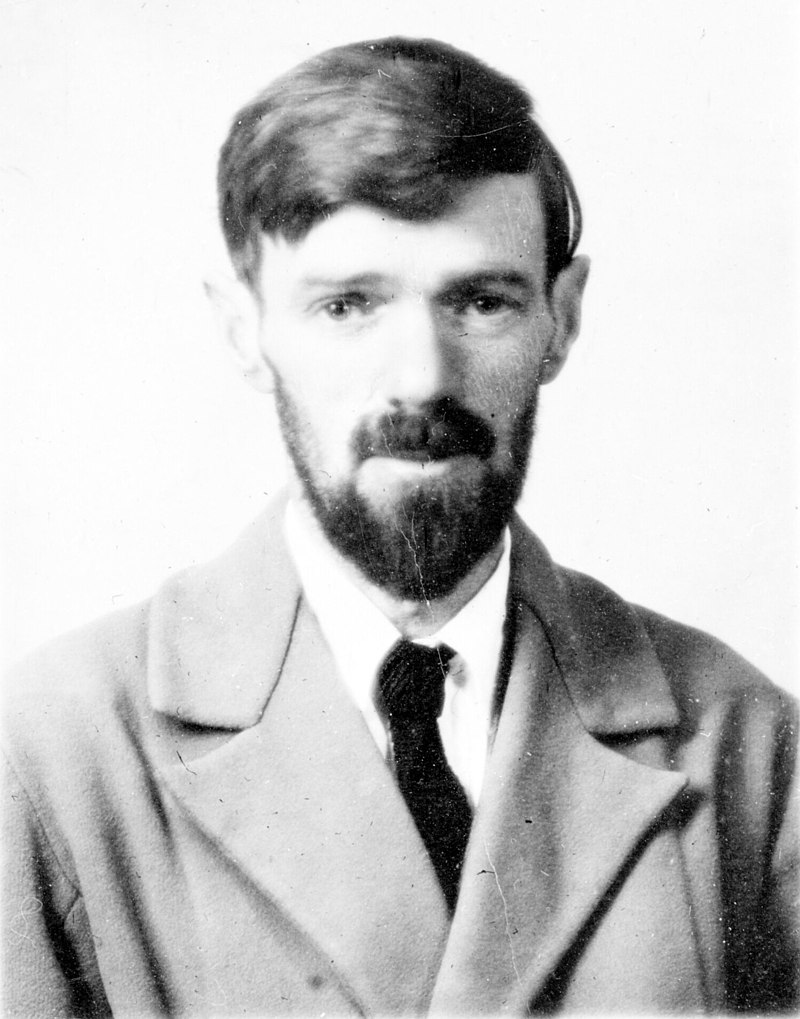

David Herbert Lawrence - Der Mann, der die Instinkte liebte

Veröffentlicht am 20.08.2020

Christine Hoffer über David Herbert Lawrence

In einem Brief aus dem Jahre 1913 formulierte er zum erstenmal seine Bluttheorie, nach welcher der Mensch nur in der Befriedigung seiner vitalen Instinkte Erfüllung finden könne. Er wandte sich gegen die Überbewertung des Intellekts und postulierte die Macht des Gefühls. „Meine tiefe Religion ist der Glaube, dass das Blut, das Fleisch klüger sind als der Verstand“, schrieb er. „Wir können uns in unserem Geist irren. Aber was unser Blut fühlt und glaubt und sagt, ist immer wahr.“ Auch die Bilder, die er in dieser Zeit malte, spiegeln diese vitalistische Lebenshaltung wider, sie greifen Elemente der naiven Malerei und des Symbolismus auf: klare Konturen, vereinfachte Darstellung der menschlichen Gestalt, starke Farben für die Darstellung der Landschaft, wobei die Hektik des Pinselstrichs die Spontaneität der Bewegung wiedergibt und keine Geschichte erzählen will, weil sie lediglich eine Befindlichkeit suggeriert.

Diese eigenartige, in diesem Fall jedoch völlig einzigartige und mit jenen durchaus auch in faschistischen Ideologien gehegten vitalistischen Gedanken verwechselbare Philosophie versuchte der englische Dichter D.H. Lawrence sein ganzes Leben lang in seinen Werken zu präzisieren und in unterschiedlichen literarischen Formen darzustellen.

Geboren wurde er 1885 in Eastwood, Nottinghamshire, als Sohn eines Bergmanns und einer ehemaligen Lehrerin, die aus einer bürgerlichen Familie stammte und einen entscheidenden Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder hatte (Lawrence hatte zwei Brüder und zwei Schwestern). Das Verhältnis seiner sehr unterschiedlichen Eltern zueinander war kein harmonisches, sondern meist konfliktgeladen.

Die Gegend von Nottinghamshire soll am Ende des 19. Jahrhunderts „eine merkwürdige Mischung aus Industrie und dem alten landwirtschaftlichen England“ gewesen sein, wie Lawrence später einmal meinte. In diesem Bergbaugebiet in ärmlichen Verhältnissen groß geworden, erkrankte er schon in jungen Jahren an Tuberkulose, und sein ganzes Leben war von Krankheit gezeichnet. So wird er auch jung mit 44 Jahren sterben.

Er wurde im Geist des Presbyterianismus erzogen und zeigte als Jugendlicher ein starkes Interesse an modernen Sprachen (Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch). In den Jahren 1906 bis 1908 studierte er unter anderem Pädagogik am Nottingham University College. In dieser Zeit schrieb er in einem Brief an Blanche Jennings, wenn es nach ihm ginge, sollte man eine „Todeskammer, so groß wie der Kristallpalast,“ errichten, in der alle Kranken, Lahmen und Krüppel schmerzlos von ihrem Leiden erlöst werden könnten. Nach dem Abschluss des Studiums bekam er 1908 eine Stelle in Croydon bei London als Lehrer, wo er mit seinem überaus antiautoritären Unterrichtsstil auffiel. Wegen der Krankheit musste er den Lehrerberuf, den er kurze Zeit ausgeübt hatte, aufgeben. Nachdem erste Gedichte in der „English Review“ veröffentlicht worden waren, entschied er sich, als freier Schriftsteller zu leben.

Er begann ein Verhältnis mit der Ehefrau seines ehemaligen Französischlehrers, Frieda Weekley. Der damals 32-jährigen Frieda, geborene von Richthofen, Mutter von drei Kindern, war er am 6. April 1912 erstmals begegnet. Nach unverzüglicher Anbahnung einer brieflichen Beziehung, folgte er ihr Anfang Mai 1912 nach Metz, wo sie geboren war und wo ihr Vater als Offizier des Kaiserlichen Heeres Dienst tat. Dort sammelte Lawrence die Eindrücke vom deutschen Militär, die sich dann in seiner Erzählung „The Prussian Officer“ („Der preußische Offizier“) niederschlugen. Von Friedas Mutter wurde er schließlich akzeptiert.

In Metz arbeitete er an seinem ersten Roman „Sons and Lovers“ („Söhne und Liebhaber“), der 1913 veröffentlicht wurde und einen Skandal verursachte. Denn schon in diesem ersten Roman, „Söhne und Liebhaber“, verarbeitete Lawrence den Konflikt zwischen Intellekt und Instinkt, der fortan sein ganzes Werk kennzeichnet.

Das psychologische Meisterwerk des kühnen englischen Erzählers spielt im Milieu der Bergarbeiter und ist einem Urthema der Menscheit gewidmet: der Liebe zwischen Mutter und Sohn. Die aus besseren Kreisen stammende Gertrude Coppard heiratet den Bergmann Walter Morel, in den sie sich bei einer Weihnachtsfeier verliebt hat. Ein erster Sohn, William, wird geboren, dann die Tochter Annie, schließlich, als die Liebe schon erkaltet ist und die Eheleute nur noch Verachtung füreinander empfinden, Paul. Gertrude wendet sich nun ganz ihren Söhnen zu. William, der eine vielversprechende Karriere in London begonnen hat, stirbt früh. Umso intensiver wird die Beziehung zu dem künstlerisch begabten Paul. Schwankend zwischen einer nahezu erotischen Verbundenheit mit seiner Mutter und einem hassenden Verlangen, sich ihrem starken Einfluss zu entziehen, versucht er schließlich vergeblich, Glück bei anderen Frauen zu finden.

Lawrence verarbeitet hier das Motiv des Ödipus: Eine Familienliebe nimmt exzessive Züge an, der Sohn tötet unwissentlich den Vater und begeht Inzest mit der leiblichen Mutter. Die komplizierte Psychologie von übersteigerter Mutterliebe wird ohne Voyeurismus mit beeindruckender Klarheit geschildert. Die innere Zerrissenheit der Figuren mit ihren ständig wechselnden Emotionen und Sehnsüchten wird überaus eindringlich und anrührend in diesem Familiendrama verarbeitet.

Der von der Literaturkritik schwer mitgenommene Schriftsteller wollte heraus aus den beschränkten Verhältnissen seiner Heimat, dem düsteren Kohlenrevier Mittelenglands, und Frieda zog es zurück in die Münchner Boheme. Diese Zeit nannten die beiden später ihren Honeymoon. Lawrence, der angehende Schulmeister, und Frieda, die frustrierte Professorengattin – beider Leben stand 1912 an einem Scheidepunkt. Der sich immer monomanischer gebärdende Sexualmystiker Lawrence (der ja im Grunde genommen ein überzeugter Puritaner war) und die selbstbewusste und lebenslustige preußische Baroness verliebten sich ineinander. Sie taten sich zusammen und flohen Hals über Kopf von Nottingham nach München. Die dortige Szene aber war längst zerstreut. So machte sich das Pärchen im Mai 1912 auf, um die Alpen zu Fuß zu überqueren und Italien, das Sehnsuchtsland aller Romantiker, zu erreichen. Im erst 1984 als Fragment herausgekommenen Roman „Mr. Noon“ hat Lawrence diese mehrmonatige Wanderung durch Bergtäler und Schneewüsten und ihre Abenteuer unter Tiroler Bergbauern sarkastisch, aber treffend beschrieben.

Völlig derangiert landeten sie schließlich als Tramps in Trient. Bereits am Bahnhof hatte der goldbetresste k.u.k. Bahnhofsvorstand dem Dichter trotz seines abgerissenen Äußeren zuvorkommend Auskunft erteilt – ein kleines aufbauendes Erlebnis, das die Vorfreude auf den Lago di Garda erhöhte: „Was für eine Flucht aus der Hölle in eine Art lieblichen, sonnigen, dahinschweifenden Himmel!“ Selbst die leidige Quartiersuche, die ihrer bescheidenen Mittel wegen immer eine besondere Quelle des Missvergnügens war, klappte auf Anhieb. Von September 1912 bis April 1913 hielten sie sich am Gardasee auf und dann bis Juni 1914 im ligurischen Lerici.

Im Juli 1914 heiratete D.H. Lawrence schließlich die inzwischen geschiedene Frieda in London. Für kurze Zeit wohnten sie in Zennor, mussten aber Cornwall – der Erste Weltkrieg war ausgebrochen – wegen Spionageverdachts bald wieder verlassen. Den deutschen Militarismus hatte Lawrence in Metz erlebt, wo Friedas Vater als Festungskommandant wirkte und wo man ihn prompt als englischen Spion verdächtigte. Doch auch in England sind ihm die Kolonnen einrückender Soldaten geradezu physisch zuwider: „Sie erinnern mich an Läuse oder Wanzen … Ich sehe, wie frisch und flink der Himmel ist. Aber die Hölle kommt träge als schleimiges Insektengewimmel herangekrochen: wie hier und jetzt in Europa, in England.“ Kein Wunder, dass man ihn bei diesem Defizit an Patriotismus für einen deutschen Spion hält und dann auch die Romane des unzeitgemäßen Moralisten für unmoralisch.

Aus gesundheitlichen Gründen für kriegsuntauglich erklärt, blieb Lawrence die Erfahrung des Kriegs, die viele seiner Schriftstellergeneration prägte, erspart. Längere Zeit hielt sich Lawrence anschließend in London auf, wo er mit den Imagisten Bekanntschaft machte, besonders mit Richard Aldington, in dessen Zeitschrift „The Egoist“ er einiges veröffentlichen konnte. Als er nach Kriegsende England endlich verlassen durfte, zog er mit Frieda in den Süden: nach Sizilien und Malta, dann nach Sardinien, und kehrte öfters in die Toskana zurück.

Immer wieder verstießen seine Romane gegen die puritanische (Doppel)Moral und brachten ihm nicht nur Erfolg und Ansehen, sondern auch juristische Verfolgung ein. So wurde „The Rainbow“ („Der Regenbogen“), der im September 1915 erschien, schon im November wegen Obszönität verboten. Dieser Roman, fast durchweg im Stil des inneren Monologs gehalten, stellte das Streben nach einer harmonischen Beziehung durch sexuelle Erfüllung in den Mittelpunkt der Handlung. Als obszön wurde empfunden, dass mehrfach eine inzestuöse Beziehung angedeutet und die Selbstverwirklichung der Figuren als immer neue erotische Erfahrung beschrieben wird. Mit dem Verbot dieses Romans begann Lawrence‘ Auseinandersetzung mit den englischen Behörden und mit der öffentlichen Meinung – eine Auseinandersetzung, die seinen künstlerischen Werdegang begleiten sollte.

Der 1920 erschienene Roman „Women in Love“ („Liebende Frauen“) gilt als sein vielschichtigstes Werk. Es steht ebenfalls im Ruf eines anrüchigen Skandalwerks. Das hochaktuelle Lebensthema des Autors: die Suche nach einem neuen, von Konventionen befreiten Dasein, die Suche nach einer zeitgemäßen Moral. D.H. Lawrence entwirft „Liebende Frauen“ eine leidenschaftliche, poetische und zugleich skeptische Vision einer modernen Gesellschaft und ihrer Werte. Rupert Birkin ist ein klassischer Lawrence-Held: Ernüchtert von den überkommenen Moralvorstellungen und ihrer lebensfeindlichen Tendenz, beschließt er, sein eigenes Leben auf menschen- und lustfreundlichere Prinzipien zu gründen.

Hinter jeder Alltagsszene lauert ein dämonischer Abgrund, jedenfalls scheint alle Wirklichkeit schlechthin nur um der inneren Erregung willen dazusein, die sie in den Figuren freisetzt. Zwei Frauen, zwei Männer, immer auf dem Sprung, beständig in der Krise: Umgeben von einer kleinen Schar prägnanter Randfiguren, suchen, jagen, finden, lieben und bekriegen sie einander in einer grandiosen Manege der Passionen, deren stürmischer Entwicklung man teils atemlos, teils befremdet folgt. Die karge Handlung spielt in der Bergwerkslandschaft der Midlands sowie in den Künstlerclubs von Bloomsbury und ist durchsetzt von Gesprächen und Erwägungen, unbedingt zum Wesentlichen eines neuen Lebens jenseits der Zivilmoral und Maschinengläubigkeit vorzustoßen. Mit der ihm eigenen erzählerischen Intensität und symbolischen Dichte zeichnet der Lawrence hier ein faszinierendes Porträt der englischen Gesellschaft um 1914. Nirgendwo ist ihm seine Ergründung komplexer psychologischer Motivationen eindringlicher und überzeugender gelungen wie in diesem visionären Gesellschaftsroman.

In den literarischen Zirkeln Londons hatte er 1013 übrigens die aus Neuseeland stammende Schriftstellerin Katherine Mansfield kennengelernt. Die beiden pflegten bis zu Mansfields frühem Tod 1923 eine allerdings nicht immer ungestörte freundschaftliche Beziehung. Die ambivalenten Gefühle, die Mansfield mit ihrem unkonventionellen Leben und Wirken in Lawrence auslöste, fanden ihren literarischen Ausdruck in seinem Porträt der Gudrun Brangwen in „Liebende Frauen“.

Und such Bertrand Russell, den er 1915 auf Vermittlung von Lady Ottoline Morrell in Cambridge kennenlernte, taucht in „Liebende Frauen“ auf. Die anfängliche Freundschaft entwickelte sich innerhalb von Monaten zu inniger, lebenslanger Abneigung, die auch in den Werken der beiden Männer ihren Niederschlag fand. So karikierte D.H. Lawrence hier Bertrand Russell mit spitzer Feder.

Vor allem die Tantiemen aus den USA trugen in dieser Zeit zu einer seiner finanziellen Stabilisierung bei, und vielleicht nicht zuletzt aus materiellen Gründen fing er zusätzlich an, Reiseberichte zu schreiben, in denen er einen neuen Stil suchte (und manchmal fand) zwischen Beschreibung, Ethnologie (er unternahm Fernreisen nach Ceylon und Australien), Zivilisationskritik, Erfahrungsliteratur und Erzählung. Die ästhetischen Eindrücke der Reisen hinterließen auch in seinen Gemälden Spuren: Die Farben wurden stärker und ihre Kombination gewagter, während die Konturen verschwammen. Entsprechend den Themen seiner Romane – Liebe, Macht, Religion – stellte er auch in seinen Gemälden immer wieder Liebende dar und griff auf Motive aus dem symbolischen Fundus religiöser Überlieferungen zurück.

Frieda verkaufte die Manuskripte ihres Mannes. So bekamen sie für das Manuskript von „Söhne und Liebhaber“ von der Salonlöwin und Kunstmäzenin Mabel Dodge, die sowohl in den Kreisen der amerikanischen Expatriierten in London und Paris als auch in den Künstlerkreisen in New York verkehrte, eine Ranch im US-Staat New Mexico geschenkt, die Lawrence mit Wandmalereien dekorierte. „The Mabel Dodge House“, das Frieda nach Lawrences Tod der University of New Mexico als Künstlerhaus schenkte, steht für die Doppelbegabung des D.H. Lawrence: Als Würdigung seiner erzählenden Kunst erhielt er die Ranch und verwandelte sie umgehend in ein Werk der bildenden Kunst. Zwar gab Lawrence die Malerei nie – und sei es zeitweise – auf, aber es war die Literatur, in die er seine schöpferische Energie investierte.

Nachdem die amerikanischen Ärzte Tuberkulose diagnostiziert hatten, kehrte D.H. Lawrence im September 1925 aus den USA nach England zurück, von wo er nach einem kurzen Aufenthalt mit Frieda weiterreiste nach Italien. In einem sowohl physisch als auch psychisch labilen Zustand beschloss er, keine Romane mehr zu schreiben. Doch kaum, dass es ihm besser ging, schrieb er doch wieder einen Roman, „Die gefiederte Schlange“, der 1926 erschien und den er selbst für seinen bedeutendsten hielt.

Darin geht es um den Gegensatz zwischen der von Vernunft und Geist geleiteten europäischen Gesellschaft und einer von Instinkt und Gefühl bestimmten exotischen (mexikanischen) Gesellschaft, deren Symbol die gefiederte Schlange ist. „Die gefiederte Schlange“ nimmt in seinem Werk einen besonderen Stellenwert ein, insofern Lawrence in diesem Buch danach strebt, die Regeneration einer ganzen Gesellschaft auf der Grundlage mythisch-religiöser Kräfte darzustellen.

Der Roman spielt in Mexiko. Lawrence überrascht mit einem Antiamerikanismus. Seine Heldin Kate hat die Nase gestrichen voll von Pragmatismus, von technokratischer Vernunft, imperialem Gehabe und Dollar-Ideologie. Dabei macht er sich verdammt wenig Illusionen über den Zustand des mexikanischen „Naturvolks“ und über die Chancen eines Westlers, den Mexikanern nahezukommen. Das artifizielle Christentum ablehnend, sucht Lawrence nach Quetzalcoatl, dem uralten Gott Amerikas, der fliegenden Schlange.

„Sie wollte nicht länger Liebe, Vergnügen, all das, was ihr Leben bisher ausfüllte. Sie war vierzig. Sie wollte, dass sich die Blume ihrer Seele öffnete.“ Kate Leslie, Irin, Witwe, steigt aus der europäischen Zivilisation aus und flieht nach Mexiko. Sie will ihr sinnentleertes Leben der Zivilisation austauschen gegen die von zwei intelligenten mexikanischen „Führern“ bewusst wiedererweckte alte heidnische Kultreligion mexikanischer Götter, als deren Inkarnation sich die Führer empfinden. Kate unterwirft sich dem mit Menschenopfern, Grausamkeit und orgiastischer Sexualität wiedererweckten Kult und seinen Initiatoren. „Der Roman hat zwei Gesichter“, schrieb der Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung, „wie ein Januskopf werden sie dem Leser präsentiert: Das eine ist das Prophetengesicht, die Vision eines Urzustandes, einer Urreligion, die von seherisch begabten Menschen wiederhergestellt werden muss. Diese gegen Priester und Politiker durchzuführende Reformation ist es, worauf es Lawrence vor allem ankommt. Aber das andere Gesicht ist das des Reiseschriftstellers Lawrence, des unruhigen Durchforschers fremder Länder und Menschen, der in seinen Sinnen und seinem Blut die andersgeartete Umwelt erleben wiIl.“ Das Buch wirkt wie eine Droge. Ein Traum. Eine Halluzination. D.H. Lawrence übrigens ist begraben, wo er einmal glücklich war und Amerika herrlich fand: in Taos, New Mexico.

Neben all den autobiografischen Impulsen oder Erfahrungsbezügen vermag Lawrence es, sich als bedeutsamer Romancier und kulturkritischer Erzähler zu etablieren, da es ihm gelingt, mit der kreativ-imaginativen Verwandlung der im Vordergrund stehenden Einzelthemen in seine eigene künstlerische Sprache nachhaltig und konstruktiv in ein umfassendes weltanschauliches Anschauungssystem im Sinne einer alternativen, philosophisch begründeten Anthropologie mit dem Bemühen um Antworten auf ein als krank und dekadent empfundenes Verhängnis der modernen Zivilisation zu integrieren und literarisch eindrucksvoll zu gestalten.

Die vertiefenden Ausdeutungen der von ihm dargestellten und literarisch verarbeiteten interkulturellen Begegnungen mit fremden Völkern oder Kulturen und Religionen mit ihren vielfältigen Symbolisierungen der fremden Alterität als „natürliche Kulturen“ und den Erfahrungen des Fremden als fremdgewordenem Eigenen begründen darüber hinaus die literaturgeschichtliche Bedeutung seiner internationalen Fiktionen und Reiseberichten. Sie eröffnen eine überaus fruchtbare Auseinandersetzung mit Eigen- und Fremdbildern, die zugleich eine kritische Distanz zu den Wertvorstellungen des englischen und abendländischen Kultursystems schafft.

Die alten Etrusker und die Indianer der Neuen Welt werden von ihm als Kronzeugen gegen die rational-rationelle Schrumpfung des Lebens angerufen: „Der Weiße Mann hat die Sonne gestohlen.“

Seit Anfang an schrieb Lawrence auch Erzählungen und einige Kurzromane, die heute von vielen Kritikern für seine bedeutendsten Werke gehalten. In der Form geschlossener als seine Romane, an den großen Erzählern des 19. Jahrhunderts geschult, doch modern in der Themenwahl, der Offenheit der Darstellung und der Psychologie, im Stil klar und doch poetisch, porträtiert Lawrence darin Schicksale, die jeden Leser auch heute noch packen.

Seine Erzählungen leben von der Biografie ihres Autors, ohne streng autobiographisch zu sein. Immer wieder glaubten sich darin Freunde und Bekannte mit durchaus gemischten Gefühlen in seinen Porträts wiederzuerkennen. Die Geschichten bieten gleichsam ein Konzentrat seiner Kunst in verschiedenen Entwicklungsphasen, vom Realismus der frühen Erzählungen aus dem Grubenmilieu über die visionäre Symbolik der mittleren Phase, die mitten im routinierten Alltag die geheimnisvolle Amoralität des Lebens aufdeckt, bis zu den grandiosen Fabeln am Ende. Der liebevolle Blick auf die Natur ist allen gemeinsam. Auch wo sie sich der Gesellschaftskomödie annähern, sind diese Geschichten alles andere als harmlos. Die größten faszinieren und schockieren bis heute durch ihre sprachlich zwingende Mischung von Eros und Tod. So die Studie über Homoerotik und militärischen Sadismus „Der preußische Offizier“ oder die blasphemische Auferstehungsgeschichte „Der Mann der gestorben war“.

Die frühen Erzählungen spielen im Bergarbeiter- und Militärmilieu, etwa die berühmte Geschichte „Chrysanthemenduft“. Sie ist das einfühlsame Porträt einer Frau, die beim Tod ihres Mannes ihr eigenes Leben und ihre Ehe als Scherbenhaufen erkennt. In der wegen ihrer Freizügigkeit berühmt-berüchtigten Erzählung „Sonne“ findet eine junge New Yorkerin in Italien in der Symbiose mit der Natur zurück zu Ursprünglichkeit und Körperlichkeit und kommt doch von ihrem Ehemann nicht los. In „Der Fuchs“, für viele Kritiker ein Höhepunkt im erzählerischen Werk von Lawrence, wird die lesbische Beziehung zweier Frauen durch einen Fuchs und durch einen jungen Mann durcheinandergebracht.

Neben vielen Geschichten, die um Lawrence' Hauptthema, die Liebe und die Beziehungen zwischen Mann und Frau, kreisen, gibt es zum Beispiel auch die große Erzählung „Der Mann, der Inseln liebte“ – eine Anti-Robinsonade über einen Mann, der sich auf immer kleinere Inseln zurückzieht und doch vor sich selbst nicht fliehen kann.

In D. H. Lawrence’ grandioser Erzählung über die Abgründe der menschlichen Existenz sucht ein Mann sein Glück auf einer sturmumtosten Insel. Hier erschafft er sich seine eigene Welt, richtet alles nach seinen Vorstellungen ein. Doch schon bald wird sein Glück bedroht, nicht von Wind und Wellen, sondern von den anderen Menschen. Also flüchtet der Mann auf eine kleinere Insel und schließlich auf eine noch kleinere Insel, bis er schließlich ganz allein ist, allein mit dem Meer. Immer tiefer verliert er sich in sich selbst, in seinen Wünschen und Sehnsüchten. Es ist eine Geschichte über einen Menschen, der den Rückzug aus der Welt wagt, um die Gezeiten, die Schwingungen der Seele zu spüren, um sich sein eigenes Paradies zu erschaffen: „Seine einzige Befriedigung zog er daraus, alleine zu sein, vollkommen alleine, und dass der ewig weite Raum ihn durchdrang“. Eine seiner schönsten Erzählungen.

Die große Erzählung „The Escaped Cock“ („Der entkommene Hahn“)

„The Man Who Died“ („Der Mann der gestorben war“, die großartig übersetzt als „Auferstehungsgeschichte“ in der Bibliothek Suhrkamp erschien) hat D.H. Lawrence kurz vor seinem Tod geschrieben. Es ist eine verblüffende Variation der Auferstehungsgeschichte, in der sich Jesus von seiner Messiasrolle distanziert und eine andere Art der Auferweckung lebt.

Sie zeigt die zuerst durch die Todeserfahrung verfehlte, dann aber gewonnene wahre Menschlichkeit. Lawrence hat zu diesem Zweck zwei heilige Legenden, die christliche Heilsbotschaft von der Auferstehung von Jesus und den heidnisch-ägyptischen Mythos vom wiedergefundenen Osiris, eigenwillig zurechtgebogen und zusammengefügt. In seiner Geschichte überschreitet der entgöttlichte Held als neuer Mensch die Todeslinie ins Leben zurück, um sein Leben, statt es für die Menschheit zu opfern, seiner menschlich-männlichen Bestimmung gemäß, zeugend weiterzugeben. Lawrence musste also die geheiligte, ihm zutiefst ärgerliche christliche Überlieferung missbrauchen und sie mit der ihm wohl zutiefst erfreulichen altägyptischen Tradition versetzen, um die ihm ganz gemäße Entsprechung seiner Vision des „neuen Menschen“ zu finden.

Der Diogenes Verlag hat alle Erzählungen und Kurzromane von D.H. Lawrence in einer schönen zweibändigen Ausgabe herausgebracht.

Nach seinem längeren Aufenthalt in New Mexico hielt er sich kurz in der Gegend seiner Kindheit auf und fuhr dann wieder nach Italien zurück, wo er großformatige Ölbilder malte und trotz wiederholter Krankheitsrückfälle drei Versionen desjenigen Romans verfasste, der sein letzter und berühmtester werden sollte.

„Lady Chatterley“ ist 1926 bis 1927 in der Villa Mirenda bei Florenz entstanden. Den autobiographischen Hintergrund zu diesem eigenartigen, lange Zeit umstrittenen und nur in gereinigter Fassung erhältlichen Liebesroman bildet das Zusammenleben des extravaganten Paares, wie es 1912 am Gardasee begonnen hatte. Seine Frau Frieda ist naturgemäß das literarische Vorbild der „Lady Chatterley“.

In diesem, seinem letzten Roman ist Lawrence‘ Lebensphilosophie zur reifsten Darstellung gelangt. Die junge, schöne Lady Chatterley flieht aus der düster-sterilen Gutsherrenwelt ihres Ehemanns Clifford, den der Krieg zum Krüppel gemacht hat, und verliebt sich in den zehn Jahre älteren Wildhüter Mellors. Die sexuelle Vereinigung erleben beide als einen Akt „wahrer Liebe“, und sie finden darin die Erfüllung. Standesgrenzen jedoch verhindern die endgültige Befreiung aus den Fesseln ihrer Vergangenheit. Das Buch ist im Kern die Emanzipationsgeschichte der Romanfigur Constance Chatterley, die gegen Moral und Gesellschaftsnormen ihrer Zeit verstieß. Sie und ihr Geliebter setzen sich über gesellschaftliche Normen hinweg, weil sie Maßstäben gehorchen, die sie für moralisch höher halten, nämlich ihren eigenen Instinkten. Es ist der Gegensatz zwischen der „mind consciousness” und der „blood consciousness,” also zwischen Geist und Blut, Verstand und Gefühl, der die Lawrence‘sche Lebensphilosophie ausmacht. Ursprünglich sollte der Roman übrigens „Tenderness” (Zärtlichkeit) heißen.

Die sehr präzise formulierte Darstellung von geschlechtlicher Liebe, in Verbindung mit einem Plädoyer für die Natur – als im Buch genutzte Metapher für menschliche Sinn- und Natürlichkeit – erregte genauso Anstoß wie dargestellte sexuelle Befreiung und scharfe Kritik an der britischen Gesellschaft. Die skandalumwitterte Liebesgeschichte, erstmals 1928 erschienen, war lange Zeit wegen ihrer freizügigen Szenen verboten und wurde erst 1960 nach einem Prozess zur Veröffentlichung freigegeben, nachdem sich der Taschenbuchverlag Penguin provokant über neuere Gesetze gegen „obszöne Publikationen ohne literarische Qualität“ hinwegsetzte. Der Prozess führte zu Aufhebungen von Zensurbestimmungen und wurde Teil der Geschichte der „Sexuellen Revolution“, die in den 60er Jahren Großbritannien und schließlich ganz Europa erfasste.

Ursprünglich fand Lawrence für das Werk keinen Verleger fand und es erschien in tausend Exemplaren als Privatdruck in Florenz, in England konnte es nur subskribiert werden. Die englische Presse verriss diesen Roman als obszön, doch war er dort ebenso schnell ausverkauft wie in Paris. Im Kielwasser der Auseinandersetzung um „Lady Chatterley“ wurde im Sommer 1929 auch eine Ausstellung von Lawrence‘ Gemälden in der Londoner Warren Gallery zum Skandal. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Bilder. Schockierten die Romane inhaltlich durch die Hervorhebung der sinnlichen Erfüllung als Lebensziel und formal durch die Verwendung des inneren Monologs und durch eine suggestive Metaphorik, so schockierten die Gemälde formal durch den pulsierenden Farbauftrag und inhaltlich durch die Inszenierung esoterischer Motive als diesseitige Erfahrung.

Obwohl sich sein Gesundheitszustand rapide wieder verschlechterte, schrieb Lawrence in kurzer Zeit mehrere Essays, darunter „Pornographie und Obszönität“, worin er „Lady Chatterley“ verteidigte und sich gegen die Verpönung der Sexualität als „schmutziges kleines Geheimnis“ wandte. Er war empört, dass der Roman als obszön und unmoralisch verpönt wurde, propagierte er doch keineswegs die sexuelle Freizügigkeit, sondern machte im Gegenteil die Liebe zur Bedingung sexueller Erfüllung: In der Beziehung zwischen Lady Chatterley und ihrem Geliebten ist der harmonische Ausgleich von Geist und Körper als Verwirklichung der „wahren Liebe“ inszeniert. Aber eine von der viktorianischen Moral tabuisierte Ausdrucksweise und detaillierte erotische Beschreibungen schockierten die Öffentlichkeit und machten den Liebesroman zum Skandal. Indem der Skandal den Roman mit der Aura des Verruchten umgab, sicherte er ihm einen dauerhaften Erfolg: „Lady Chatterley“ ist heute Lawrence‘ berühmtestes Werk und wurde schon 1932 in seiner französischen Übersetzung im Vorwort von André Malraux in die Tradition klassischer französischer Romane wie Laclos' „Gefährliche Liebschaften“ und Stendhals „Rot und Schwarz“ eingereiht. Richtig gehandhabt, schrieb Lawrence selbst kurz vor seinem Tod, kann der Roman „die verborgensten Aspekte des Lebens enthüllen: denn in den leidenschaftlich verborgenen Aspekten des Lebens muss die Wahrnehmung von Gefühlen Ebbe und Flut, Reinigung und Erneuerung erfahren“. Und: „Der Roman ist das strahlende Buch des Lebens.”

Am 2. März 1930 starb er in Vence in Frankreich im Alter von 44 Jahren im Beisein seiner Frau Frieda und seines langjährigen Freundes Aldous Huxley an Tuberkulose. Frieda ließ später seine Asche auf die Farm nach Taos in New Mexico bringen.

Foto: (c) Passfoto Wikipedia gemeinfrei