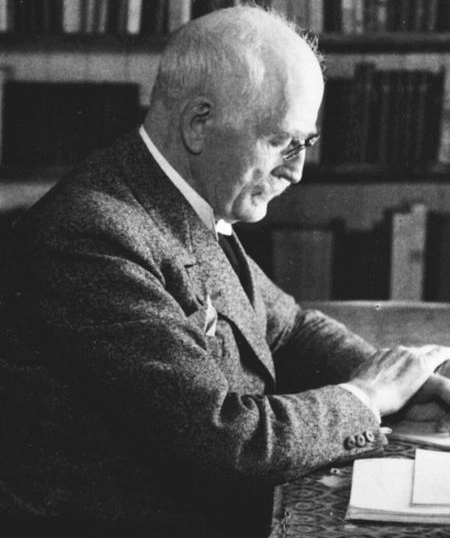

Knut Hamsun - Der Mann, der sich selbst ein Mysterium war

Veröffentlicht am 10.12.2019

Robert Leiner über Knut Hamsun zum 160. Geburtstag

Debatten um die Qualität eines Literaturnobelpreisträgers hat es immer gegeben, doch dass der Geehrte später zu einem Umstrittenen, ja Verfemten wird, ist ein Ausnahmefall. Knut Hamsun steht für diese Ausnahme. 1945 hat die Welt (und nicht nur die literarische) mit ihm gebrochen – zuvor huldigten alle dem Romancier aus dem hohen Norden. Thomas Mann etwa befand, der Nobelpreis sei „nie einem Würdigeren“ verliehen worden, Maxim Gorki nannte Hamsuns Dichtung eine „Heilige Schrift des Menschen“, und Stefan Zweig schrieb: „Knut Hamsun bedeutet die edelste Form der Männlichkeit, nämlich Zartheit, die aus großer Kraft quillt, Leidenschaft, die sich hinter harter Herbheit verbirgt, eine reinste und unlernbare Einheit aus Hingebung und Scham, wie es jedem wahrhaften männlichen Kunstwerk innewohnen muss.“ Hermann Hesse und Henry Miller beispielsweise nannten Hamsun als Lieblingsschriftsteller. Spätestens jedoch 1945, nach seinem berüchtigten Nachruf auf Adolf Hitler, durfte man Hamsun dann als Narren bezeichnen.

Hamsun wurde am 4. August 1859 als Knud Pedersen in Lom geboren, im inneren Norwegen, wuchs in kärglichen kleinbäuerlichen Verhältnissen in Hamsund, in Nordnorwegen, auf. Sein Vater war Schneider, die schwermütige Mutter brachte sieben Kinder zur Welt. Als Knud drei war, verließ die Familie den seit Generationen angestammten Hof und zog gen Norden, an den Polarkreis. Der Junge wuchs zeitweise bei einem verhassten, prügelnden Onkel auf, eine Schule besuchte er nur wenige Monate. Bei der Kinderarbeit für seinen strengen Onkel erwarb er sich eine schöne Schrift und kam an Bücher, weil der Onkel die Gemeindebücherei verwaltete. Bei den Bibelstunden im Hause des Onkels musste er aus erbaulichen Traktätchen vorlesen. Den Weg aus diesen Verhältnissen hinaus sah und suchte der junge Mann in einer Schriftstellerkarriere, die ihm schließlich, gegen alle Wahrscheinlichkeiten, gelang. Der Weg war entbehrungsreich und lang und von vielen Rückschlägen gesäumt.

Am Anfang stand etwa ein Trivialroman wie „Bjorger“ (1879) und andere Prosawerke. Der junge Möchtegern-Dandy versuchte sich mit einem Zwicker auf der Nase und vielen Fremdwörtern im Mund in der Provinz als Literat zu profilieren. In Kristiania (das spätere Oslo) und Kopenhagen musste er schmerzhaft erfahren, dass die „neue Schreibweise“, die er sich von Björn Björnson abgekupfert hatte, um 1880 schon wieder längst aus der Mode gekommen war.

Zweimal zog es ihn für längere Zeit nach Amerika, wo er vor emigrierten Skandinaviern Vorträge über moderne Literatur hielt, soweit er sich nicht, um zu überleben, als Straßenbauarbeiter oder als Straßenbahnschaffner in Chicago und Saisonarbeiter auf Farmen in North Dakota abrackern musste. Als Sekretär eines Pfarrers und Dichters in Minneapolis bekam er Zugang zu einer anderen Bibliothek als der seines Onkels. Er lernte Zola, Flaubert, Strindberg, Mark Twain, Dostojewskij kennen und konnte mit deren Ansichten sein biederes Publikum schockieren.

1888 verblüffte er mit extravagantem Auftreten die literarische Szene in Kopenhagen, der Kulturhauptstadt des Nordens, wurde in deren bohemische Künstler- und Kaffeehauskreise aufgenommen. Er brachte ein süffisantes Buch „Vom modernen Geistesleben Amerikas“ (1889) heraus. Das Werk geriet jedoch so hämisch, dass Hamsun Neuauflagen verbot. Amerika stehe „unter dem Despotismus der Freiheit – ein Despotismus, der umso unerträglicher ist, als er von einem selbstgerechten, unintelligenten Volk ausgeübt wird“, schrieb er etwa. Verabscheuenswert waren ihm die amerikanische Sprache, die Frauen dort, der Kult ums Geld und um die Sklavenbefreiung – das Buch war eine reine Provokation. Es erregte Aufsehen, unter anderem schätzten es August Strindberg und John Updike sehr.

In einer Avantgarde-Zeitschrift wurde anonym ein Kapitel aus „Hunger“ abgedruckt. Als der Roman, gespeist aus Hamsuns bitterarmer, todesnaher Zeit in Kristiania/Oslo, im gleichen Jahr erschien, war der Durchbruch geschafft. Es ist die Geschichte eines namenlosen Ich-Erzählers, der sich zunehmend in die Rolle des Zuschauers gedrängt sieht. Unentwegt versucht er, unter schwierigsten existenziellen Bedingungen als Journalist und Schriftsteller Beachtung zu finden, doch ohne Erfolg. Dabei ist er ein begnadeter Fabulierer, auf den Straßen Kristianias erzählt er wildfremden Leuten erfundene Geschichten, und verschenkt schließlich auch noch sein letztes Geld an einen vermeintlich noch ärmeren Bettler. Nie wurde menschliches Leid so schonungslos und genau geschildert wie in diesem weltberühmten Roman über einen zerlumpten, halb verhungerten Künstler, so ein Kritiker. Ohne soziale Anklage wird das Bild einer Stadt, die sich im Aufbruch in die Moderne befindet, präsentiert wie in einem Zerrspiegel: als pervertierte, fremde Welt, als Labyrinth einer Existenz am Rande der Gesellschaft. „Hunger“ wurde bald auch international ein Erfolg, in Deutschland übrigens verkaufte er sich am besten, doch auch in Russland und Amerika las man Hamsun gern, wogegen die Briten nie viel von dem notorischen England-Hasser Hamsun hielten.

Hamsun wurde zu einem Salonlöwen, er mischte sich (teils barfüßig) unter Treffen des großstädtischen Kulturbürgertums in Oslo, war mit seinem arroganten Habitus gerngesehener Gast bei intellektuellen Zirkeln: „Ich genieße es, rücksichtslos zu sein, so dass anständige Leute mich mit offenem Mund anstarren!“ Das Stadtleben zog ihn an und stieß ihn zugleich ab, schon damals nannte er die ihm bekannten Metropolen wie Minneapolis, Chicago und Paris „leuchtende Scheiterhaufen der Kultur.“

Hamsun teilte – so charmant er bei Sympathie sein konnte – nach allen Seiten aus, ohne Rücksicht auf Verluste. Es konnte Kritiker und Gönner treffen, selbst alte Freunde blieben von seiner polemischen Zunge nicht verschont. Gesellschaftliche Fettnäpfchen spürte er geradezu auf, Verärgerung zu entfesseln gehörte zeit seines Lebens zu seinem täglichen Brot. Dem Chef einer bedeutungslosen Journalistin riet er mittels hartnäckigböser Briefe, „einen Spaten zu nehmen“ und dieses „Kuhmagdtalent“ aus dem Blatt zu schaufeln. Er legte sich mit Henrik Ibsen an und mit Fridtjof Nansen. Über die aus seiner Sicht grundlose Verehrung alter (gerade kunstschaffender) Menschen erregte er sich als Nachwuchsdichter ebensosehr wie später, als er selbst schon die sechzig überschritten hatte.

In seinem großen Roman „Mysterien“ beschreibt er einen solchen Exzentriker. Johan Nilsen Nagel war vom ersten Tag an in der kleinen norwegischen Hafenstadt eine exotische Figur. Er war gekommen und geblieben, niemand wusste, warum. Er trägt knallgelbe Anzüge und schickt sich selbst Telegramme. Aber nicht nur durch solche Äußerlichkeiten verblüfft er die Einheimischen. Als angeblicher Agronom versucht er seinen völlig unmotivierten Aufenthalt zu erklären und wichtig erscheinen zu lassen. Er kauft Leuten ihre vermeintlich wertvollen Möbelstücke zu überhöhten Summen ab. Nagel spricht voller Hingabe über Literatur und philosophische Themen und ist ein charmanter Unterhalter. Er setzt sich über alle Regeln des Kleinstadtlebens hinweg, was in einem charismatischen Geigenspiel auf einem Fest gipfelt, und ist in seiner inneren Widersprüchlichkeit ein „Ausländer des Daseins“, wie er sich selbst nennt.

Er verliebt sich erst in die schöne Pfarrerstochter Dagny Kielland, die ihn befremdet ablehnt. Nach dieser Erfahrung nähert er sich kurzentschlossen der nicht mehr jungen Frau Martha Gude, die ihn allerdings ebenfalls nach anfänglichen Sympathien verschmäht. Gleichzeitig macht er sich mit Minute, einem alten und verspotteten Mann, vertraut und weiht ihn ein, dass er einen Mord aufzuklären gedenkt, der kurz vor seiner Ankunft geschehen war. Eine mysteriöse Frauenerscheinung treibt ihn schließlich zum Selbstmord im Meer, nachdem ein erster Suizidversuch noch von Minute vereitelt werden konnte. Das Leben in dem verschlafenen Küstenstädtchen kann seinen gewohnten Lauf wieder aufnehmen.

Schon der Titel des Romans deutet an, dass die wahren Beweggründe der Handlung verborgen sind. Einigkeit besteht darin, dass Hamsun der Figur des Nagel in hohem Maße Züge seiner eigenen zersplitterten, ihm wohl selber rätselhaften, mysteriösen Persönlichkeit gegeben hat, was auch von Hamsuns Sohn Tore bestätigt wurde. Die Mysterien sind nach dieser Deutung letztlich die seiner eigenen Psyche, mit er sich auseinandersetzt. Das Gefühl der Fremdheit in seiner Umgebung, der schwer zu entkommen war, hatte er selbst unter anderem in Oslo und in Amerika erlebt.

Nichts und niemand ist letztlich, was es, was er scheint. Brüche und Widersprüche prägen den Lauf der Dinge sowie das Handeln der Menschen. Unkraut und nahrhaftes Gemüse, beides sprießt aus der Erde – Hamsuns liebender Blick weist beidem seinen Platz zu. Eigentlich mag er diese vielfach törichten Menschen aus den verschlafenen Fischerdörfern, aus den Landnestern! Wieviel lieber sind sie ihm als die ausgepflanzten, austauschbaren Früchtchen aus dem hektischen, erdenthobenen Leben der Städte!

In seinem nobelpreisgekürten Roman „Segen der Erde“ (1917) wird diese Weltsicht besonders deutlich. Hamsun beschreibt hier das Leben des „Ödlandbauers“ Isak. Dieser starke Mann mit vernarbten Wundmalen an Händen und im Gesicht mag ein Philosoph sein oder aus dem Gefängnis kommen – er sucht einen einsamen Ort: „Einen Ort, der niemand gehörte, der sein war, jetzt kamen die Tage der Arbeit.“ Isak rodet und ackert, errichtet Steinwälle und eine Erdhütte, besorgt auf langen Gängen ins Dorf das Nötige: Werkzeug, Kochtopf, Ziegen. Bald findet er eine Frau. Inger ist kräftig, gut und schämt sich nur für ihren kleinen Makel: eine Hasenscharte. Die Welt der beiden wird aus eigener Hände Kraft reicher, Kinder werden geboren. Als eines wie die Mutter eine Hasenscharte aufweist, tötet sie es unter Schock. Sie muss über Jahre ins Gefängnis und als sie zurückkehrt, hat sie das moderne Leben mitgebracht, nur ein wenig, aber die neue Zeit war sowieso nicht mehr fernzuhalten.

Knut Hamsun verfasste über 30 Bücher (22 Romane, einige Bühnenstücke, Erzählungsbände) und litt dennoch immer wieder an Schaffenskrisen, die ihn entsetzlich plagten. Er versuchte ihnen mit zahlreichen Umzügen zu begegnen, in jungen Jahren mit Alkohol, dann mit einer langwierigen Psychoanalyse. Seinem jüngsten Biographen, dem Norweger Ingar Sletten Kolloen, zufolge ließ er sich später sogar sterilisieren, um seine Energie neu zu bündeln.

Eine erste Ehe, der eine Tochter entwuchs, war bald gescheitert. 1909 heiratete er die Schauspielerin Marie (obgleich er Theater als Teil der „verantwortunglosen Stadtkultur“ verachtete), mit der er vier Kinder hatte. Marie war die Dulderin, der ruhende Pol der Ehe, sie begegnete seinem Trotz, seiner Rastlosigkeit, seinem Ruhebedürfnis (gleichzeitig ließ er sich allzu gern von Kindern und Hofarbeit ablenken), seiner Hypochondrie und seiner „Leute-Krankheit“ (so nannte er seine Form der Misanthropie) mit sanfter Ironie.

Marie Hamsun schrieb ebenfalls. Ihr Fortsetzungsroman über „Die Langerudkinder“ erfährt bis heute neue Auflagen. Sie gilt als hartgesottene Nationalsozialistin und war in jenen Jahren oft auf Lesereise in Deutschland. Hamsun regte sich fürchterlich auf, als eine Rezensentin den Verdacht äußerte, er habe sich wohl als Co-Autor betätigt.

Zu Gelddingen pflegte Hamsun ein eigentümliches Verhältnis. Zum einen war er spar- und genügsam. Als Schreibpapier nutzte er abgerissene Kalenderblätter, Hotelrechnungen und Restplatz auf gebrauchten Briefumschlägen, in ordentlichen Briefen fügte er oft an, der Adressat möge das „snobistische Briefpapier“ entschuldigen. Seinen Arbeitstisch pflegte er aus Holzböcken und einem Brett zusammenzustellen, als Kissen diente ihm sein Mantel. Den Kindern schnitt er die Haare selbst. In finanziell gesegneten Zeiten gab er das Geld mit vollen Händen aus, spendierte ausufernde Trinkgelage, unterstützte großzügig Nachwuchsschriftsteller und andere Hilfesuchende. Das Nobelpreisgeld floss fast vollständig in den Ausbau seines Gutes zu einem (wenn auch unkonventionell bewirtschafteten) Musterbetrieb. Preise und Ehrungen bedeuteten ihm wenig. Den norwegischen Olafsritter-Orden lehnte er als „Humbug“ ab. Die Ehrendoktorwürde der Universität Köln lehnte er ebenso ab wie die Auszahlung des Frankfurter Goethepreises 1934: „Man kann doch schließlich von einem Land in Verhältnissen, wie sie gegenwärtig in Deutschland herrschen, nicht zehntausend Mark annehmen! Das wäre Blutgeld!“ Hamsun war der Ansicht, Deutschland, diese von ihm blindlings geliebte Nation, bräuchte gerade jetzt jede Mark selbst.

1943 schickte er die Medaille, die er mit dem Nobelpreis erhalten hatte, an Joseph Goebbels: „Ich kenne niemanden, Herr Minister, der sich auf so idealistische und unermüdliche Weise (…) für Europa und die Menschheit eingesetzt hat wie Sie. Verzeihen Sie mir, dass ich Ihnen meine Medaille schicke. Sie ist ziemlich nutzlos für Sie, aber ich habe nichts anderes, das ich schicken könnte.“ Hier war seine politische Verblendung schon weit gediehen. Als John Landquist, Hamsuns Biograph zu Lebzeiten, behauptete, dass Hamsun sich aus politischen Fragen grundsätzlich heraushalte, war das damals schon nicht wirklich wahr. Die Biographen waren ihm lästig wie die neugierigen Journalisten und jene Leser, die mit ihm aufwändige Brieffreundschaften beginnen wollten: „Es wundert mich, dass sich einer hinsetzen und viele, viele Bände lesen mag, um noch einen zu schreiben. Warum nicht lieber hinaus ins Leben gehen und darüber schreiben? Denn man soll nicht glauben, dass Bücher auch Leben seien.“ Die zahlreichen Schilderungen seines Lebens und auch die Rezensionen seiner Bücher pflegte er kaum zu lesen.

Hamsun setzte sich vehement für die Unabhängigkeit Norwegens, das erst 1905 nationale Souveränität erlangte, von der schwedischen Krone ein. Bedingungslos „deutschgesinnt“ war er seit je, im Ersten Weltkrieg gab er Amerika wegen Waffenlieferungen an England die Schuld an Eskalation und Ausgang des Kriegs. 1935 setzte sich der alte Dichter für die Rückkehr des Saarlands zu Deutschland ein. Eindeutig bezog er auch Stellung zur Danzig-Frage („Die Polen sind in Ordnung – in Polen …“) sowie zu den brodelnden Diskussionen um Kommunismus und Sozialismus – beides hasste er leidenschaftlich. Sein britischer Biograph Robert Ferguson beschreibt das politische Bedürfnis Hamsuns treffend: „Kompliziert, wie Hamsun war, sehnte er sich nach einfachen Lösungen.“

Als die Deutschen 1940 Narvik besetzten und England damit um Stunden zuvorkamen, herrschte im Lande eine fast durchgehende probritische Einstellung. In diesen Jahren veröffentlichte Hamsun Dutzende Aufrufe an sein Volk, die deutsche Besetzung während des Krieges zu akzeptieren. Diese Aufforderungen bildeten später die Grundlage für die Anklage des Dichters wegen landesverräterischer Aktivitäten.

Dass der deutsche Reichskommissar in Norwegen, Josef Terboven, sich diktatorische Kompetenzen anmaßte und ein dauerhaftes Protektorat über das Land anstrebte, missfiel Hamsun allerdings. In dieser Sache (schon vorher hatte er diverse Telegramme mit Begnadigungsgesuchen geschickt) beschwerte sich Hamsun 1943 bei Hitler persönlich. Die Unterredung verlief kühl und endete eisig, Hitler soll anschließend gefordert haben, „solche Leute“ nicht mehr vorzulassen. Tore Hamsun, des Dichters ältester Sohn, beschrieb später ausführlich, inwiefern sein Vater kein Anhänger der NS-Ideologie, sondern schlicht leidenschaftlicher Deutschenfreund gewesen sei. Dennoch verfasste Hamsun 1945 einen pathetischen Nachruf auf Hitler: „Ich bin dessen nicht würdig, mit lauter Stimme über Adolf Hitler zu sprechen, und zu sentimentaler Rührung laden sein Leben und seine Taten nicht ein. (…) Er war eine reformatorische Gestalt von höchstem Rang, und es war sein historisches Schicksal, in einer Zeit der beispiellosesten Rohheit wirken zu müssen, die ihn schließlich gefällt hat.“ Bei Kriegsende war Hamsun ein Greis von 86 Jahren. Ihm standen zwei Jahre Freiheitsentzug bevor – Hausarrest, Gefängnis, Psychiatrie. Die verhängte Geldstrafe ruinierte den 89-Jährigen.

In seinen letzten (keinesfalls verbitterten, ganz und gar daseinsgelassenen) Roman „Auf überwachsenen Pfaden“ (1949) ließ er seine Erfahrungen vor Gericht einfließen. Knut Hamsun, der nach Kriegsende wegen seiner Kollaboration mit der deutschen Besatzung angeklagt und zeitweise in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde, konnte erst nach drei Jahren auf sein Gut zurückkehren. Über diese von ihm als demütigend empfundene Zeit berichtet er in Form eines Tagebuchs, worin er auch mit dem untersuchenden Psychiater abrechnet, der ihn als Menschen „mit nachhaltig geschwächten geistigen Fähigkeiten“ beurteilt hatte: „Professor Langfeldt konnte mit mir schalten und walten, wie es ihn gelüstete – und es gelüstete ihn sehr.“ Er verlässt die Klinik als kranker Mann, wird depressiv. Er beklagt sich in einem langen Brief an den Generalstaatsanwalt über die Einweisung. Die Anklage wegen Landesverrats wird fallen gelassen, stattdessen wird eine neue Anklage wegen seiner Mitgliedschaft in der Nasjonal Samling erhoben. Der Gerichtstermin wird immer wieder verschoben. „Wäre es möglich, dass man auf mein Alter spekuliert und darauf wartet, dass ich von selbst sterbe?“, schreibt er an einer Stelle. Er ist fast taub und sein Sehvermögen lässt immer mehr nach. Dann, nach drei Jahren, findet endlich die Gerichtsverhandlung statt. Das Protokoll von Hamsuns Verteidigungsrede ist im Buch wiedergegeben.

Das Buch ist als eine Art Tagebuch angelegt. Es ist aber weder ein Tagebuch noch eine Erzählung, weder ein Bericht noch ein Bekenntnis im engeren Sinne. Es ist eine Art Stundenbuch: „Es ist 1946, der 11. Februar. Ich bin wieder aus der Anstalt raus. Damit ist nicht gesagt, dass ich frei bin, aber ich kann wieder atmen. Atmen ist tatsächlich auch das einzige, was ich vorläufig kann. Ich bin sehr herunter. Ich komme aus einer Gesundheitseinrichtung und bin sehr herunter. Ich war gesund, als ich hineinkam.“

Am 19. Februar 1952 starb Knut Hamsun ähnlich arm, wie er geboren worden war. Sein Grab befindet sich auf Gut Nörholm in der Nähe des südnorwegischen Grimstad. Gewissermaßen kehrte der Geächtete da zu seinen Ursprüngen zurück: „Ich bin von der Erde mit all meinen Wurzeln. In den Städten lebe ich nur ein künstliches Leben mit Cafés und Geistreichigkeiten und allerlei Hirngespinst. Aber ich bin von der Erde.“ Nicht „eine Pistole mit gelöstem Schuss und eine Harfe mit zerrissenen Saiten“, wie er es sich einst ausmalte, schmücken den Grabstein, sondern eine mannshohe Stele. Siegfried Lenz schrieb zu Hamsuns 100. Geburtstag: „Man sollte ihn eigentlich diesen Superintellektuellen zur Pflichtlektüre empfehlen, die heute verkünden: Der Roman ist tot. (…) Hamsun könnte ihnen etwas zeigen, was sie wahrscheinlich nur vom Hörensagen kennen: Leben nämlich.“

Foto: Ullstein Verlag