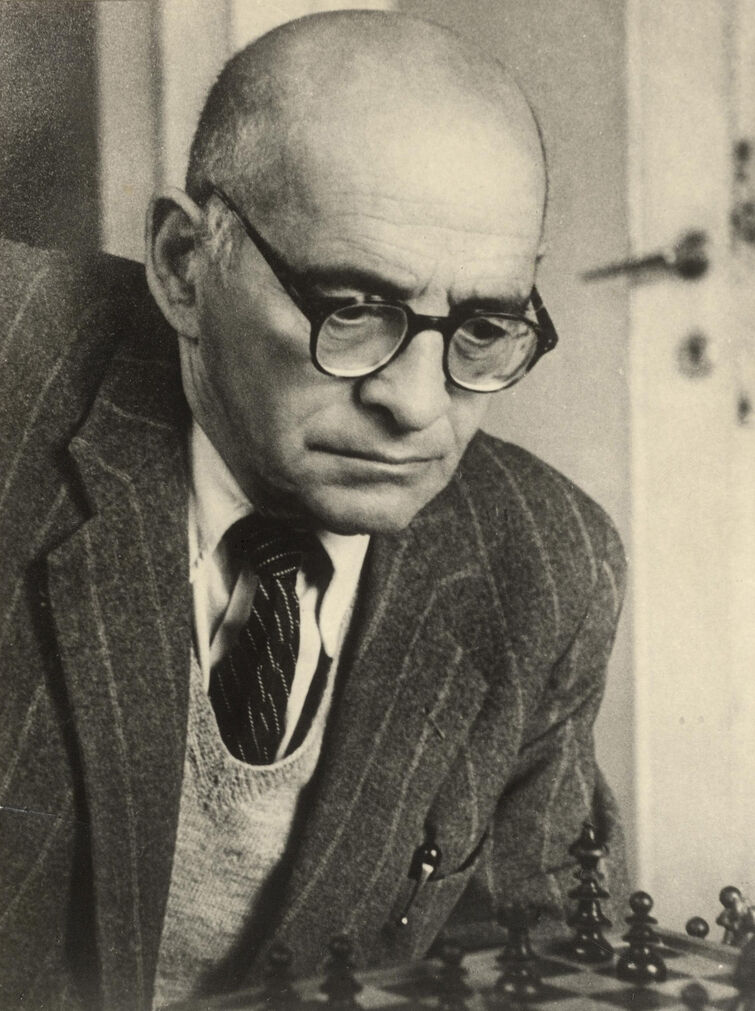

Leo Perutz - Der wahre Meister des Unterhaltungsromans

Veröffentlicht am 28.11.2021

Von Simon Berger

„Bitte, schreiben Sie nichts über mich und alles über meine Romane!“ So bat Leo Perutz einen Vertrauten vorsichtshalber schon ein halbes Jahr vor seinem 75. Geburtstag. Den sollte er nicht erleben: Perutz starb zwei Monate davor, am 25. August 1957 in Bad Ischl, nachdem er im Haus seines Freundes Alexander Lernet-Holenia in St. Wolfgang einen Herzinfarkt erlitten hatte. Perutz hat sich ein Leben lang fast allen Auskünften über seine Person entzogen, weshalb auch nur zwei Biografien über ihn erschienen sind, die beide große biografische Leerstellen aufweisen und dem wahren Wesen von Leo Perutz wohl nicht wirklich nahe gekommen sind. Aber es gibt ja Daten und einiges an Material und seine Bücher.

Gefürchtet jedenfalls war der gebürtige, 1901 gemeinsam mit seinen Eltern nach Wien übersiedelte Prager Leo Perutz in den von ihm beinahe täglich besuchten Kaffeehäusern einerseits seiner listigen Tarock-Spielweisen, und dann vor allem seiner spitzen Zunge wegen. Selbst für Jubiläen, die viele verkannte Schriftsteller für Augenblicke zurück auf die Literaturlandkarte holen, hatte er wenig übrig. Als ein Kollege anlässlich seines 75. Geburtstag einen Essay über den Autor zu verfassen beabsichtigte, beschied er ihm: „Ich habe wenig Verständnis für die Erhabenheit durch fünf teilbarer Ziffern des dekadischen Zahlensystems.“ Geboren wurde Leo Perutz am 2. November 1882 in Prag als ältester Sohn von Benedikt Perutz, einem erfolgreichen Textilunternehmer, und dessen Frau Emilie (geb. Österreicher). Die Familie war jüdisch-spanischer Abstammung und seit mindestens 1730 in Rakonitz, einer Kleinstadt rund 50 Kilometer von Prag entfernt, ansässig. Die Familie war jüdischen Glaubens, jedoch säkularisiert und wenig religiös. Neben Leo gab es noch drei jüngere Geschwister, die Brüder Paul (* 1885) und Hans (* 1892) und die Schwester Charlotte (* 1888). Leo Perutz war kein guter Schüler. Von 1888 bis 1893 besuchte er die angesehene Piaristenschule in der Prager Neustadt, in die ebenfalls auch die gleichaltrigen Kafka-Freunde Felix Weltsch und Max Brod gingen, dann das k.k. Deutsche Staatsgymnasium in Prag, von dem er wahrscheinlich wegen schlechten Betragens 1899 verwiesen wurde. Von 1899 bis 1901 besuchte er das k.k. Gymnasium in Krumau, aber auch hier waren seine Leistungen so schlecht, dass er zur Matura nicht zugelassen wurde. 1901 zog die Familie nach Wien, wo Perutz das k.k. Erzherzog-Rainer-Gymnasium besuchte, das er jedoch 1902 ohne Abschluss verließ.

Im Anschluss arbeitete er vermutlich für einige Zeit in der Firma seines Vaters. Ab 1. Oktober 1903 leistete er seinen Wehrdienst als Einjährig-Freiwilliger beim k.k. Landwehrregiment Nr. 8 Prag. Am Ende der Dienstzeit wurden die Einjährig-Freiwilligen zu Reserve-Offizieren, vorausgesetzt, sie bestanden die Abschlussprüfung. Dies scheint bei Perutz nicht der Fall gewesen zu sein, denn er verpflichtete sich für ein zweites Jahr. Aus gesundheitlichen Gründen schied er im Dezember 1904 im Rang eines Korporals aus der Armee aus. Im folgenden Jahr arbeitete er wahrscheinlich wieder als Angestellter in der Firma seines Vaters. Für das Wintersemester 1905/1906 schrieb er sich an der Universität Wien an der Philosophischen Fakultät ein, allerdings als „außerordentlicher Hörer“, da er nicht über die Hochschulreife verfügte. Er belegte Veranstaltungen in Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Zum Wintersemester 1906/1907 wechselte er an die Technische Hochschule Wien und beschäftigte sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik, Versicherungsmathematik und Volkswirtschaft. Obwohl es formal eigentlich nicht möglich war, scheint Perutz dort einen Abschluss in Versicherungsmathematik gemacht zu haben, jedenfalls fanden sich in seinem Nachlass Dokumente, die hierauf hindeuten.

In Wien entwickelten sich Kontakte zu angehenden Schriftstellern, die wie Perutz im Verein „Freilicht“ erste literarische Versuche vortrugen. Zu seinen Bekannten aus dieser Zeit gehörten Richard A. Bermann (der später unter dem Pseudonym Arnold Höllriegel bekannt wurde), Berthold Viertel und Ernst Weiß. Ein einflussreiches literarisches Vorbild war Karl Kraus, dessen „Fackel“-Hefte er regelmäßig las. Eine erste Prosaskizze erschien im Februar 1906 in der Zeitschrift „Der Weg“, eine Novelle im März 1907 in der „Sonntags-Zeit“. Im Oktober 1907 fand Perutz eine Anstellung als Versicherungsmathematiker bei der Assicurazioni Generali (für diese Gesellschaft war auch Franz Kafka tätig) in Triest. Neben der Arbeit veröffentlichte er weiterhin Rezensionen und Erzählungen. Im Oktober 1908 ging er zurück nach Wien, wo er bis 1923 für die Versicherungsgesellschaft Anker tätig war. Als Versicherungsmathematiker berechnete er u.a. Mortalitätstabellen und darauf basierende Versicherungssätze. Zu diesem Thema veröffentlichte er auch in Fachzeitschriften. Die nach ihm benannte Perutzsche Ausgleichsformel wurde noch längere Zeit in der Branche verwendet. Sein Leben lang sollte sich Perutz für mathematische Probleme interessieren, was sich auch in der Konstruktion einiger seiner literarischen Werke niederschlug.

In Wien besuchte er die literarischen Cafés, anfangs das Café Museum, dann das Café Central. Zu seinem Bekanntenkreis gehörten unter anderem Peter Altenberg, Hermann Bahr, Oskar Kokoschka und Alfred Polgar. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nahm er intensiv am literarischen und musikalischen Leben Wiens teil, trieb daneben auch viel Sport wie Skifahren und Schlittschuhlauf und machte mehrere Reisen, so nach Frankreich, Italien, Spanien, Nordafrika, in die Türkei, den Libanon, Palästina und Ägypten. Diesen für einen Angestellten vergleichsweise aufwändigen Lebensstil konnte er sich leisten, da er neben seinem Gehalt auch aus der väterlichen Firma Einnahmen bezog.

Die dritte Kugel

1915 erschien sein erster Roman, „Die dritte Kugel“. Hierin kämpfen die Spanier unter General Cortez erbittert um die Eroberung des Aztekenreichs. Es ist das Jahr 1547. Mittendrin steckt Graf Grumbach, der noch vor Cortez mit seinen Truppen nach Amerika aufgebrochen ist und sich dort in die schöne Indianerin Dalila verliebt. In faszinierenden Bildern schildert Perutz die Zerstörung einer grausamen Welt durch eine noch grausamere und das Schicksal des Grafen, der inmitten des Grauens sein Gedächtnis verliert. Erst ein Zaubertrank bringt ihm die Erinnerung an sein Leben zurück, das wie ein wirrer Traum, phantastisch, gespenstisch, unberechenbar wie ein Würfelspiel verlief. In diesem phantastischen Roman ist auch der Teufel mit im Spiel, als den heidnischen König Montezuma die verzauberte Kugel trifft. „Es ist eine wilde Geschichte, mit vielen wundervollen Einzelheiten, und was daran Literatur ist, das gibt sich so anspruchsvoll und bescheiden, dass man den Dichter über dem Gedichteten vergisst, und das ist schließlich die Hauptsache“, schrieb darüber der beeindruckte Kurt Tucholsky in der „Weltbühne“.

Seinen zweiten Roman, „Das Mangobaumwunder“ (1916), hat er zusammen mit Paul Frank geschrieben. Der Roman ist die Geschichte eines makabren Experiments. Während der Arzt Dr. Kircheisen einen indischen Gärtner von einem Schlangenbiss zu kurieren sucht, wird er Opfer seltsamer Halluzinationen. Das Flair der zwanziger Jahre, mondäne Metropolen, fremde Länder, exotische Schauplätze, rätselhafte Zeitsprünge, dunkle Geheimnisse und übersinnliche Kräfte – das sind die Ingredienzien, mit denen Leo Perutz und Paul Frank ihren spannend, phantastischen Roman von hohem Unterhaltungswert gewürzt haben. Beide Bücher waren recht erfolgreich. Die Filmrechte am „Mangobaumwunder“ konnten 1917 verkauft werden, die Verfilmung unter der Regie von Rudolf Biebrach wurde 1921 unter dem Titel „Das Abenteuer des Dr. Kircheisen“ uraufgeführt.

Perutz wurde 1914 von der Kriegsbegeisterung, die auch viele Schriftsteller erfasste, nicht mitgerissen. Anfangs wurde er wegen seiner Kurzsichtigkeit nicht eingezogen. Im August 1915 musste jedoch auch er den Kriegsdienst antreten. Eine viermonatige Ausbildung absolvierte er in der Nähe von Budapest, von wo aus er Ende März 1916 an die russische Front geschickt wurde. Am 4. Juli erlitt er in Galizien nahe Chochoniw (einem Dorf bei Rohatyn) einen Lungenschuss, der einen langen Aufenthalt im Lazarett zur Folge hatte. Daran anschließend wurde er zum Leutnant befördert und ab August 1917 im k.u.k. Kriegspressequartier eingesetzt, wo er die Bekanntschaft von Egon Erwin Kisch machte. Im März 1918 heiratete Perutz die 13 Jahre jüngere Ida Weil, die er bereits 1913 kennengelernt hatte und mit der er seit 1917 verlobt war. In Wien verfolgte er die revolutionären Ereignisse von 1918/1919 mit Interesse und besuchte politische Versammlungen, wobei für die Sozialdemokraten Partei eintrat. In dieser Zeit veröffentlichte er mehrere Artikel, in denen er die österreichische Militärjustiz scharf angriff. Zeitweise gehörte er dem Arbeiterrat in der Anker-Versicherung an.

Die Zeit zwischen 1918 und 1928 war Perutz’ literarisch produktivste Periode. Er schrieb sechs bei Kritik und Publikum meist sehr erfolgreiche Romane; von mehreren konnte er auch die Filmrechte verkaufen. Daneben veröffentlichte er Erzählungen, Novellen und schrieb Drehbücher. Gelegentlich arbeitete er zudem als Bearbeiter einiger Werke Victor Hugos.

Zwischen neun und neun

1918 erschien der Roman „Zwischen neun und neun“, ein Roman eines irrwitzigen Albtraums, eines verrückten Tags. Es ist die so verästelte wie verrätselte Geschichte des Stanislaus Demba, die nach wie vor das differenzierteste Wien-Bild aller Bücher Perutz' liefert. Der Student Stanislaus Demba erfährt eines Abends, dass seine Geliebte Sonja sich wegen eines anderen von ihm trennen will. Der mittellose Mann denkt, sie nur davon abbringen zu können, indem er mit ihr verreist. Um an Geld zu kommen, versucht er, wertvolle Bücher aus der Universitätsbibliothek zu verkaufen. Doch er wird erwischt, und nur durch einen waghalsigen Sprung vermag Demba der Polizei wieder zu entkommen. Mit Handschellen gefesselt hetzt er durch ein irrwitziges Wien der k. u. k. Zeit. In einer ortstypischen Greißlerei ordert Demba gleich zu Beginn ein Butterbrot bei Frau Püchl, einer vertratschten, inzwischen nur mehr selten anzutreffenden Herrin der Kleinwaren und Lebensmittel. Ein weiterer Schauplatz der Handlung ist der Liechtensteinpark, in den Perutz von seiner Wohnung in der Porzellangasse einen guten Einblick hatte. Im Café Hibernia, dem Café Schottenring (das es seit kurzem nicht mehr gibt) vis-à-vis der alten Börse, baut er sich mit Büchern einen Sichtwall vor sich auf. Jetzt erst kann er seine unter einem Mantel verborgenen, mit Handschellen gefesselten Hände (ein von Perutz in diesem Roman vielfach variiertes, planvoll mysteriös gehaltenes Detail) benützen, um die angerichteten Esswaren, Salami, Brot und Eier, zu verzehren. Die nächsten Stationen von Dembas Wien-Odyssee führten von der Kolingasse in die Eßlinggasse durch den zweiten Bezirk, zurück zum innerstädtischen Graben und zur Mariahilfer Straße, Wiens längster Einkaufsmeile, bis in die Liechtensteinstraße, nahe dem Donaukanal. Anlässlich eines Abdrucks des Romans in der Wiener „Arbeiter Zeitung“ notierte Perutz: „Dieses Buch wurde im Herbst 1917 geschrieben, in einer Zeit, als die Menschheit noch keine in Ketten geschlagenen Völker kannte.“ Dieser raffinierte Roman beeinflusste mit seinen Motiven u.a. Alfred Hitchcock und Eric Ambler.

Der Marques de Bolibar

„Der Marques de Bolibar“ (1920) ist ein zur Zeit der napoleonischen Kriege in Spanien angesiedelter Identitäts-Krimi., Im Winter 1812 werden während des Spanienfeldzugs in der andalusischen Bergstadt La Bisbal die Napoleon unterstützenden Regimenter „Nassau“ und „Erbprinz von Hessen“ durch spanische Guerillas vernichtet. Einzig der Leutnant von Jochberg überlebt das Massaker, seine Memoiren halten die geheimnisvollen Umstände bis zu ihrem tödlichen Ausgang fest.

Leo Perutz erzählt in diesem unheimlichen und zugleich unnachahmlichen Roman, wie die deutschen Offiziere sehenden Auges und kraft der Phantasie des wandlungsfähigen Marques de Bolibar, Kopf des spanischen Widerstands, ihren eigenen Untergang herbeiführen. Es ist ein scheinbar historischer Roman, der zunächst relativ konventionell beginnt, dann aber auf einen irritierenden Identitätstausch hinausläuft: Der Ich-Erzähler wird während des Erzählens zu einer anderen Person. Ein einzigartiger, unvergesslicher Effekt.

Der Meister des Jüngsten Tages

1923 gelang Leo Perutz mit dem Roman „Der Meister des Jüngsten Tages“ ein großer Erfolg bei Publikum und Kritik. Ein dunkles, bedrohliches Bild von Wien bildet die Kulisse für die Geschichte, in deren Mittelpunkt eine geheimnisvolle, die Konsumenten in den Selbstmord treibende Droge steht. Im Jahre 1532 sagt in Florenz der Arzt und Chemiker Salimbeni: „Wisse, dass geschehene Dinge niemals ein Ende haben.“ Und im Jahre 1909 in Wien bewahrheiten sich seine düster-prophetischen Worte. Gleich mehrere Personen begehen Selbstmord, sämtlich unter den gleichen rätselhaften Umständen und – das ist das Unheimlichste – ohne jedes Motiv. War es doch Mord? Der Ich-Erzähler Freiherr von Yosch, selbst in einem der Fälle in Verdacht geraten, stellt Nachforschungen an. Wie in Ecos „Name der Rose“ führt die Spur zu einem Buch, einem alten Folianten, der das gefährliche Geheimwissen des Salimbeni enthält. Als einen Roman, der bis zur letzten Seite unerwartete Wendungen bereithält und nervenzerrüttend spannend bleibt, nahm Jorge Luis Borges den „Meister des jüngsten Tages“ in seine Edition der besten Kriminalromane der Welt auf.

Das Werk sollte in den folgenden Jahren in viele Sprachen übersetzt und zu einer nicht unwichtigen Geldquelle für die Exiljahre werden. Neben Borges begeisterte sich auch Theodor W. Adorno für das Buch. „Wer aus dem Roman das Gruseln nicht lernt, der lernt es gewiss nimmermehr“, urteilte Siegfried Kracauer.

Sein nächster Roman „Turlupin“ (1924) spielt in Paris, im November 1642. Seit achtzehn Jahren herrscht Kardinal Richelieu über Frankreich. Grausamkeit, Härte und Intrigen sind seine Waffen, und der König, ein Schwächling, ist machtlos gegen ihn. Gerade erst konnte der Kardinal eine Verschwörung vereiteln und die Anführer an den Galgen bringen, doch die Umtriebe seiner Gegner finden kein Ende. Wieder kommt ein Gerücht auf, ganz Frankreich hallt davon wider: Am 11. November, dem St.-Martinstag, ist eine Bartholomäusnacht für den französischen Adel geplant, in der dessen Köpfe „wie die Federbälle durch die Luft wirbeln“ sollen. Doch das Schicksal will es anders. In Gestalt des jungen Perückenmachers Turlupin, der unversehens ins Zentrum des Geschehens rückt, erhält der Lauf der Dinge eine unvorhergesehene Wendung. Ein Findelkind macht Geschichte: Der einfältige Perückenmacher Turlupin wird unversehens zum Helden der Adelsverschwörung gegen Kardinal Richelieu, als er auf der Suche nach seiner leiblichen Mutter durch die Straßen von Paris irrt. Die politischen Ereignisse des Jahres 1642 nehmen eine völlig unerwartete Wendung. Perutz postuliert hier vorweg, dass die Zeit für die Französische Revolution schon etwa 150 Jahre vor ihrem tatsächlichen Ausbruch reif gewesen wäre. Nur die reichlich kauzige Gestalt des einfältigen Träumers Turlupin verhinderte durch eine Reihe recht abenteuerlicher Zufälle ihren Ausbruch. Ein sehr pointiertes literarisches Beispiel für die ausschlaggebende Rolle einzelner Personen für den Verlauf der Weltgeschichte.

Wohin rollst du, Äpfelchen?

1928 erschien sein Roman „Wohin rollst du, Äpfelchen ...“ in Fortsetzungen in der „Berliner Illustrirten Zeitung“ und machte ihn damit einem Millionenpublikum bekannt. Ein diffuses Gefühl zwingt Vittorin nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Reise nach Russland, um sich an dem Befehlshaber des Gefangenenlagers zu rächen, in dem er interniert gewesen war. Der einstige Offizier Georg Vittorin kann die Demütigung nicht vergessen, die er als Kriegsgefangener von dem russischen Lagerkommandanten Seljukow erdulden musste, und beschließt, als Rächer nach Russland zurückzukehren. Eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt, die ihn durch die Sowjetunion, nach Konstantinopel, Mailand, Paris und weiter treibt, bis es schließlich zu dem erhofften „Duell ohne Zeugen“ kommt. „Das Wort ‚Genie‘ hat längst durch Missbrauch an Wert und Sinn verloren, sonst hätte ich das Buch als ‚einfach genial‘ bezeichnet“, urteilte Ian Fleming, Schöpfer von James Bond, in einem Brief 1931 an Leo Perutz über das Buch.

Perutz’ Bekanntenkreis erweiterte sich durch diese Erfolge erheblich. Zu den Schriftstellern, mit denen er verkehrte oder Briefkontakt hatte, gehörten in dieser Zeit Bertolt Brecht, Bruno Brehm, Egon Dietrichstein, Theodor Kramer, Anton Kuh, Robert Musil, Friedrich Reck-Malleczewen, Alexander Roda Roda, Walther Rode, Josef Weinheber und Franz Werfel. Sein Stammcafé war das Café Herrenhof. Im hinteren Raum hatte er dort einen eigenen Tisch, an dem er Karten spielte und wo er im übrigen für seine oft bösartigen, manchmal auch gewalttätigen Auftritte bekannt war. So kam es dort auch zum Eklat gegenüber dem ebenso zu bösartigen Auftritten neigenden Otto Soyka (beschrieben in Friedrich Torbergs „Tante Jolesch“).

Perutz’ Ehe war glücklich. Ida und Leo Perutz wohnten ab 1922 in einer Vierzimmerwohnung im Bezirk Alsergrund in der Porzellangasse 37, nahe dem Liechtensteinpark. 1920 wurde die Tochter Michaela geboren, 1922 eine zweite Tochter, Leonore. Kurz nach der Geburt des Sohnes Felix starb 1928 Perutz’ Frau Ida, was ihn in eine tiefe Krise stürzte. Er zog sich für längere Zeit aus dem öffentlichen Leben zurück und besuchte Okkultisten, mit deren Hilfe er versuchte, mit seiner toten Frau Kontakt aufzunehmen – wobei er solchen Methoden gleichzeitig weiterhin skeptisch gegenüberstand. Die Wirtschaftskrise ab Ende der 1920er Jahre schmälerte auch seine Einkünfte, da zum einen die Einnahmen aus Buchverkäufen zurückgingen und zum anderen auch die von seinen Brüdern geführte Firma nicht mehr die früheren Profite abwarf. Politisch wandte sich Perutz in den 1930er Jahren dem Legitimismus zu. Literarisch versuchte er in dieser Zeit durch die Zusammenarbeit mit Autoren wie Alexander Lernet-Holenia Geld zu verdienen. Dazu kamen Theaterstücke, die er mit mehr oder weniger Erfolg meist gemeinsam mit Ko-Autoren schrieb.

St. Petri-Schnee

1933 erschien in Deutschland noch sein Roman „St. Petri-Schnee“, in dem in Morwede, einem abgelegenen westfälischen Dorf, der Arzt Dr. Amberg in den 1930er Jahren dem Baron Malchin, einem Sonderling, der in jahrelangen chemischen Experimenten der Natur das Mittel zur Wiederentdeckung der alten mystischen Glaubensinbrunst abgerungen haben will, begegnet.

Es handelt sich um das Mutterkorn, eine Getreideseuche, die auch St. Petri-Schnee genannt wird. Hin und hergerissen zwischen Faszination und kritischem Bewusstsein, erlebt der Arzt, wie der Weltverbesserer Malchin die Menschen an den Rand einer Katastrophe führt. Oder geschieht dies alles vielleicht doch nur in Dr. Ambergs Kopf? Der Arzt ist sich seiner Wahrnehmung keineswegs sicher.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten konnte der gerade erschienene Roman kaum noch vertrieben werden. Zwar stand Perutz selbst nicht auf der Liste der verbotenen Autoren, sein Verlag Zsolnay jedoch galt als jüdisch und konnte seine Bücher nicht mehr nach Deutschland ausliefern. Für Perutz verschwand somit sein wichtigster Markt. 1934 lernte er Grete Humburger kennen, die er 1935 heiratete.

Der schwedische Reiter

Der Roman „Der schwedische Reiter“ (1936) erzählt eine Geschichte von vertauschter Identität, Liebe und Schuld in Form eines perfekt konstruierten Thrillers. Die Welt ist aus den Fugen in diesem historisch-fantastischen Roman: Der Krieg zwischen August dem Starken und Karl XII. von Schweden hat Schlesien um 1700 im Würgegriff. Regimenter durchziehen das Land und üben erbarmungslose Lynchjustiz. Die Bauern, aber auch Banden von Räubern und Vagabunden kämpfen ums nackte Überleben. Ein christlicher Bischof bietet den Verfolgten letzte Zuflucht: In seinen Steinbrüchen und Schmelzöfen „stöhnen an Karren geschmiedet die Lebendig-Toten, die sich vor dem Galgen in die Hölle geflüchtet haben“. Zwei Männer, ein adeliger Deserteur und ein namenloser Vagabund, stehen am Scheideweg. Der Weg des ersten führt zur feindlichen schwedischen Armee, zu Kriegsruhm, Reichtum und zur schönen Maria Agneta, seiner Kusine. Der Weg des anderen führt in die Feuerhölle des Bischofs. Doch die Schicksale kreuzen und vertauschen sich.

Der kunstvoll geometrische Aufbau dieses Plots gehört zu den ästhetisch beglückendsten Erfindungen des Mathematikers Perutz. Und in der Figur des namenlosen Vagabunden hat er eine Gestalt erschaffen, die in Charisma und Dämonie den berühmten Helden der schwarzen Romantik gleicht – von Byrons Manfred bis zu Dumas' Grafen von Monte Christo. Wundersam bunt und düster zugleich schildert Perutz die Welt in „Der schwedische Reiter“, der den Leser im Nu in die Zeit um 1700 versetzt. Der Roman erzählt vom verflochtenen Schicksal dieser zwei ungleichen Männer: Krieg und Barbarei beherrschen die Szenerie, in der der namenlose Vagabund und der desertierte schwedische Offizier Christian von Tornefeld aufeinander treffen. Der eine nimmt mit List und Tücke, aber ebenso aus Liebe zu einer jungen Frau die Identität des anderen an.

Nach dem Anschluss Österreichs floh Leo Perutz 1938 mit seiner Familie erst nach Venedig, ging von dort nach Haifa und ließ sich schließlich in Tel Aviv nieder. Perutz hätte das Exil in einem europäischen Land oder auch in den USA vorgezogen. Jedoch waren die Einwanderungsbedingungen dorthin nur schwer zu erfüllen, wozu noch kam, dass sein Bruder Hans, ein überzeugter Zionist, von dem er wirtschaftlich stark abhing, seine Firma bereits nach Tel Aviv verlagert hatte und darauf drängte, dass Perutz ihm dorthin folgte.

In Palästina tat sich Perutz zunächst sehr schwer. Nicht nur vermisste er das kulturelle Leben, er hatte auch für den Zionismus wenig Sympathien. Dennoch lebte er sich nach kurzer Zeit gut ein, wozu sicher auch beitrug, dass er kaum wirtschaftliche Sorgen zu leiden hatte. Das moderne, chaotische und heiße Tel Aviv sagte ihm wenig zu, so dass die Familie in der Folge vor allem die Sommermonate im kühleren Jerusalem verbrachte, dessen Altstadt mit ihren engen Gassen Perutz sehr schätzte. An Veröffentlichungen war in Palästina für ihn nicht zu denken. Mit Exil-Zeitschriften und den Verbänden der Exilanten hatte er keinen Kontakt. Auch mit den wenigen deutschsprachigen Autoren, die nach Palästina ausgewandert waren (beispielsweise Max Brod, Felix Weltsch und Arnold Zweig) blieben die Berührungspunkte gering. Ab 1941 erschienen, durch Vermittlung von nach Argentinien ausgewanderten Bekannten und unterstützt durch Jorge Luis Borges, einige Bücher von Perutz auf Spanisch. Er schrieb in dieser Zeit nur wenig, obwohl er für einige ältere Projekte weiterhin Recherchen betrieb. Perutz hatte 1940 die Staatsbürgerschaft Palästinas angenommen.

Seinen größten literarischen Erfolg im Exil konnte er bezeichnenderweise einem Versehen verdanken. In Tel Aviv druckte eine Gewerkschaftszeitung ohne Erlaubnis „Zwischen neun und neun“ ab, Perutz' 1918 publizierten Roman um die Rätselfigur Stanislaus Demba, dessen Handlung in Teilen des neunten Wiener Gemeindebezirks angesiedelt ist. Die anhaltende Debatte in der Öffentlichkeit über die unrechtmäßige Veröffentlichung bescherte Perutz unerwartete Publizität; die Strafzahlung des Verlags war zudem viel höher als ein damals gängiges Autorenhonorar.

Bald nach 1945 dachte er an die Rückkehr nach Europa, was in den Wirren der Nachkriegszeit jedoch nicht möglich war. Dazu kam, dass sich Perutz in seinem fortgeschrittenen Alter nicht sicher war, ob er diesen abermaligen Ortswechsel würde bewältigen können. Nach der Gründung des Staates Israel fühlte er sich dort zunehmend unwohl. Er lehnte jeden Nationalismus ab, und die Vertreibung der Araber durch die Juden war ihm nicht nur zuwider, sondern sie zerstörte für ihn auch die geschätzte orientalische Atmosphäre des Landes. Hinzu kamen die Postzensur und Schwierigkeiten mit Ausreisegenehmigungen.

1950 gelang es Perutz und seiner Frau dennoch erstmals, nach Österreich und auch nach England zu reisen. 1952 nahm Perutz wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an. In den folgenden Jahren verbrachte er die Sommermonate stets in Wien und im Salzkammergut. Die alten Freunde und Feinde waren größtenteils ermordet oder vertrieben worden.

Das Wien der Künstlercafés, diesen Kosmos an notorischen Schnorrern und liebenswerten G'schichtldruckern, hat Perutz an seinem Zufluchtsort schmerzlich vermisst. „Eigentlich wäre mein Lebensproblem gelöst, wenn ich ein kleines Haus bauen könnte, von dessen vorderen Fenstern man die Omarmoschee sieht und von den hinteren den Kahlenberg“, formulierte er einmal. Der literarische Neuanfang gestaltete sich schwierig. Zwar hatte Perutz wieder damit angefangen zu schreiben, konnte jedoch anfangs keinen Verleger finden. Besonders problematisch war, dass infolge des nach wie vor vorhandenen Antisemitismus Verleger entweder allzu „jüdische“ Passagen aus seinen Werken kürzten oder, aus Rücksicht auf den Markt, diese nicht veröffentlichen wollten.

Nachts unter der steinernen Brücke

Als 1953 endlich sein Roman „Nachts unter der steinernen Brücke“ erschien, Die Handlung spielt in den letzten Jahrzehnten des 16. und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts in der Prager Judenstadt und auf dem Hradschin. Als Romanfiguren tauchen Personen auf, die tatsächlich lebten. Leo Perutz erzählt in seinem melancholischen Roman eine zeitlose Geschichte über Macht und Geld, Liebe und Rache. Im Mittelpunkt steht eine geheimnisvolle Liebe zwischen Kaiser Rudolf II. und Esther, der schönen Ehefrau des jüdischen Geschäftsmannes Mordechai Meisl.

Das Geschehen am Hof Kaiser Rudolfs II., die magische Atmosphäre des Prager Gettos, das Leben und Treiben in den winkeligen Gassen, den Spelunken und Palästen dieser Stadt der Künste und der Wissenschaften, der Dämonen und Gottsucher, der Wahrsager, Hofschranzen und Narren wird zum Greifen lebendig in den novellenartigen Geschichten, die Leo Perutz hier zu einem Roman verbindet. Er handelt von der unmöglichen Liebe des kunstsinnigen böhmischen Kaisers zu Esther, der schönen Frau seines jüdischen Financiers Mordechai Meisl, die nur im Traum Erfüllung findet, wenn nachts der Rosenstrauch und der Rosmarin, die der wundersame Rabbi Loew gepflanzt hat, ihre Blüten zueinander neigen und der Kaiser vermeint, seine Geliebte in den Armen zu halten.

Es gab zwar viele positive Rezensionen, jedoch ging der Verlag kurz darauf in Konkurs und das Buch konnte nicht vertrieben werden. Einen zweiten neuen Roman, „Der Judas des Leonardo“, hat er an seinem geliebten Wolfgangsee Anfang Juli 1957 abgeschlossen. Er erschien erst kurz nach seinem Tod. Während eines Besuches im Haus seines Freundes Lernet-Holenia in Bad Ischl brach Leo Perutz zusammen und starb am 25. August 1957 im dortigen Krankenhaus. Er wurde auf dem Friedhof von Bad Ischl beigesetzt.

Der einst begeisterte, regelmäßige Kaffeehausbesucher Leo Perutz wünschte, wie er einmal schrieb, seine Totenruhe eigentlich im Kaffeehaus zuzubringen: 1924 bemerkte der Romancier in einem alten Café in Tunis, dass dessen Gründer seit 275 Jahren an jener Stelle begraben liege, an dem der Gastwirt den Großteil seiner Lebenszeit zugebracht hätte. „Und wenn er einst zu mir kommt, der Zerstörer der Freuden, der Vernichter jeglicher Gemeinschaft, so möchte ich wie du begraben sein“, notierte Perutz eine ihm letztlich verweigerte Bitte: „Ein Grab im Kaffeehaus und rings um mich her der Rauch der Zigaretten, Pagat und Solo-Gromoboi, das Klappern der Dominosteine und der Duft des schwarzen Kaffees.“

Foto: (c) Zsolnay Verlag