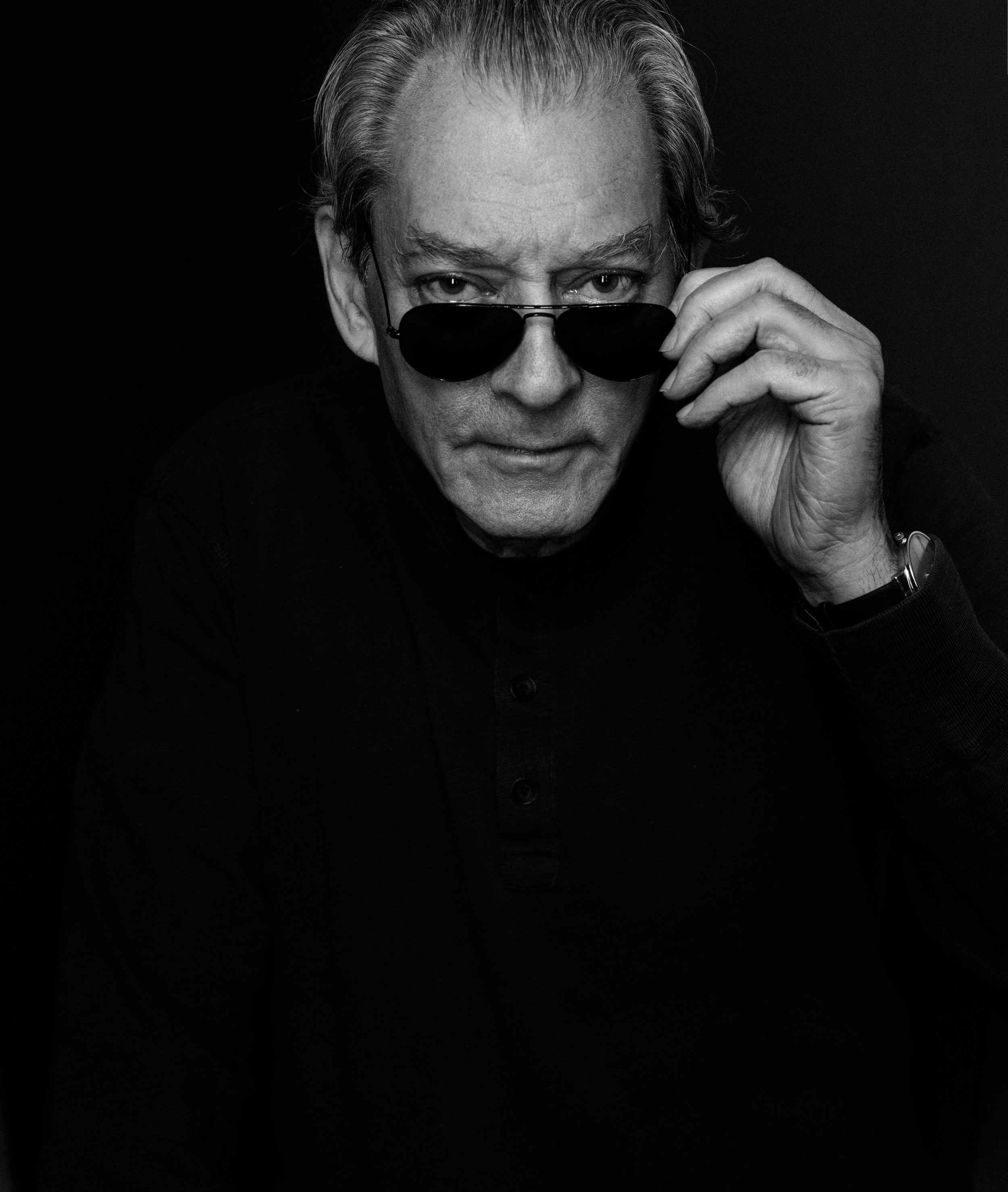

Paul Auster - Schreiben als eine Frage des Überlebens

Veröffentlicht am 07.04.2022

Zum 75. Geburtstag des großen amerikanischen Romanciers. Von Simon Berger

Er ist ein Meister der Gegenwartsliteratur. Paul Auster macht es den Leserinnen und Lesern nicht immer leicht, wenn er mit seinen literarischen Verwirrspielen die großen Fragen des Lebens aufgreift. Seine Geschichten rollt er gerne in Schachtelsätzen in bester Thomas-Mann Manier aus. Dennoch entwickeln seine Bücher einen starken Sog. Als postmodernen Autor hat man Paul Auster oft bezeichnet, als „Kafka von Brooklyn“: eine Charakterisierung, die er selbst ablehnt.

Holpriger Beginn

Geboren wurde Paul Auster am 3. Februar 1947 in Newark/New Jersey. Die Eltern seines Vaters Samuel waren jüdische Immigranten und stammten aus Stanislau in Galizien (heute: Iwano-Frankiwsk), dem damaligen Österreich-Ungarn. Auch seine Mutter Queenie Bogat war eine Nachfahrin osteuropäischer Juden aus der Ukraine und Polen. Am 12. November 1950 kam Austers Schwester Janet zur Welt. Die Geschwister wuchsen in einem mittelständischen, bildungsbürgerlichen Umfeld auf. Bereits mit zwölf Jahren begann Auster, Gedichte und kleine Aufsätze zu schreiben. Ein Jahr später, als er seine Bar Mitzwa feierte, wollte er Rabbi werden. In seinem letzten High-School-Jahr ließen sich seine Eltern scheiden und seine Schwester und er lebten nach der Trennung bei ihrer Mutter.

Bücher faszinierten ihn schon früh, er war ein passionierter Bücherleser, der regelmäßig die Stadtbibliothek aufsuchte. Der Roman „Schuld und Sühne“ von Fjodor Dostojewski löste in ihm, wie er einmal sagte, den Wunsch aus, selbst Schriftsteller zu werden. Seine zweite Leidenschaft in jenen Tagen galt dem Sport. Seine Mitschüler beneideten ihn wegen seiner guten Leistungen in Baseball, Basketball und Football. Regelmäßig wurde er in ein Sommerferiencamp im Norden New Yorks geschickt und kam dort mit vielen gesellschaftlichen Außenseitern in Berührung. 1966 beendete er die High School, seine Mutter war nun in zweiter Ehe verheiratet. Er demonstrierte gegen den Vietnamkrieg und wurde einmal verhaftet. Er lernte die Schriftstellerin und Übersetzerin Lydia Davis, seine spätere erste Frau, kennen.

Ihr Vater war Englisch-Professor, und brachte Auster die französischen Dichter nahe. Während eines einmonatigen Aufenthalts in Paris entdeckte Paul sodann seine Vorliebe für die französische Sprache und Kultur. Auf den Spuren von James Joyce reiste er nach Italien, Spanien und nach Dublin. Zurück in Paris begann eine intensive Auseinandersetzung mit Lyrik, und er schrieb Drehbücher für Stummfilme und es entstanden auch erste Romanentwürfe. Nach seiner Rückkehr in die USA studierte er bis 1970 Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University. Im August 1970 heuerte er dann durch Vermittlung seines Stiefvaters für sechs Monate als Matrose für niedere Arbeiten auf einem Tanker im Golf von Mexiko an. In den Jahren von 1971 bis 1974 lebte er wieder in Paris und begegnete einmal Samuel Beckett, der ihn sehr beeindruckte und nachhaltig inspirierte. Er arbeitete als Übersetzer, Englischlehrer und Telefonist für die „New York Times“. Auf Einladung eines Filmproduzenten reiste er für einen Monat als Ghostwriter für dessen Frau nach Mexiko.

Zurück in den USA nahm er einen Lehrauftrag an der Columbia University an, übersetzte nebenberuflich französische Autoren ins Englische und arbeitete als Herausgeber französischer Literatur für amerikanische Verlage. Gemeinsam mit seiner Freundin Lydia Davis bezog er eine Wohnung am Riverside Park mit Blick auf den Hudson. Die Heirat fand im Oktober 1974 statt. Im Herbst 1975 erhielt er ein mit 5000 $ dotiertes Stipendium der Ingram-Merrill-Foundation und schrieb mehrere Einakter. Im Juni 1977 wurde sein Sohn geboren.

1978 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Paul Benjamin seinen ersten Roman „Squeeze Play“ („Aus für den Champion“), eine Detektivgeschichte. In all seinen frühen Texten lassen sich zentrale Anliegen identifizieren, die sich leimotivisch durch sein gesamtes Werk ziehen: Scheitern, Verlust, Entfremdung, Leben in krisenhaftem Zustand, Konstruktion von Realität, Bewusstsein und Sprache. Und Zufälle, Unfälle und Abfälle spielen in seinen Werken ebenso eine maßgebliche Rolle. Kaum ein anderer Autor der Gegenwart widmet sich derart intensiv der Planlosigkeit des menschlichen Seins.

In „The Invention of Solitude“ (1982, „Die Erfindung der Einsamkeit“) widmet er sich, ausgehend vom plötzlichen Tod seines Vaters (der 1979 unerwartet starb), in zwei sehr unterschiedlichen Abschnitten der Problematik und Bedeutung der Beziehung von Vater und Sohn.

Mit der Erbschaft seines Vaters konnte er seine Tätigkeit als Schriftsteller absichern. Sein Sohn erkrankte schwer an Asthma; im gleichen Jahr trennten sich Auster und seine erste Frau. Er suchte sich eine neue Wohnung in Brooklyn. Im Februar 1981 begegnete er bei einer Dichterlesung Siri Hustvedt, Tochter eines Norwegisch-Professors. Die beiden wurden ein Paar, zogen bald darauf zusammen und heirateten im Juni 1982. Auster nahm eine Professur in Princeton an. Im Juli 1987 wurde die Tochter Sophie geboren.

Die New-York-Trilogie

Das Manuskript seines Romans „City of Glass“ (1985, „Die Stadt aus Glas“) schickte er an 17 Verleger, doch es hagelte Absagen. Schließlich brachte ein Kleinverlag aus Kalifornien das Buch heraus, das schließlich auf den Bestsellerlisten landete - ebenso wie die Nachfolgebände „Ghosts“ (1986, „Schlagschatten“) und „The Locked Room“ (1987, „Hinter verschlossenen Türen“). Alle drei Romane dieser „New York Trilogie“ beginnen wie klassische Krimis, entwickeln jedoch Plots mit existenziellen Fragen, die den Leser systematisch aufs Glatteis führen. Sie faszinieren durch ihre Originalität und sprachliche Nüchternheit und sind erste Beispiele des später zur eigenen Poetik erhobenen Prinzips Austers: Auf der Basis einer gewöhnlichen Romanform entfaltet sich in kürzester Zeit ein reflektives Spiegelkabinett, das stetig Lesererwartungen weckt, um diese kurz darauf zerstreuen oder sie drastisch zu brüskieren. Im Falle der „New-York-Trilogie“ der Detektivroman als Vorlage.

In jedem der Romane folgt der Erkenntniszuwachs des Lesers dem eines Privatdetektivs nach dem Vorbild von Sam Spade oder Philip Marlowe (von Dashiell Hammett von Raymond Chandler), eines einsamen, desillusionierten Einzelgängers am Rande der eigenen Existenz. New York ist nicht nur Schauplatz der Romane, sondern scheinbar unerschöpflicher Raum der Vorstellung und Assoziation des Flaneurs, zugleich literarisches Inventar sprachlicher Bezüge. Die Verweise reichen von Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Franz Kafka, Raymond Chandler, Jean-Paul Sartre und Samuel Beckett bis zu Thomas Pynchon. Der Text selbst wird hier zum urbanen Irrgarten ohne Ausweg oder Zentrum, der Lesevorgang läuft mit der erzählerischen Bewegung oft zurück zum Ausgangspunkt, jede Vorstellung linearer Handlung wird ad absurdum geführt. Spätestens jetzt wurde Paul Auster als Schwergewicht der US-amerikanischen Gegenwartsliteratur eingestuft.

Die letzten Dinge

„In the Country of Last Things“ (1987, „Im Land der letzten Dinge“) ist ein dystopischer Briefroman, der die Welt aus Sicht einer Obdachlosen beschreibt. Anhand einiger weniger Hinweise kann man feststellen, dass es sich bei der im Roman dargestellten postapokalyptischen Ruinenstadt um Manhattan handelt. Der Briefroman thematisiert wiederum Suche, Identität, Zerstörung und Wiedererfindung von Sprache und Text, Wirklichkeit und Sinn.

In „Moon Palace“ (1989, „Mond über Manhattan“) tritt zusätzlich das Vater-Sohn-Thema in den Vordergrund. Mit leichtem, für Auster ungewöhnlich deutlichem zeit-, kultur- und sozialkritischem Unterton und einigen autobiographischen Details gestaltet er in diesem Bildungsroman das unruhige Dasein des heranwachsenden, scheiternden, sterbenden, errettenden und stets suchenden Marco Stanley Fogg. Seine Reise ist von schmerzlichem Verlust und unverhofftem Wiedererlangen geprägte, vom Zufall getriebene ziellose Bewegung über den nordamerikanischen Kontinent. Ausgehend von der Darstellung des Kontrasts von Enge und Weite, Bindung und Einsamkeit, Hunger und Überfluss, Freiheit und Sicherheit, Chaos und Ordnung, Vorbestimmung und Zufall, Natur und Kultur reflektiert diese Suche wichtige Themen nicht nur menschlichen Lebens, sondern auch spezifisch amerikanischer Identität. Regelmäßig wiederkehrend ist einzig das Bild des Mondes, Projektionsfläche zahlreicher Interpretationen.

Als literarisches Road Movie ist „The Music of Chance“ (1990, „Die Musik des Zufalls“), die Geschichte zweier Antihelden, zweier marginaler Gestalten, die der Zufall zusammenführt, mit Recht bezeichnet worden. Die Reise ohne Ziel nach dem Zusammenbruch von Ehe und Familie wird zum Symptom innerer Rast- und Haltlosigkeit des Aussteigers Jim Nashe und des bankrotten Spielers Jack Pozzi. Wieder bietet sich dem Leser eine aktionsreiche Handlung mit doppeltem Boden. Über das Motiv des schicksalsentscheidenden Spiels (Lotterie, Poker) wird die Zufälligkeit von Verlust und Gewinn verdeutlicht. Anhand der „City oft he World“-Miniatur der Herren Flower und Stone werden Streben nach Kontrolle und Modellcharakter jeder menschlichen Vorstellung von Wirklichkeit thematisiert.

„Leviathan“ (1992) ist der Bericht eines Schriftstellers über seinen verstorbenen Freund und Kollegen und bietet eine weitere Verarbeitung der Identitätsthematik mit deutlich persönlich gefärbten Aspekten. Die Tatsache, dass das Buch Don DeLillo gewidmet ist, hat zu der vielfach geäußerten Spekulation geführt, es handle sich um eine Reflexion über diese Freundschaft. Der Erzähler Peter Aaron teilt Austers Initialen, er heiratet Iris (Anagramm des Vornamens seiner Frau Siri).

Nachdem schon „Die Musik des Zufalls“ und „Leviathan“ deutlich unwahrscheinliche und kuriose Wendungen der Handlung enthalten, jedoch wie „Mond über Manhattan“ weitgehend traditionell erzählt werden, betritt Auster spätestens mit „Mr Vertigo“ (1994) den Bereich des Phantastischen. Die Initiationsgeschichte des Walter Clairborne Rawley, der das Fliegen erlernt und verlernt, gilt als Parabel über den Umgang mit widrigen Umständen, dieses Mal mit Anspielungen auf die jüdisch-amerikanische literarische Tradition. Der „Luftmensch“ oder Überlebenskünstler ist hier ein üblicher Typus.

Im 1999 erschienenen Roman „Timbuktu“ überrascht Auster den Leser erneut, nun durch die Erzählperspektive eines Hundes, der über sein Leben mit seinem Besitzer Willy G. Christmas, dessen Tod und sein weiteres Schicksal berichtet. „Timbuktu“ entwickelt motivisch und thematisch aus frühen Werken bekannte Elemente (Verlust, Suche, Identität, Text im Text, Traum und Tod), ist jedoch auch diesseits der zu vermutenden (und noch weitgehend unerforschten), in der Mehr- und Doppeldeutigkeit von Namen, Orten und Wortspielen verborgenen Bezugssysteme als weiteres Plädoyer für ein allen Widrigkeiten trotzendes, tapferes und unverzagtes Leben interpretiert worden.

Die Illusionen

In „The Book of Illusions“ (2002, „Das Buch der Illusionen“) führt er seine Leser in eine schillernde Welt eines Professors, einer attraktiven Blondine und einem Moment des Glücklichseins. Professor Zimmer, bekannt aus „Mond über Manhattan”, ist ein gebrochener Mann, seit seine Frau und seine Kinder bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen.

Nur die Arbeit an einem Buch über einen 1929 verschollenen Stummfilmkomiker namens Hector Mann erhält ihn am Leben. Doch dann geschieht Seltsames: Manns verloren geglaubte Filme tauchen auf. Und eines Abends steht Alma Grund, eine attraktive Blondine mit geladener Pistole vor Zimmers Haustür. Sie will ihn davon überzeugen, dass er einfach kommen müsse, da Hector demnächst sterbe und alle Filme, die Hector Mann nach seiner Stummfilmepisode unter anderem Namen gedreht hat, 24 Stunden nach seinem Ableben vernichtet würden. Nach dramatischen Szenen, durch die sich Zimmer und Grund letztlich näherkommen, fliegen beide nach New Mexico. Alma, die die Biografie von Hector Mann schreibt, erzählt während der ganzen Fahrt von Manns Leben. Kurz nach dem gerade erfolgten ersten Zusammentreffen von Zimmer mit Mann stirbt dieser und seine Frau macht sich fast unverzüglich an die Arbeit, alles zu vernichten, was irgendwie auf Hector Mann hinweisen könnte.

Es bleibt gerade noch Zeit, einen Film zu sehen. Für Zimmer bleibt dort nichts mehr zu tun; er kehrt zurück, um den Einzug von Alma Grund vorzubereiten, die vorher noch einiges zu erledigen hat. Im Zuge einer Meinungsverschiedenheit zwischen Alma und Hectors Frau fällt diese und stirbt; Alma faxt Zimmer, dass sie mit dieser Schuld nicht leben könne und nimmt sich das Leben.

„Sunset Park“ (2010) ist nicht nur eine Vater-Sohn-Geschichte, sondern erzählt auch davon, wie die Vergangenheit Teil der Gegenwart bleibt und trotzdem „Neuanfänge möglich“ sind. Es ist ein Roman über ein Amerika in der Depression. Auster findet darin zu einem durchaus neuen Stil. Statt des Spiels mit Fiktion und Wirklichkeit und postmoderner Verrätselung dominiert hier ein realistischer Ton. Auster beschreibt das Leben von vier jungen Menschen im krisengeschüttelten Amerika, die in einem besetzten Haus in Brooklyn unter prekären Verhältnissen zusammenleben, in wechselnden Perspektiven. Und es gelingt ihm dadurch, die Veränderungen der amerikanischen Gesellschaft, auch der Institution Familie präzise, umsichtig, unaufdringlich und dennoch „stimmungsstark“ zu beschreiben.

Paul Auster spielt dabei gerne mit den Lesererwartungen und seine Romanfiguren führen eine durchaus eigene Existenz. Sie finden sich in den 1950er- und 1960er-Jahren wieder, kommen vom Weg ab und irren ziellos durchs Leben. Viele seiner Bücher spielen in New York, Bezüge zum Vietnam- oder Irakkrieg finden sich darin genauso wie zur Immobilienkrise 2007, die viele US-Amerikaner in den finanziellen Ruin trieb. Nicht selten philosophiert Auster dabei auch über das Dasein als Schriftsteller. Geschichten zu Papier zu bringen, ist seine Obsession: „Schreiben ist für mich kein Akt des freien Willens, es ist eine Frage des Überlebens“, hat er mal gegenüber der „Zeit“ bekannt. Er verspüre ständig „den Druck, weiter zu schreiben, weiter zu arbeiten. Jedes Mal, wenn ich etwas abgeschlossen habe, fürchte ich, versagt zu haben. Aus diesem Gefühl der Unzufriedenheit steigt das Bedürfnis auf, es noch einmal zu versuchen.“

Seine Buchcharaktere begleiten ihn bei diesem Versuch, irren zwischen Wirklichkeit und Fiktion umher, auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Leben. Und sie tauchen gleich in mehreren Romanen auf, manchmal nur auf Fotografien oder als Name. Das liege daran, dass diese Figuren keine Erfindungen seien, sondern Wesen, die ihre eigene Existenz führten, sagte Auster der „Zeit“: „Ich lebe mit meinen Romanfiguren durchschnittlich fünf Jahre lang, ehe ich überhaupt zu schreiben anfange. Wenn das Buch dann fertig ist, bleiben diese Charaktere übrig, und ich kann sie einfach nicht mehr loswerden. Sie bleiben in meiner Erinnerung hängen wie unkündbare Untermieter oder wie Geister, die ich nicht vertreiben kann und die doch quicklebendig sind.“

Paul Auster, der sich auch als Drehbuchautor einen Namen gemacht hat (der von Wayne Wang inszenierte Kinofilm „Smoke“ erhielt 1995 auf der Berlinale den Silbernen Bären) und sein umfangreiches Werk ist in Europa populärer als im eigenen Land. In den USA ist er bei vielen noch ein Insidertipp. Auch die Kritik ist in der Bewertung seines literarischen Werks geteilt. Ein häufig geäußerter Vorwurf unterstellt ihm gewollte, überzogen experimentelle Konstruktion sowie bewusste Zurschaustellung von Intellekt und Belesenheit. Andererseits ist vielfach die sprachliche Ausdruckskraft und die „Lesbarkeit“ seiner Romane hervorgehoben worden, die häufig allegorisch in aller Einfachheit zentrale Problem der Postmoderne vor Augen führen. Auster selbst scheint alles andere als ausgebrannt. Auch wenn er vor wenigen Jahren, damals war er 66, Angst hatte, bald sterben zu müssen, denn sein Vater starb mit 66. „Wenn wir das Alter erreichen, das unsere Eltern hatten, als sie starben, ist das unheimlich“, bekannte Auster gegenüber der „Zeit“. „Und ich dachte: Vielleicht ist es bei mir wie bei meinem Vater … und ich werde bald sterben. Mein Vater war sehr gesund und hatte plötzlich einen Herzanfall.“

Früh schon war in ihm ein Bewusstsein für den Tod entstanden, für die Sterblichkeit. In einem Interview erzählte er: „Ich habe sehr früh im Leben meine Sterblichkeit begriffen. Ich war damals 14 Jahre alt, und ich bin mit einer Gruppe von Kindern bei einer Wanderung in ein Gewitter geraten. Der Junge direkt neben mir wurde von einem Blitz getroffen und getötet. Bis zu diesem Augenblick habe ich zwar gewusst, dass ein Moment kommen wird, an dem ich sterben würde, aber das war für mich weit weg. Als nun ein Junge nur Zentimeter von mir entfernt einfach so aus dem Universum ausradiert wurde, hat mich das zutiefst destabilisiert. Der Grund, auf dem ich wandelte und von dem ich dachte, er sei fest, stellte sich als das Gegenteil heraus.“Dieses Bewusstsein seiner Sterblichkeit begleitet ihn seither, und es hatte durchaus einen großen Einfluss auf sein Werk.

4321

Beim Schreiben von „4321“ hatte er, so erzählte er in einem Interview, „ständig Angst, das Manuskript nicht mehr fertig zu bekommen, und schrieb deshalb doppelt so schnell wie sonst. Das ist wahr, aber das hatte weniger mit dem Alter zu tun als mit dieser mystischen Grenze, die ich genau zu jener Zeit überschritt, als ich das Buch angefangen habe. Ich bin damals 66 geworden, und das war das Alter, in dem mein Vater gestorben ist. Ich habe beim Schreiben von „4321“ ständig gedacht, dass mir das auch passieren könnte, und dass ich mit dem Buch nicht mehr fertig würde. Was könnte es Schlimmeres geben, als einen 900 Seiten dicken Roman zu schreiben und nach 450 Seiten tot umzukippen?“

In „4321“ entspinnen sich vier unterschiedliche Versionen, wie sein Held Archie sein Leben führen könnte: Und alle vier sind vollgepackt mit den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals und autobiographischen Schnipseln aus Austers eigenem Leben. Erzählt werden also vier Versionen des Lebens von Archie Ferguson, der am 3. März 1947 geboren wird (genau einen Monat nach der Geburt des Autors) und weitere biographische Details mit Paul Auster gemeinsam hat. Auster thematisiert, welche Rolle der Zufall im Leben eines Menschen spielen kann und wie unterschiedlich sich verschiedene innere Anlagen einer Person durch äußere Einflüsse entwickeln können. Im Mittelpunkt stehen dabei die unterschiedlichen Entwicklungen der Hauptfigur Archie Ferguson (im Roman stets Ferguson genannt), der das Programm des Werks bereits als kleines Kind formuliert: „Was für ein interessanter Gedanke (…): sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer derselbe bliebe. (…) Ja, alles war möglich, und nur weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise geschehen könnte“ (S. 86).

Die erste Version der Entwicklungsmöglichkeiten stellt einen typischen Entwicklungsroman dar: das Streben nach einer bürgerlichen Existenz in unruhigen Zeiten. In der zweiten Version steht das Scheitern des Einzelgängers im Konflikt mit seinem Umfeld im Vordergrund. In der dritten Version ist Ferguson zunächst ein typischer Antiheld, der als Folge eines traumatischen Kindheitserlebnisses verunsichert und desorientiert ist. Die vierte Version ist ein Künstlerroman, in der das entsagungsvolle Ringen um eine Existenz als Schriftsteller im Mittelpunkt steht. Zudem ist „4321“ ein Zeitroman über das unruhige Amerika der 50er und 60er Jahre zwischen konservativer Moral und Rassendiskriminierung auf der einen Seite und einer optimistischen und revolutionären Aufbruchsstimmung andererseits.

Paul Auster legt in Gestalt eines Rätselspiels sein Opus magnum vor. Es ist ein großes Epos voll mit Politik, Zeitgeschichte, Liebe, Leidenschaft und dem wechselvollen Spiel des Zufalls. Raffiniert dirigierten im Zusammenspiel mit der literarischen Vorsehung entspinnen sich die vier unterschiedlichen Versionen von Archies Leben: provinziell und bescheiden; kämpferisch, aber vom Unglück verfolgt; betroffen und besessen von den Ereignissen der Zeit; künstlerisch genial begabt und nach den Sternen greifend. Und alle vier sind vollgepackt mit Abenteuern, Liebe, Lebenskämpfen und den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals.

In Flammen

Nach dem einen Wälzer ist nun sein neuester Wälzer „In Flammen“ auf Deutsch erschienen. Es ist eine grandiose Hommage von fast 1000 Seiten an den Autor und Lyriker Stephen Crane, der im Jahr 1900 mit gerade mal 29 Jahren an Tuberkulose starb und ein umfangreiches Werk hinterließ, das Paul Auster in seinen Bann geschlagen hat. Zum ersten Mal hatte er mit 15 ein Buch von Crane in der Hand. 60 Jahre später hat er in seinem Regal einen eingestaubten Band mit gesammelten Werken von Crane entdeckt und sich mit zunehmender Faszination festgelesen. „Eigentlich nur zu meinem eigenen Vergnügen“, meinte er in einem Interview. „Irgendwann habe ich aber dann gedacht: 'Vielleicht solltest du ein kleines Buch darüber schreiben. Etwas Kurzes. Eine Würdigung von Crane.‘" Er erzählt die außergewöhnliche Geschichte von Stephen Crane als sondierenden Bericht über dieses einzigartige Leben. Er folgt Crane von einer gefährlichen Situation zur nächsten: Ein umstrittener Artikel, den dieser mit 20 Jahren schrieb, störte die Präsidentschaftskampagne von 1892, eine öffentliche Auseinandersetzung mit der New Yorker Polizei wegen der fälschlichen Verhaftung einer Prostituierten verbannte ihn aus der Stadt, eine Liebesaffäre mit einem unglücklich verheirateten Uptown-Mädchen quält ihn, eine bürgerliche Ehe mit der Besitzerin von Jacksonvilles elegantestem Bawdyhouse, ein Schiffbruch führte dazu, dass er beinahe ertrank, er hielt feindlichem Feuer stand, um Depeschen aus dem Spanisch-Amerikanischen Krieg zu schicken, übersiedelte dann nach England, wo Joseph Conrad sein engster Freund wird und Henry James über seinen tragischen frühen Tod weint.

Die dramatische Biografie zeigt Cranes erstaunliche Originalität und Produktivität, einen brillanten Schriftsteller, wie es nur ein anderer literarischer Meister kann. In einem aktuellen Interview zeigte sich Paul Auster rundum zufrieden mit seinem Leben: „Ich hatte das Glück, genau die Arbeit zu tun, die ich tun wollte, und ich habe nie gedacht, dass das möglich wäre. Es war mein Ehrgeiz, ein einziges Buch zu schreiben, das gut genug ist, um es zu veröffentlichen. Dass ich so viel mehr erreicht habe, das überrascht und erstaunt mich bis heute.“

Foto: (c) Spencer Ostrander