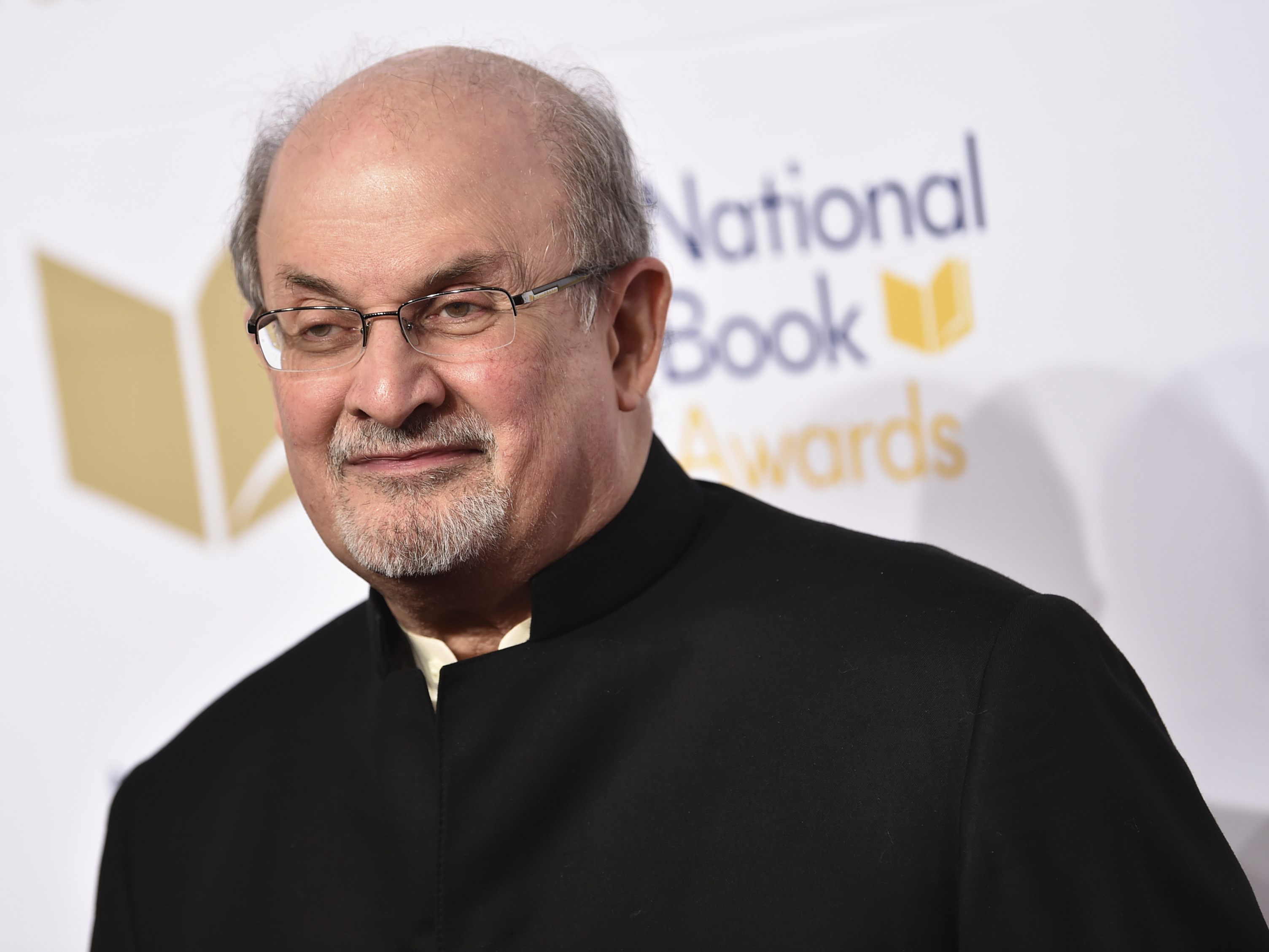

Salman Rushdie - Phantastische Gewebe aus Träumen, Märchen, Legenden und Politik

Veröffentlicht am 25.09.2022

Ein Porträt zu seinem 75. Geburtstag. Von Simon Berger

Salman Rushdie ist heute einer der weltweit bekanntesten Schriftsteller, nicht zuletzt seit der Fatwa, dem Todesurteil durch den iranischen Staatschef Chomeini am 14. Februar 1989 wegen der Veröffentlichung des Romans „Die satanischen Verse“ – und nun auch einer beinahe tödlichen Messerattacke auf ihn am 12. August 2022 während eines Vortrags in Chautauqua, New York. Salman Rushdie ist aber auch darüber hinaus der heute bedeutendste Autor der indischen Diaspora und einer der Hauptrepräsentanten der postkolonialen Literaturen. Ob man nun sein bisheriges Werk der anglophonen Literatur Indiens, der „asiatischen“ Minoritätenliteratur Großbritanniens oder einer sich abzeichnenden neuen Weltliteratur transnationaler Migranten zuordnet – Rushdie hat auf jeden Fall eine nachhaltige Wirkung ausgeübt.

Salman Rushdie bricht mit seinem Roman „Midnight’s Children“ (1981, „Mitternachtskinder“) mit der Dominanz realistischer Erzählungen im indischen Roman, indem er dieses Konzept der Phantastik öffnet, archaisch-indigene Erzählverfahren der mündlichen Tradition mit spielerisch-m metaliterarischen Methoden der internationalen Postmoderne verbindet und eine der komplexen Breite seines Indienbildes entsprechend Sprache verwendet. Rushdie hat mit seiner experimentierfreudigen Erzählkunst zugleich dem englischen Roman richtungsweisende Impulse gegeben und nach Autoren wie V.S. Naipaul die Minderheitenliteratur der Immigranten aus der Dritten Welt in Großbritannien gefestigt. Schließlich reiht er sich in die Schar der internationalen Autoren ein, die vom Magischen Realismus eines Gabriel García Márquez bis zur grotesken zeitgeschichtlichen Satire eines Günter Grass ihre Fabulierkunst stets auch mit erheblicher Gesellschaftskritik verbinden.

Am 19. Juni 1947 in Bombay (heute Mumbai), damals Britisch-Indien, geboren, wuchs Salman Rushdie in einer liberalen muslimischen Familie im weltoffenen Bombay auf. Sein Vater, ein Anwalt und Geschäftsmann aus ehemals wohlhabender Familie mit dem Namen Khwaja Muhammad Din Khaliqi Dehlavi, gab sich den Namen Anis Ahmed Rushdie aus Bewunderung für Ibn Ruschd, den spanisch-arabischen Philosophen aus dem 12. Jahrhundert, der in Europa unter dem Namen Averroes bekannt wurde. Anis schickte seinen Sohn im Alter von 14 Jahren auf die Rugby School in England. Am privilegierten King’s College der Universität Cambridge studierte Salman danach Geschichte. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen Lebensunterhalt als Schriftsteller verdienen konnte, arbeitete er am Theater, als freier Journalist und überwiegend als Texter in der Werbung.

Abgesehen von seinem Debütroman „Grimus“ (1975), dessen phantastischer Erzählduktus eher abstrakt bleibt, ist für sein Erzählwerk ein Grundkonzept charakteristisch, das realistische und phantastische Tendenzen so miteinander verbindet, dass der Bezug zum zeitgeschichtlichen Alltag nicht verlorengeht. Die wiederkehrenden Themen der nationalen, sozialen und psychologischen Probleme postkolonialer Identität werden anhand der Lebenswege von abgehobenen oder ausgegrenzten Menschen und deren Familien dargestellt, im Kontext des konkreten Hier und Jetzt. In „Grimus“ flieht Flapping Eagle, ein junger Indianer, nach dem Tode seiner Mutter zusammen mit seiner Schwester. Ein Magier schenkt ihm ein Unsterblichkeitselixier. Zuerst empfindet er die Unsterblichkeit als Segen, später dann als Last. Des ewigen Lebens überdrüssig, sucht er nach etlichen Abenteuern erneut den Magier auf, der ihm nun das Sterben ermöglichen soll. Der Titel „Grimus“ ist ein Anagramm von „Simurg“, einem Fabelwesen der vorislamischen persischen Mythologie. Rushdie verwebt in seinem Roman Mythologie, Magie, Religion und Philosophie. Viele der Motive, die er hier einsetzt, entwickelt er in seinen späteren Romanen weiter, etwa die Identitätssuche und die Vertreibung.

Sein literarisch bedeutsamster Roman ist „Midnight’s Children“ (1981, „Mitternachtskinder“), der anhand der Chronik einer muslimischen Familie und der Lebensgeschichte des Ich-Erzählers Saleem Sinai ein realistisch pralles wie fabulös phantastisches, zugleich ironisch eingefärbtes Bild Indiens entwirft. Saleem gehört zu den „Mitternachtskindern“, die, in der Stunde von Indiens Unabhängigkeit geboren, die neue Nation verkörpern, aber die historische Herausforderung der Entwicklung einer Vielvölkerdemokratie angesichts der konfliktreichen Vielfalt der Sprachen, Religionen, Rassen und Klassen nicht wahrzunehmen vermögen. Als künstliche Staatsgründungen auf dem Boden des multikulturellen Subkontinents bleiben Indien, Pakistan und Bangladesch halb wirkliche, halb fiktionale Gebilde, die im fortwährenden Prozess der Neuerfindung Geschichte machen und Saleem mit seinen lückenhaften Erinnerungen ein Modell für das Geschichte nachschaffende Geschichtenerzählen bieten.

Sein Leben ist entsprechend eng und auch oft auf fatale Weise mit markanten zeitgeschichtlichen Ereignissen verknüpft: vom Bombayer Amtssprachenstreit über einen der Indisch-Pakistanischen Kriege und den pakistanischen Bürgerkrieg bis zur Notstandsperiode unter Indira Gandhi. Saleem richtet sich in seinem, dem eigenen Verfall abgetrotzten Lebensbericht letztlich an seinen Sohn, der eine illusionslosere Generation repräsentiert. Er selbst vertritt das Prinzip der toleranten, imaginativen Überwindung von Gegensätzen und bemüht sich darum, dem „vielköpfigen Monster“ Indien Stimme zu verleihen, indem er eine bunte Mischung von Typen und Milieus, Situationen und Schicksale einbezieht. Rushdie lässt sich bei der Darstellung indischer Denkweisen zum Spiel mit charakteristischen Motiven inspirieren, die der immer wieder überbordenden Erzählung zugleich ein strukturelles Grundgerüst geben. Ein Motivkomplex dieser Art bezieht sich auf Sehen/Gesehenwerden/Unsichtbar-Bleiben, mit dem das Leitmotiv des Lückenhaften verbunden ist. Ausgehend von der verordneten Verhüllung des weiblichen Körpers wird dies zum Sinnbild der fragmentarischen Wahrnehmung jeglicher Ganzheitlichkeit´, ob dies nun die persönliche Identität, die nationale Einheit, die historische Kontinuität oder die erzählerische Ordnung betrifft. Ein Hauptreiz des Romans geht von Rushdies sprachlicher Virtuosität und beziehungsreicher Erzählkunst aus. Er verwendet eine variationsreich modulierte, mal assoziativ abschweifende, dann wieder sprachspielerisch aufblitzende Erzählersprache, bezieht eine auf diverse indische Sprechweisen hin stilisierte Figurenrede ein und bringt eine Fülle oft parodistischer Anspielungen auf europäische und orientalische Literaturtraditionen an, die von der englischen Satire und sozialkritischen Erzählkunst bis zur selbstreflexiven Postmoderne, vom Mythenpersonal der Sanskrit-Epen und dem im Erzählrahmen von „Tausendundeiner Nacht“ bis zum mündlichen Erzählen volkstümlicher Straßenunterhalter und populären, melodramatischen Bollywood-Movies reichen.

Rushdie gibt in „Midnight’s Children“ der Phantastik seiner Erzählung, gerade wo sie mit realistisch dokumentierter Zeitgeschichte einhergeht, angesichts der eskalierenden Fehlentwicklung wie der Abspaltung und inneren Aufspaltung Pakistans oder dem Bankrott indischer Politik in der Notstandsphase zunehmend grotesk-apokalyptische Züge. Eine Tendenz, die er in „Shame“ (1983, „Scham und Schande“) insofern weitertreibt, als er dort ein Bild von Pakistan unter Zia ul Haq entwirft, das einerseits schon mit der Detailtreue eines politischen Schlüsselromans ausgemalt wird, andererseits auf gleichsam allegorische Weise satirische Verzerrungseffekte einbezieht und das Geschehen nach der Manier des Schauerromans in einer explosiven Horrorvision kulminieren lässt.

In „Scham und Schande“, angesiedelt in einem halb fiktiven, halb realen Land P. Es könnte Pakistan sein. Oder doch nicht? Wenn ja, dann sicherlich nicht nur. In diesem Roman verknüpft er historische und politische Realitäten in einem phantastischen Gewebe aus Träumen, Märchen und Legenden. Im Mittelpunkt stehen zwei verwandte und verfeindete Sippen. Es entsteht eine Tragödie von Shakespeareschen Ausmaßen, deren Hauptrollen jedoch von Clowns und Gangstern gespielt werden. Und tragende Rollen übernehmen hier auch die Frauen.

In „The Satanic Verses“ (1988, „Die satanischen Verse“) verlegt Salman Rushdie die Haupthandlung in das multikulturelle London. Anhand zweier muslimischer Inder aus Bombay, des in seinem Anpassungseifer frustrierten Saladin Chamcha und des in seinem Glauben paranoid verunsicherten Filmstars Gibreel Farishta, sowie des „unsichtbaren“, aber vielköpfigen Einwanderergettos im London der Thatcher-Ära werden die Identitätskonflikte und komplexen Veränderungen, die Wanderer zwischen den Kulturen an sich erfahren, in grotesken Verwandlungen dargestellt. Das Hauptfigurenpaar entwickelt sich entsprechend unterschiedlich: Der diabolisierte Saladin findet zu einem Neuanfang in Indien zurück, während Gibreel in seiner engelhaften Selbststilisierung zu Tode kommt – ein im Vergleich zu den destruktiven Schlüssen der vorangegangenen Romane zweiseitiges Ende. Abwechselnd mit dem Hauptstrang der Erzählung sind die als separate Geschichten eingelegten Träume Gibreels von dem Propheten Mahound, der in Arabien eine neue Religion zu etablieren versucht, von einem fanatischen Imam, der im englischen Exil gegens ein verwestlichtes Heimatland intrigiert, oder von einem visionären Mädchen, das sein indisches Dorf auf wundersamer Pilgerreise nach Mekka zu bringen verspricht – alles Varianten der zentralen Migrationsthemen.

Rushdie setzt sich mit der konfliktreichen Situation der asiatischen Einwanderer in England, dem Wahrheitsanspruch und der Gut-Böse-Polarisierung des islamischen Fundamentalismus, dem Prinzip des Wandels und Fragen existenzieller, sozialer und psychologischer Bedeutung auseinander, die er vom Standpunkt säkulärer Skepsis, historischer Differenzierung und toleranter Humanität sowie mit einem ausgeprägten Sinn für Ironien beleuchtet. Wenn Rushdie sich in dem Roman zum Anwalt der marginalisierten ethnischen Minderheiten in England macht, indem er für die durch England „Verwandelten“ die Rolle der nun England „Verwandelnden“ beansprucht, so hat ihn die aggressive Ablehnung aus den Reihen der ihm am nächsten stehenden Gruppe besonders verbittert.

Der Roman löste bekanntlich eine spektakuläre Kontroverse aus: Ein Großteil der orthodox islamischen Welt reagierte mit fanatischer Militanz auf die „blasphemische“ Infragestellung der sakrosankten Koranüberlieferung und die „Verunglimpfung“ des Propheten. Die sich pluralistisch verstehende, weithin säkularisierte westliche Welt hingegen brachte im Namen der freien Meinungsäußerung ihre Betroffenheit darüber zum Ausdruck. Begründet wurde diese Fatwa damit, das Buch sei „gegen den Islam, den Propheten und den Koran“. Chomeini rief die Muslime in aller Welt zur Vollstreckung auf. Die iranische „halbstaatliche“ Stiftung 15. Chordat setzte ein Kopfgeld von zunächst einer Million US-Dollar aus. Rushdie erfuhr von seinem Todesurteil durch eine Reporterin der BBC. Religiöse Autoritäten in Saudi-Arabien und die Scheiche der ägyptischen Azhar-Moschee verurteilten die Fatwa als illegal und dem Islam widersprechend. Auf der Islamischen Konferenz im März 1989 widersprachen alle Mitgliedsstaaten der Organisation der Islamischen Konferenz (Iran ausgeschlossen) der Fatwa. Rushdie erklärte gegenüber der islamischen Glaubensgemeinschaft sein Bedauern über „die Besorgnis, die die Veröffentlichung aufrichtigen Anhängern des Islam bereitet hat“. Aber auch nach dem Tode Chomeinis am 3. Juni 1989 wurde das Todesurteil aufrechterhalten. 1991 wurde das Kopfgeld der Chordat-Stiftung verdoppelt. Rushdie lebte wegen der erhaltenen Morddrohungen in erzwungener Isolation an ständig wechselnden Wohnorten und unter Polizeischutz. Die zahlreichen Drohungen und Anschläge gegen die Verlage und die Ermordung eines Übersetzers verhinderten den Erfolg des Buches nicht, es erlangte eine weite Verbreitung. Die Drohungen werden bis heute vom Obersten Führer des Iran und Nachfolger Chomeinis, Ali Chamenei, ebenso wie von der Iranischen Revolutionsgarde vertreten. Der Iran erklärte, die Fatwa könne nicht zurückgenommen werden, dies könne nur der Aussteller, der gestorben sei – und erhöhte das Kopfgeld auf fast 4 Millionen Dollar. Rushdie, der inzwischen hauptsächlich in den USA lebte, konnte sich jedenfalls nicht mehr frei bewegen – was durch das Messerattentat am 12. August 2022 in Chautauqua, New York, bestätigt wurde.

Auf diese ganze Affäre reagierte er unter anderem mit „Haroun and the Sea of Stories“ (1990, „Harun und das Meer der Geschichten“), einer dem eigenen Sohn gewidmeten und zugleich an erwachsene Leser gerichteten Erzählung. Der kleine Harun lebt in der Traurigen Stadt im Lande Alifbay. Sein Vater ist der überall beliebte Geschichtenerzähler Raschid. Wenn er erzählt, dann vergessen die Menschen für einen Moment ihre Traurigkeit und erfreuen sich an seinen Märchen über schöne Prinzessinnen, Gangster und tollkühne Helden. Doch als Raschid von seiner Frau verlassen wird, verstummt er plötzlich. Um seinen Vater dazu zu bringen, wieder Geschichten zu erzählen, begibt sich Harun auf eine abenteuerliche Reise zum Meer der Geschichten, hin zur Quelle des Erzählwassers. Es ist eine Mischung von orientalischem Märchen und Science-fiction und nicht zuletzt eine Parabel auf das elementare Erzählbedürfnis und die repressive Bedrohung der freien Meinungsäußerung.

Mit „The Moor’s Last Sigh“ (1995, „Des Mauren letzter Seufzer“) kehrt Rushdie zur Fiktionalisierung des Subkontinents Indien zurück. Der Roman beschreibt die Geschichte der reichen, christlichen Gewürzhändlerdynastie da Gama-Zogoiby aus Cochin (heute Kochi, Kerala) durch das 20. Jahrhundert aus der Sicht ihres letzten Vertreters, Maroes Zogoiby, dessen Eigenart es ist, doppelt so schnell wie normale Menschen zu altern. Die Familiengeschichte reicht von Maroes’ Urgroßeltern Francisco und Epifania da Gama über deren Söhne Camoens (Maroes’ Großvater) und Aires sowie deren Frauen Isabella bzw. Carmen bis hin zu seinen Eltern, der Künstlerin Aurora da Gama und dem Cochin-Juden Abraham Zogoiby, der eigentlich von den Sultanen von Granada abstammt. Rushdie lässt Maroes über die Höhen und Tiefen der Dynastie, die vom Cochiner Gewürzhandel bis zur Herrschaft über die Unterwelt Bombays und schließlich zur totalen Zerstörung ihres Imperiums und der Flucht Maroes’ nach Spanien reichen, berichten. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Geschichte von Aurora und Abraham, die im Hinblick auf den historischen Hintergrund die Wiedervereinigung von Christen und Juden nach 500 Jahren symbolisiert. In der zweiten Hälfte des Romans werden die mafiösen Strukturen in Bombay und der sich allgemein in Indien ausbreitende Hindu-Nationalismus kritisiert.

In seinen beiden Romanen „The Ground Beneath Her Feet“ (1999, „Der Boden unter ihren Füßen“) und „Fury“ (2001, „Wut“) greift Rushdie erneut die Problematik der indischen Migrantenschicksale auf, verbindet sie aber mit der erstmals zentralen Liebesthematik und verlegt den Hauptschauplatz in die USA. Im ersten Fall geht es um den Werdegang und die zwischenmenschlichen Beziehungen eines als Halbgötter verehrten und dem Orpheus-und-Eurydike-Mythos nachgebildeten Rockstar-Paares und des befreundeten Erzählers, eines Pressefotografen. Im Gefolge der Stationen Bombay-London-USA wird zugleich die aus dem „schiefen Blickwinkel“ des Immigranten in Alternativversionen erfahrene Zeitgeschichte einbezogen.

In „Wut“ präsentiert Rushdie einen aus ombay stammenden Cambridge-Dozenten und populären Fernsehstar, der in einer furiosen Anwandlung seine Familie und die Karriere im kleingeistigen England verlässt, um in New York unterzutauchen, wo er in einer infernalischen Umwelt jedoch zutiefst verunsichert wird, bis er in der Beziehung zu einer Inderin eine neue Lebensperspektive gewinnt. Rushdie verarbeitet hier offensichtlich (wie in vielen seiner Werke) auch autobiographische Erfahrungen, die in wiederkehrenden Schauplätzen und Figuren dem Gesamtwerk zudem einen inneren Zusammenhang geben.

Nach einer Sammlung skurriler Erzählungen („East, West“) veröffentlichte Rushdie 2005 den Roman „Shalimar the Clown“ („Shalimar der Narr“). Der Roman ist mitunter eine Hommage an Kaschmir, ein von der Natur gesegnetes Land, in dem Menschen aller Rassen friedlich zusammenleben. Dort verliebt sich die schöne, „himmlische“ Tänzerin Boonyi in einen Hochseilartisten, genannt Shalimar der Narr. Es heißt, Shalimar könne auch ohne Seil durch die Luft gehen. Nicht verhindern kann er jedoch, dass die Zeit des Paradieses sich dem Ende nähert und ein Bürgerkrieg das Land mit Terror überzieht. Zu Ehren von Max Ophuls, Weltkriegskämpfer, Diplomat und nebenbei Drahtzieher beim US-Geheimdienst und großer Frauenfreund, wird ein Fest mit Gauklern veranstaltet. Boonyi tanzt nur für ihn. Der Ex-US-Botschafter in Indien wird vor den Augen seiner Tochter in Santa Monica ermordet. Kashmira/India versucht herauszufinden, weswegen ein islamistischer Terrorist, Shalimar der Narr, ihren Vater, erdolcht hat, stößt dabei auf eine private, eine familiäre Tragödie, in der sich das Schicksal Kaschmirs, spiegelt, dieses zerrissenen, beladenen, unerlösten Landes und damit auch die Tragödie um den islamistisch-westlichen Konflikt, um den Clash der Kulturen.

Schon 1999 wurde Salman Rushdie von der Freien Universität Berlin sowie der Universität Lüttich für sein Lebenswerk mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. 2004 heiratete er in vierter Ehe das in Indien geborene Model Padma Lakshmi. Die Ehe zerbrach allerdings bereits nach drei Jahren. Von 2004 bis 2006 war er Präsident des PEN American Center und anschließend für zehn Jahre Vorsitzender des PEN World Voices International Literary Festival. Er gehört auch zu den Unterzeichnern des Manifestes der 12 gegen den Islamismus als neue totalitäre Bedrohung, das am 1. März 2006 in der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ veröffentlicht wurde.

2012 veröffentlichte er unter dem Titel „Joseph Anton“ seine Autobiografie. „Joseph Anton“ war der Deckname, den er sich nach Aufforderung der Polizei für sein Leben in der Anonymität zugelegt hatte. Es ist eine Kombination der Vornamen seiner beiden Lieblingsschriftsteller Joseph Conrad und Anton Tschechow. Das schonungslose Buch wird immer wieder als Rushdies bestes Werk angesehen. Dieses außergewöhnliche Buch über einen Schriftsteller, der gezwungen wird, unterzutauchen und in ständiger Begleitung einer bewaffneten Polizeieskorte von Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu ziehen, beginnt mit jenem Anruf einer BBC-Reporterin, von der er erfährt, dass der Ayatollah Khomeini ihn „zum Tode verurteilt“ hat. Zum ersten Mal erzählt Salman Rushdie seine Geschichte, vom teils bitteren, teils komischen Leben unter bewaffnetem Polizeischutz und von den engen Beziehungen, die er zu seinen Beschützern knüpfte; von seinem Ringen um Unterstützung und Verständnis bei Regierungen, Geheimdienstchefs, Verlegern, Journalisten und Schriftstellerkollegen; und davon, wie er seine Freiheit wiedererlangte. Dass Rushdie dieses Buch schreiben konnte, ist das schönste Scheitern der Islamisten. „Joseph Anton“ ist jedoch nicht nur die Erinnerung an die dunklen Jahre der Morddrohung: Es ist ein Panorama unserer Gegenwart, in der sich die Bedrohung des Islamismus immer dunkler über dem Himmel des Westens und seiner Werte zusammenzog. Rushdie erinnert an das Bild der Vögel in Hitchcocks gleichnamigen Film und daran, dass man den ersten Vogel, der sich auf das Klettergerüst bei den spielenden Kindern setzt, erst im Nachhinein als „Vorboten“ erkennt. Rushdie scheut sich nicht, einige, die in den Jahren der Fatwa moralisch versagten, mit ihrem Namen zu nennen, darunter einige Politiker.

Rushdie machte immer wieder auf die Gefahren aufmerksam, die von Religionen ausgehen können. 2015 schrieb er etwa nach dem Terroranschlag auf die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“: „Religion, eine mittelalterliche Form der Unvernunft, wird, wenn sie mit modernen Waffen kombiniert wird, zu einer echten Gefahr unserer Freiheiten. Derartiger religiöser Totalitarismus hat zu einer tödlichen Mutation im Herzen des Islams geführt und wir sehen heute die tragischen Folgen in Paris.“ Auf sein Auftreten bei einer Pressekonferenz der Frankfurter Buchmesse 2015 reagierte die iranische Regierung mit einer offiziellen Teilnahmeabsage; einige Verlage mit Sitz im Iran waren dennoch mit einem Stand vertreten, wenn auch nicht direkt neben dem großen offiziellen Stand, der leer blieb.

„Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights“ (2015, „Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte“), dessen Nächte im Titel sich auf 1001 summieren, erzählt eine zeitlose Liebesgeschichte in einer Welt, in der die Unvernunft regiert. Dunia, die Fürstin des Lichts, verliebt sich in den Philosophen Ibn Rush und zeugt mit ihm viele Kinder, die in die Welt hinaus ziehen. Ibn Rush gilt als Gottesfeind, sein Gegenspieler ist der tiefgläubige islamische Philosoph Ghazali. Die Geister der beiden geraten in Streit. Der Kampf des Glaubens gegen die Vernunft beginnt und entfacht einen so furchtbaren Sturm, dass sich im Weltall ein Spalt öffnet, durch den die zerstörerischen Dschinn zu uns kommen. Die Existenz der Welt steht auf dem Spiel. Dunia entschließt sich, den Menschen zu helfen. Mit großer Fabulierlust verwebt Rushdie hier Märchenwelten mit unserer heutigen Wirklichkeit.

Der 2017 erschienene Roman „The Golden House“ scheint mit den Genres zu jonglieren, er ist Liebes- und Gangstergeschichte, Gegenwartsdiagnose, Familien- und Schauerroman in einem. Im Mittelpunkt steht Nero Golden, der aus einem Land kommt, dessen Namen er nie wieder hören wollte, seit er mit seinen drei erwachsenen Söhnen vor ein paar Jahren nach New York gezogen ist und sich eine junge Russin zur Frau genommen hat. Der junge Filmemacher René wohnt im Nachbarhaus und ist fasziniert von der Familie, die ihm besten Stoff für ein Drehbuch liefert: Aufstieg und Fall eines skrupellos ehrgeizigen, narzisstischen und mediengewandten Schurken, der Make-up trägt und sich die Haare färbt. René wird Zeuge und in einer folgenschweren Episode sogar Teilhaber des dekadenten Treibens im Golden House, dessen Besitzer nicht nur den Vornamen mit Kaiser Nero teilt. Rushdie erzählt hier über Identitäten- und Kulturenüberblendung so farbig wie kein anderer, und den Spott wie auch die diversen Bezüge liefert er immer gleich mit dazu. „Manisches, tollstes Breitwandkino“, wie Shirin Sojitrawalla in der TAZ feststellte.

2019 gelangte er mit seinem Roman „Quichotte“ trieb er sein Spiel mit Realität und Fiktion auf die Spitze treibt, indem er einen modernen Don Quichotte, einen Handelsvertreter, auf der Suche nach seiner Dulcinea, einer indisch-amerikanischen Fernsehtalkerin, quer durch die USA ziehen lässt. Er ist ein Reisender, der besessen ist von der „unwirklichen Wirklichkeit“ des Fernsehens. Auf dem Beifahrersitz sitzt Sancho, der Sohn, den er sich immer gewünscht hat, aber niemals bekam. Rushdie bewegt sich in diesem grandiosen Roman zwischen Allegorie und Pulp-Fiction, zwischen Quest und Road-Novel, augenzwinkernd und voller Bezüge zur Weltliteratur, zu Film, Gossip und Musik, über Emigranten, Identitätspolitik, Klima, Internet, Trump und die Opioid-Krise fabulierend. Er nimmt Quichottes Abenteuer solcherart mit in unsere Gegenwart und erzählt mithin von Vater-Sohn-Beziehungen, Geschwisterstreitigkeiten, unverzeihlichem Handeln, alltäglichem Rassismus, der Cyber-Spionen, Science Fiction, dem Leben des Mannes, der Quichotte geschaffen hat, und nicht zuletzt vom Ende der Welt. Nicht umsonst gelangte er damit zum fünften Mal auf die Shortlist des britischen Booker Prize.

Foto: (c) Penguin Verlag