Selma Lagerlöf - Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf durch die Literatur

Veröffentlicht am 14.05.2020

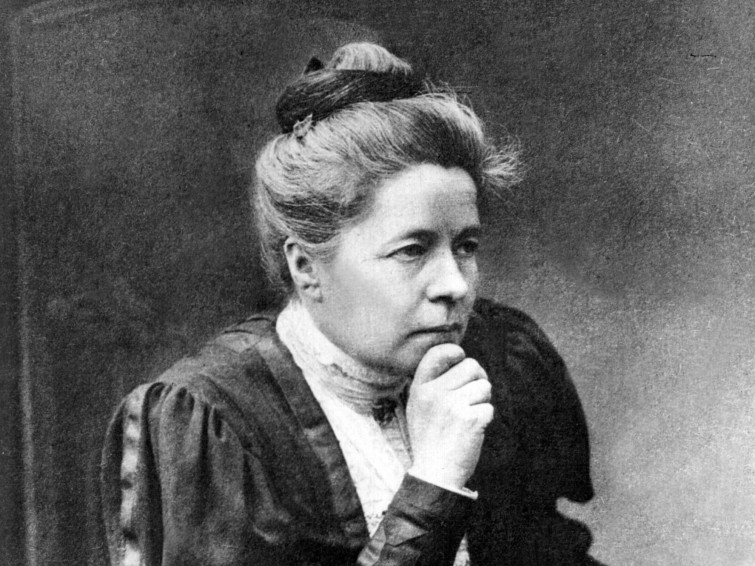

Brigitte Winter über Selma Lagerlöf, die erste Literaturnobelpreisträgerin

Selma Lagerlöf ist seit mehr als einem Jahrhundert eine der bekanntesten und bedeutendsten Autorinnen der skandinavischen Literatur, ihre Popularität ist weiter ungebrochen, ihre Bewertung in der Literaturgeschichte jedoch seit jeher sehr umstritten. Von den einen als „Märchentante“ abgestempelt, rühmen die anderen ihre „epische Urkraft“. 1909 erhielt sie als erste Frau den Literaturnobelpreis. Unbestritten bleibt ihre große Menschlichkeit, engagierte sie sich doch im Widerstandskampf gegen die Nazis und rettete beispielsweise noch 1940 Nelly Sachs das Leben, indem sie ihr zur Flucht nach Schweden verhalf.

Für ihren Werdegang ist ihre glückliche, doch nicht unproblematische Kindheit auf dem Familiengut Marbacka in Värmland von großer Bedeutung. Dort wurde sie 1858 als Tochter des Leutnants Erik Gustaf Lagerlöf, der aus einer Pfarrersfamilie stammt (von dieser Seite kam auch das – bereits etwas heruntergewirtschaftete – Gut) und von Loise Lagerlöf, geborene Wallroth, aus einer Kaufmannsfamilie, geboren. Selma hatte noch zwei Schwestern und zwei Brüder, sie war das zweitjüngste Kind. Ihre ältere Schwester Anna starb früh an Tuberkulose. Ihrer jüngeren Schwester Gerda fühlte sich Selma am meisten verbunden.

Selma wurde mit einem Hüftleiden und einem folglich kranken linken Bein geboren, das sie in ihrer Kindheit vom Spielen mit anderen Kindern abhielt und sie humpeln ließ. Als sie drei Jahre alt war, waren ihre Beine eine Zeitlang völlig gelähmt. Selma Lagerlöf hinkte ihr Leben lang ein wenig, woran auch physiotherapeutische Behandlungen nichts änderten, die sie mit 9 und 14 Jahren in Stockholm erhielt. In ihrer Autobiographie "Aus meinen Kindertagen" (1930) schildert sie das Hüftleiden als markante Einschränkung. Die Behinderung (so ihr Selbstbild) habe sie zur Außenseiterin gemacht und zur Introspektion gezwungen, sie verbrachte viel Zeit mit Lesen und entdeckte bereits mit sieben Jahren, dass sie Schriftstellerin werden möchte.

Doch zunächst wurde beschlossen, Selma zur Lehrerin ausbilden zu lassen. 1882 begann sie ihre Ausbildung, die einem Studium glich. Der Schwerpunkt lag auf den naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch Literatur und Philosophie konnten gewählt werden. 1885 wurde sie Lehrerin an einem Mädchenpensionat in Landskrona. Im selben Jahr starb auch ihr Vater und Gut Marbacka, der Bauernhof, auf dem sie aufgewachsen war, befand sich bereits ein Jahr nicht mehr in Familienhand.

Das Auftreten der Baronin Sophie Lejonhufvud Adlersparre als Mäzenin – sie hatte einige Sonette von ihr zu lesen bekommen - verhalf Selma zu einer Veröffentlichung in „Dagny“, der literarischen Revue der Frauenrechtlerinnen. 1890 sandte sie Kapitel eines Manuskripts an dem sie arbeitete an den Kurzgeschichtenwettbewerb und gewann den ersten Preis: 500 Kronen. Sie wurde erneut von der Baronin auf ihr Gut eingeladen und ein Jahr vom Lehrerinnendienst freigestellt.

Gösta Berling

So konnte sie sich von nun an ausschließlich dem Schreiben widmen. 1891 erschien das vollendete Manuskript unter dem Titel „Die Legende von Gösta Berling“ und wurde ein bahnbrechender Erfolg. Selma Lagerlöfs Erstlingswerk spielt im Värmland in den 1820er Jahren und handelt von dem abgesetzten Pfarrer Gösta Berling, der zum Anführer der Kavaliere auf Ekeby wird. Das abenteuerliche Leben dieser Kavaliere, ehemalige Offiziere und verarmte Adlige, die auf Gut Ekeby eine Freistatt gefunden haben und ihre Tage mit Liebesabenteuern, Musizieren, Kartenspielen und ähnlichen Vergnügungen verbringen, wird in zahlreichen recht selbständigen Kapiteln vorgestellt. Die Geschichte Gösta Berlings, der nach mancherlei Erlebnissen und Erfahrungen zu einem besseren Menschen geläutert wird, bildet hierbei die Rahmenhandlung für eine Reihe eher lose verknüpfter Episoden.

Den abgesetzten Pfarrer Gösta Berling stürzt seine Trunksucht ins Verderben. Zugleich ist es aber auch die Geschichte der Majorin Ekeby, auf der durch ihr Fehlverhalten in ihrer Ehe ein Fluch lastet. Diese zwei Handlungsstränge verwebt Selma Lagerlöf meisterhaft zu einer Saga.

Die Kritiken waren zunächst negativ, konservative und liberale Kritiker waren sich in ihrer Ablehnung einig. Auch der Verkauf war schlecht. Erst als 1893 der bekannte dänische Literaturkritiker Georg Brandes eine außerordentlich positive Rezension der dänischen Übersetzung veröffentlichte, änderte sich die Beurteilung des Romans. Im Lauf der Zeit wuchs der Erfolg von Gösta Berling immer mehr, und heute gehört es zu den bekanntesten und am meisten gelesenen schwedischen Büchern.

Vorbild für die Figur des Gösta Berling war möglicherweise Emanuel Branzell, ein värmländischer Pfarrer, der 1836 wegen Trinkerei aus dem Dienst entlassen wurde, als Bettler lebte und 1888 starb. Die äußere Erscheinung Gösta Berlings ist beeinflusst von einem Studenten, den Selma Lagerlöf 1873 bei einer Eisenbahnfahrt nach Stockholm kennengelernt hatte (eine Episode, von der sie in dem Tagebuch der Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf berichtet). In der Figur der Marianne Sinclaire, die immerzu sich selbst beobachtet und über sich selbst nachdenkt, bis ihre Persönlichkeit in Fetzen liegt, kann man ein verstecktes Selbstporträt Selma Lagerlöfs sehen. In der Figur des Lilijecrona, der sein Heim liebt, den es aber dennoch immer wieder nach Ekeby zieht, porträtierte Selma Lagerlöf ihren Großvater väterlicherseits Daniel Lagerlöf.

Als 1894 ihr zweites Buch „Unsichtbare Bande“ erschien, konnte sie ihren Beruf aufgeben und als Schriftstellerin leben. 1897 erschien ihr Roman „Die Wunder des Antichristen“. Er handelt von den Wundern, die die Imitation (der „Antichrist“, weil nur eine Nachahmung des echten Christus) eines seinerseits wundertätigen Christusbildes im 19. Jahrhundert in Sizilien vollbringt. Der „Antichrist“ steht hier als Symbol für den Sozialismus, dessen Beziehung zum Christentum das Thema des Romans ist. Der Titel des Romans bezieht sich auf ein Fresko von Luca Signorelli im Dom von Orvieto, auf welches im letzten Kapitel des Buches angespielt wird.

Lagerlöf behandelt hierbei das Verhältnis von Christentum und Sozialismus. Obwohl sie selbst nicht eindeutig Stellung bezieht, lässt sie Sympathien für die Anliegen des Sozialismus erkennen. Das ganze Buch ist durchzogen von der Gegensatzbildung Himmel/Erde, Nicht von dieser Welt/Nur von dieser Welt, Christentum/Sozialismus. Letztlich söhnt sie Christentum und Sozialismus miteinander aus. Für die damalige Zeit war dies ein geradezu revolutionäres Anliegen.

Selma Lagerlöf war später selbst nicht ganz überzeugt davon, dass es richtig war, die ganze Romanhandlung von der dem Roman zu Grunde liegenden Idee beherrschen zu lassen. In ihrem nächsten Roman, Jerusalem, machte sie sich von der zu engen Bindung an eine Idee frei. Gleichwohl ist es Selma Lagerlöf gelungen, ein spannendes Buch mit vielen eindringlich geschilderten Menschenschicksalen zu schreiben. Es ist ihr einziger Roman, der nicht in Schweden spielt. Die Schilderungen sizilianischer Landschaften, Orte, Menschen und Gebräuche sind aber nicht weniger anschaulich und überzeugend als die Schilderungen ihrer schwedischen Heimat, die sie in anderen Büchern vornimmt. Lagerlöf hatte, bevor sie das Buch schrieb, in den Jahren 1895 bis 1896 mit Sophie Elkan eine große Reise nach Italien unternommen. Sie verbrachte mehrere Monate in Sizilien, um dort Studien für den Roman zu betreiben.

Der „Antichrist“ war, insbesondere in Schweden, kein ganz so großer Erfolg wie Gösta Berlings saga, auch heute gehört es zu den weniger bekannten Büchern von Selma Lagerlöf.

Der 1891 erschienene Roman „Jerusalem“ spielt in einer namentlich nicht genannten Gemeinde in Dalarna sowie in Jerusalem Ende des 19. Jahrhunderts. Der Roman hat zwei Handlungsstränge: Zum einen wird das Schicksal der Bauern geschildert, die nach Jerusalem auswandern. Zum andern handelt Jerusalem von dem Geschlecht der Ingmarssönerna, der „Ingmarssöhne“, der vornehmsten und angesehensten Bauernfamilie, die den größten und ältesten Bauernhof, den Ingmarsgården („Ingmarshof“) bewirtschaften. Die beiden Handlungsstränge werden dadurch miteinander verknüpft, dass Karin Ingmarsdotter, die nach dem Tod ihres Vaters Ingmar Ingmarsson den Ingmarshof besitzt, zur Anführerin der Auswanderer wird. Ihr jüngerer Bruder Ingmar Ingmarsson, der eigentlich als Hoferbe vorgesehen ist, wird um seine Zukunft betrogen, als Karin Ingmarsdotter den Hof versteigern lässt, um Geld für die Reise nach Jerusalem zu bekommen. Schließlich bekommt Ingmar Ingmarsson den Ingmarshof doch noch, indem er Barbro Svensdotter heiratet, die Tochter desjenigen, der den Hof ersteigert hatte. Dies kann er freilich nur um den Preis, dass er seine Verlobte Gertrud Storm, die Tochter des Dorflehrers, im Stich lässt. Gertrud schließt sich den Auswanderern an und reist mit nach Jerusalem. Als sie dort in geistige Verwirrung gerät, fährt Ingmar Ingmarsson auf Wunsch von Barbro nach Jerusalem, um sich mit Gertrud zu versöhnen. Nachdem er die amerikanisch-schwedische Kolonie nach dem Muster der schwedischen Heimatgemeinde umorganisiert und allen Arbeit gegeben hat und damit die Kolonie vor dem Untergang gerettet hat, und nachdem Gertrud ihr Herz inzwischen einem anderen Mann zugewendet hat, fährt Ingmar mit Gertrud und deren Verlobtem zurück nach Schweden. Nach der Geburt ihres Sohnes Ingmar Ingmarsson finden schließlich auch Ingmar und Barbro in Liebe zueinander.

„Jerusalem“ gilt als eines der besten Werke von Selma Lagerlöf. Ihre Technik, einen längeren Roman aus einzelnen Kapiteln, die in sich abgeschlossene Episoden darstellen, zusammenzusetzen, feiert hier Triumphe. Das Einleitungskapitel des ersten Bandes, Ingmarssönerna, war ursprünglich eine eigenständige Novelle, bevor Selma Lagerlöf sie an die Spitze des Romans setzte. Jerusalem handelt vom althergebrachten schwedischen Bauerntum, wobei die Ingmarssöhne weniger eine realistische Schilderung schwedischer Großbauern (diese lebten bis ins 19. Jahrhundert nicht auf großen einsamen Höfen, sondern in Dörfern) als eher eine ins Mythische gesteigerte Allegorie des schwedischen Bauerntums darstellen. Zugleich schildert Jerusalem, wie die alte Ordnung mit der selbstverständlichen Autorität der lutherischen Staatskirche unter dem Ansturm der neuen Zeit ins Wanken gerät. Nicht umsonst heißt der Dorflehrer, der das Missionshaus baut und damit ungewollt die ganze religiöse Erweckungsbewegung auslöst, Storm (Sturm). Eindringlich werden die Folgen religiösen Eifers beschrieben, ohne dass freilich Selma Lagerlöf selbst eindeutig Stellung bezieht. Vor allem besticht die ungeheuer intensive Gestaltung der menschlichen Schicksale und die farbige Beschreibung des Lebens sowohl in Dalarna als auch in Jerusalem. Letztlich geht es in Jerusalem, wie so oft bei Selma Lagerlöf, um den Triumph der Liebe.

Ein Schulbuch für Schweden

Zu dieser Zeit erreichte sie die Bitte, sie möge ein Schulbuch über Schweden schreiben. Diesem Gesuch wollte sie nachkommen, doch wollte sie erst ihre anderen Projekte zu Ende führen. Bis zu dem Erscheinen der zwei Bände „Jerusalem“ 1901 und 1902 waren dies Reisen. Selma Lagerlöf reiste durch Europa, erkundete Deutschland und Belgien und bereiste die Türkei und Griechenland.

1906/07 war es dann endlich soweit. Die Schulen in Schweden bekamen ihr Buch „Wunderbare Reise des Nils Holgersson durch Schweden“. Es wurde eines der berühmtesten und beliebtesten Kinderbücher aller Zeiten. „Nils Holgersson“ ist die fantastische Geschichte eines 14-jährigen Jungen, der gemeinsam mit den Wildgänsen durch ganz Schweden reist, wobei er in vielerlei moralische Konflikte gerät. Er lernt auf dem Flug mit ihnen Landschaft, Kultur und Geschichte Schwedens kennen. Er entwickelt eine tiefe Freundschaft zu dem Gänserich Martin und bekommt während der Reise immer wieder die Gelegenheit sich moralisch zu bewähren und innerlich zu wachsen.

Der 14-jährige Nils lebt auf einem kleinen Bauernhof ganz im Süden von Schweden, macht seinen Eltern nur Kummer, weil er faul und bösartig ist. Eines Tages Ende März wird Nils Holgersson eben zur Strafe für einen bösen Streich an einem Wichtelmann selbst in ein Wichtelmännchen verwandelt. Der zahme Gänserich Martin will sich den Wildgänsen anschließen, die in diesen Tagen über die Ostsee kommen und zu ihren Brutgebieten in Lappland fliegen wollen. Nils will den Gänserich daran hindern; aber es gelingt ihm nicht, weil er so klein ist: Der Gänserich hebt mit Nils auf dem Rücken einfach ab.

Nachdem Nils Holgersson in den nächsten Tagen einigen Tieren in Not geholfen hat, erreicht die Anführerin der Gänse, die alte und ehrwürdige Akka von Kebnekaise, dass Nils Holgersson zu seinen Eltern zurückkehren darf und wieder ein Mensch werden kann. Aber Nils will lieber mit den Wildgänsen durch Schweden ziehen, als wieder ein Mensch zu werden. Nils reist nun mit den Wildgänsen (und im Norden mit einem Adler, dazu mit gelegentlichen freiwilligen und unfreiwilligen Abstechern auf einem Storch, auf Krähen, einem Raben und einem Adler) durch ganz Schweden, wobei er die Landesnatur, die Geschichte, die Kultur und die Städte Schwedens kennenlernt. Zugleich erlebt er mancherlei gefährliches Abenteuer, muss sich oft in moralischen Fragen entscheiden und bewährt sich dabei.

Parallel wird die Geschichte von dem Bauernmädchen Åsa und ihrem kleinen Bruder Mats erzählt. Beide sind Freunde von Nils, die mit Nils zusammen oft Gänse gehütet haben. Plötzlich sterben kurz nacheinander die Mutter und alle Geschwister von Åsa und Mats. Alle glauben, dass dies an dem Fluch einer alten Zigeunerin liegt. Åsas und Mats’ Vater verlässt vor Kummer seine beiden überlebenden Kinder und nimmt Arbeit im Bergbau in Malmberget, im hohen Norden Schwedens, an. Eines Tages erfahren Åsa und Mats durch einen Vortrag, dass ihre Mutter und ihre Geschwister gar nicht an einem Fluch, sondern an Tuberkulose gestorben sind. Sie machen sich nun auf, um zu Fuß zu ihrem Vater zu gehen und ihm zu erzählen, woran Mutter und Geschwister wirklich gestorben sind. Bei ihrem Marsch durch Schweden berichten sie immer wieder von ihrem Schicksal und klären dabei die Menschen über die Tuberkulose und deren Bekämpfung auf. Nach einer abenteuerlichen Wanderung kommen sie in Malmberget an, wo Mats bei einem Unglück stirbt. Nachdem Åsa ihm ein würdiges Begräbnis verschafft hat, findet sie ihren Vater: Nun hat sie ihren Vater wieder und kann endlich wieder Kind sein.

Im Herbst kehrt Nils mit den Wildgänsen aus Lappland zurück. Bevor sie über die Ostsee nach Pommern fliegen, schleichen sich Nils und der Gänserich Martin auf den Hof von Nils’ Eltern, die vom Kummer um ihren verschwundenen Sohn gezeichnet sind. Sie fangen den Gänserich und sind erleichtert, dass ihr Sohn bei seiner Flucht wenigstens nicht noch den Gänserich gestohlen hat, wie sie geglaubt hatten. Nun wollen sie ihn schlachten. Doch Nils will nicht zulassen, dass der Gänserich, zu dem er eine tiefe Freundschaft empfindet, getötet wird. Er besiegt seine Scham, dass er nur ein Wichtelmännchen ist, und tritt dazwischen und wird in diesem Augenblick durch das ehrliche Einstehen für seinen Freund wieder in einen Menschen verwandelt.

„Nils Holgersson“ stellt gleichzeitig einen Erziehungs- und Entwicklungsroman und ein liebevolles Porträt Schwedens dar. Die einzelnen Landschaften werden, häufig in Form von Sagen und Märchen, vorgestellt, wobei auch aktuelle Informationen der damaligen Zeit, beispielsweise über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Schwedens, eingestreut werden. „Nils Holgersson“ wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Bedeutung erlangte der Roman auch dadurch, dass zum ersten Mal in einem literarischen Werk die neue schwedische Rechtschreibung angewendet wurde. Es war ein großer Verkaufserfolg. Bereits im ersten Jahr wurden neben den für die Schule bestimmten Ausgaben 100.000 Exemplare verkauft. Kritik kam von der Schulbehörde, die sich am unterhaltsamen Charakter und den märchenhaften Zügen des Buches störte, und von der Kirche, die das Fehlen explizit christlicher Inhalte bemängelte.

Einen aufklärend-bildenden Teil hat Lagerlöfs Geschichte auch mit der Thematisierung der „Tuberkulose“. Die Mutter und einige Geschwister von Nils Freund Mats sterben an dieser Krankheit, doch glauben die Hinterbliebenen zunächst an einen Fluch. Erst auf der Reise mit Nils erfahren Mats und seine Schwester Asa, was Tuberkulose ist und wie sich die Krankheit äußert. Lagerlöf greift dieses wichtige medizinische Thema ihrer Zeit noch einmal auf, indem sie dem Wunsch der Nationalen Liga zur Bekämpfung von Tuberkulose nachkommt und 1912 das Buch „Der Fuhrmann des Todes“ schreibt.

Am Neujahrstag des Jahres 1908 kaufte Selma Lagerlöf das Gutshaus von Marbacka zurück (1910 konnte sie mit dem Nobelpreisgeld auch das Land zurückkaufen, 1914 schließlich konnte sie durch erneute Aufkäufe das Land verdoppeln). In Marbacka betrieb sie Landwirtschaft sowie eine Fabrik zur Produktion von Hafermehl und widmete ihrem Gut viel Zeit, Energie und nicht zuletzt Geld. Gleichzeitig hatte sie aber zunächst ihren Lebensmittelpunkt weiter in Falun, wo sie eine kleine Villa gekauft hatte.

Der Nobelpreisverleihung 1909 ging eine kontroverse Diskussion voraus: Sollte man ihr den Preis verleihen – wo sie doch einen so deutlichen Hang zum Magischen hatte? Sie wich von der literarischen Strömung ihrer Zeit, dem Realismus deutlich ab und gemeinsam überlegte das Kommitee, ob man es wagen konnte, einer so von der literarischen Umgebung losgelösten, so andere Wege gehenden Schriftstellerin den Nobelpreis zu zusprechen. Die verwobenen Handlungen von Schicksal und Zufall geprägt und die illustre Gesellschaft, die sie in „Gösta Berling“ beschreibt, taten ihr Übriges um Lagerlöf zur unkonventionellen und in weiten Teilen ihres Werkes kontrovers diskutierte Schriftstellerin abzustempeln. Am 10. Dezember 1909 war es aber dann für Selma Lagerlöf endlich so weit: Sie durfte den Literaturnobelpreis aus den Händen König Gustavs V. entgegennehmen.

Marbacka

Nach einem kleineren Umbau, der 1909 abgeschlossen war, ließ Lagerlöf Marbacka von 1921 bis 1923 schließlich zu einem repräsentativen Herrenhaus im historisierenden Stil umbauen, das mit dem bescheidenen roten Holzhaus, das es vorher gewesen war, nicht mehr viel gemeinsam hatte. Seit dieser Zeit lebte Selma Lagerlöf das ganze Jahr dort.

Sie veröffentlichte auch nach dem Nobelpreis bedeutende Romane, darunter 1914 „Der Kaiser von Portugallien“, in dem sie von ihrer Heimat und deren Menschen erzählt.

Der Roman spielt im Värmland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Kleinbauer Jan i Skrolycka ist ein unglücklicher Mensch, der an nichts Freude empfindet und mit sich und der Welt unzufrieden ist. Auch seine Frau Kattrina hat er nicht aus Liebe geheiratet, sondern nur, um endlich einen eigenen Hausstand gründen zu können. Eines Tages verändert sich Jans ganzes Leben: Als seine Tochter Klara Fina Gulleborg, genannt Klara Gulla, geboren wird, durchströmt ihn auf einmal ein tiefes Gefühl von Glück und Liebe. Klara Gulla wächst zu einem klugen und schönen Mädchen heran. Zwischen ihr und ihrem Vater besteht eine sehr enge vertrauensvolle Bindung. Als Klara Gulla 18 Jahre alt ist, stirbt Jans Herr Erik i Falla. Hoferbe wird sein böser Schwiegersohn Lars Gunnarsson. Dieser verlangt von Jan 200 Reichstaler, damit Jan sein kleines Anwesen behalten kann. Diese Summe, die bis zum 1. Oktober zu zahlen ist, hat Jan nicht. Da nun der Verlust des Heimes droht, bietet sich Klara Gulla an, in die Stadt zu gehen und das Geld zu verdienen. Obwohl Jan merkt, dass Klara Gulla von der Sehnsucht nach der weiten Welt getrieben wird, willigt er ein.

Klara Gulla geht nach Stockholm. Zum 1. Oktober schickt sie pünktlich die nötigen 200 Reichstaler, kehrt selbst aber nicht wieder. Im Laufe der Zeit dringen Nachrichten und Gerüchte zu Jan und Kattrina, aus denen sich ergibt, dass Klara Gulla eine Prostituierte geworden ist. Jan deutet diese Nachrichten freilich ganz anders: Seine Tochter ist zu ungeahnter Macht und Herrlichkeit aufgestiegen und Kaiserin geworden. Er selbst ist jetzt Kaiser Johannes von Portugallien. Erik i Fallas Witwe schenkt ihm Eriks alten Stab und Ledermütze, von einer Verwandten erhält Jan ein paar Blechsterne. Dies deutet Jan als Zeichen von Klara Gulla und betrachtet die Gaben als Kaiserinsignien. Gleichzeitig mit seiner Erhöhung zum Kaiser hat Jan seherische Fähigkeiten erworben, die ihm ermöglichen, vielen Menschen Gutes zu tun.

Nach 15-jähriger Abwesenheit kommt Klara Gulla nach Hause. Sie hat sich eine neue Existenz aufgebaut, indem sie auf der Fähre von Malmö nach Lübeck ein Restaurant betreibt. Sie will nun ihre Eltern zu sich nach Malmö holen. Als sie aber ihren Vater in seiner „Kaiserwürde“ sieht, wendet sie sich angewidert ab. Sie besorgt ihrem Vater eine Unterkunft in der Heimatgemeinde und macht sich mit der Mutter auf die Reise nach Malmö. Gerade als der Dampfer, mit dem Klara Gulla und Kattrina von der Heimatgemeinde wegfahren wollen, von der Brücke ablegt, kommt Jan angerannt. Er glaubt, dass böse Mächte seine Tochter entführen wollen. Er springt ins Wasser, um dem Schiff nachzuschwimmen, und ertrinkt. Klara Gulla versucht vergebens, die Leiche ihres Vaters bergen zu lassen. Nach kurzer Zeit stirbt auch die Mutter, und zwar aus Kummer, weil sie Jan verlassen wollte. Als die Mutter beerdigt werden soll, wird auch die Leiche des Vaters gefunden. Beide werden zusammen zu Grabe getragen. Nun erkennt Klara Gulla, wie sehr ihr Vater sie geliebt hat.

Inhaltlich behandelt der Roman trotz seiner Kürze (etwa 170 Seiten) eine vielschichtige Thematik. Zunächst geht es, wie so oft bei Lagerlöf, um die Liebe und ihre Macht. Vor allem aber ist es eine intensive Studie von Jans Psychose. Letztlich legt Selma Lagerlöf hier ein allgemein menschliches Verhalten offen, da jeder Mensch in gewissem Umfang zu Selbstbetrug und Wunschdenken neigt. Zugleich ist der Roman eine Abhandlung über das vierte Gebot („Du sollst Vater und Mutter ehren“), das bei ihr immer eine große Rolle spielt.

In ihren späteren Jahren schrieb sie eine dreiteilige Autobiografie: „Marbacka“, ihr letztes vollendetes Werk. Die Autobiografie ist keine Schilderung des eigenen Lebens im herkömmlichen Sinne, sondern besteht aus Erzählungen aus ihrer Kindheit, die einem bestimmten Zweck dienen: die Hintergründe ihres schriftstellerischen Wirkens darzustellen. Dabei behandelt sie vor allem ihr erstes Lebensjahrzehnt. Sie erzählt nicht chronologisch, sondern beschreibt in fünf Teilen das Leben und die Menschen auf Gut Marbacka und die Geschichten, die sie als Kind gehört hatte. Ihre eigene Person nimmt Selma Lagerlöf in dem Buch völlig zurück und berichtet aus einer abwägenden und leicht ironischen Distanz. Von sich selbst schreibt sie in der dritten Person („Selma“), meistens tritt sie aber nur mit ihren Schwestern zusammen unter der Bezeichnung „die kleinen Mädchen“ auf. Ihren Vater bezeichnet sie stets als „Leutnant Lagerlöf“ oder nur „der Leutnant“, ihre Mutter heißt schlicht „Frau Lagerlöf“.

Das Buch vermittelt nicht nur ein gutes Bild vom Leben auf einem abgelegenen Gutshof im Schweden vergangener Zeiten, sondern es werden hier auch viele biographische Hintergründe von Werken Selma Lagerlöfs deutlich: Die Geschichte vom zahmen Gänserich, der sich im Frühling den ziehenden Wildgänsen anschloss und im Herbst zurückkehrte, fand Eingang in „Nils Holgersson“, die Geburtstagsfeier ihres Vaters kommt in „Der Kaiser von Portugallien“ vor, und die Geschichte vom einsam im Wald lebenden ehemaligen Soldaten, der es nicht verkraftet, an den Krieg erinnert zu werden, verwendet sie in „Gösta Berling“ und die Erfahrung einer plötzlichen Lähmung und einer ebenso plötzlichen Heilung schließlich hat Lagerlöf in der Figur in „Jerusalem“ verarbeitet.

1914 wurde sie zum Mitglied der Schwedischen Akademie berufen und war zeitlebens in verschiedensten Gremien und Ausschüssen aktiv. Sie engagierte sich im Widerstandskampf gegen die Nazis und rettete beispielsweise noch 1940 Nelly Sachs das Leben, indem sie ihr zur Flucht nach Schweden verhalf. Am 16. März im selben Jahr starb Selma Lagerlöf im Alter von 82 Jahren.