Toni Morrison - Scham und das Schweigen der Gedemütigten

Veröffentlicht am 11.12.2019

Von Christine Hoffer

Zur Begründung der Nobelpreisentscheidung 1993, als Toni Morrison den Nobelpreis für Literatur zugesprochen bekam, sagte die Stockholmer Jury 1993, ihre von „visionärer Kraft und poetischer Prägnanz“ geprägte Romankunst mache „eine wesentliche Seite der amerikanischen Wirklichkeit“ lebendig. Das war schon etwas vorsichtig ausgedrückt, wenn man sich die Schreckensnachrichten der vergangenen Jahrzehnte vor Augen haltet. Dass eine schwarze Amerikanerin den Nobelpreis für Literatur zugesprochen bekam, war eine Sensation. Besonders in den USA: „Dieses Land wird nicht alle Tage dazu gezwungen, auf eine schwarze Frau, eine Schriftstellerin, stolz zu sein“, schrieb damals eine Journalistin. Afroamerikanische Künstler werden auch heute in den USA nicht unbedingt als wichtiger, grundlegender Teil ihrer Kultur geschätzt.

Toni Morrison ist tot. Die 1931 in Ohio geborene Schriftstellerin starb im August dieses Jahres mit 88 Jahren in New York. Die Tochter eines Stahlarbeiters besuchte als erste Frau der Familie ein College und war 1953 mit einem Universitätsabschluss in Englisch eine große Ausnahme in den USA. Ihre Eltern und Großeltern hatten noch lebensgefährliche Konfrontationen mit weißen Rassisten in Alabama erlebt.

Toni Morrison, eigentlich Chloe Adelia Wofford, wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Ihre Eltern Ramah (geb. Willis) und George Wofford stammten aus der Arbeiterklasse der ehemaligen Sklavenhalterstaaten Georgia und Alabama. Chloe war das zweite von vier Kindern. Ihre Mutter wurde in Greenville (Alabama), geboren und zog als Kind mit ihrer Familie nach Norden. Ihr Vater wuchs in Cartersville, Georgia, auf. Mit etwa 15 Jahren musste er miterleben, wie Weiße zwei schwarze Geschäftsleute, die auf seiner Straße lebten, lynchten. Toni Morrison sagte: „Er hat uns nie erzählt, dass er Leichen gesehen hat. Aber er hatte sie gesehen. Und das war für ihn zu traumatisch“. Kurz nach diesem Vorfall zog George Wofford in die rassisch integrierte Stadt Lorain, Ohio, in der Hoffnung, dem Rassismus zu entkommen und in der aufkeimenden Industriewirtschaft Ohios eine Erwerbstätigkeit zu sichern. Er arbeitete selbständig und als Schweißer für US Steel. Ramah Wofford war eine Hausfrau und ein frommes Mitglied der African Methodist Episcopal Church.

Als Morrison etwa zwei Jahre alt war, setzte der Vermieter ihrer Familie das Haus in Brand, in dem sie lebten, während sie zu Hause waren, weil ihre Eltern die Miete nicht zahlen konnten. Die Familie reagierte auf diese „bizarre Form des Bösen“, indem sie über den Vermieter lachte, anstatt in Verzweiflung zu geraten. Morrison sagte später, dass die Antwort ihrer Familie gezeigt habe, wie man seine Integrität bewahrt und sein eigenes Leben in Anbetracht der Handlungen einer solchen „monumentalen Rohheit“ aufrechterhalten könne.

Ihre Eltern vermittelten ihr einen Sinn für Erbe und Sprache, indem sie traditionelle afroamerikanische Volksmärchen und Geistergeschichten erzählten und Lieder sangen, erzählte sie später. Sie las als Kind gerne; zu ihren Lieblingsautoren gehörten Jane Austen und Leo Tolstoi. Im Alter von 12 Jahren wurde sie katholisch und nahm den Taufnamen Anthony (nach Antonius von Padua) an, das führte dann zu ihrem Spitznamen Toni. An der Lorain High School war sie im Debattier-Team, im Jahrbuchpersonal und im Theaterclub.

1949 begann sie an der Howard University in Washington, D.C., einer „schwarzen Universität“, Anglistik zu studieren. In dieser Zeit änderte sie ihren Namen offiziell von Chloe zu Toni. 1953 erwarb sie den Bachelor of Arts in Englisch und 1955 an der Cornell University den Master of Arts und von 1955 bis 1957 unterrichtete sie Englische Literatur an der Texas Southern University in Houston, wonach sie als Dozentin an die Howard University zurückkehrte. 1958 heiratete sie den jamaikanischen Architekten Howard Morrison, mit dem sie zwei Söhne bekam. Nach ihrer Scheidung 1964 begann sie als Verlagslektorin für Random House zu arbeiten. Während ihrer sechzehnjährigen Tätigkeit (1967 bis 1983) spielte sie eine wichtige Rolle bei der Etablierung der afroamerikanischen Literatur. Daneben hat sie ihre Lehrtätigkeit nie lange aufgegeben. So wurde sie etwa 1989 zur Professorin für Geisteswissenschaften ernannt und hatte bis zu ihrer Emeritierung 2006 einen Lehrstuhl an der Princeton University inne.

Schon in ihrem ersten, 1970 erschienenen Roman „The Bluest Eye“ („Sehr blaue Augen“) setzt sie sich in erzählerisch kühner Weise mit der Position der schwarzen Frau in Amerikas Gesellschaft auseinander. Die Erzählstimme begleitet die Stimme eines schwarzen Schulmädchens, das mit besonderer Aufmerksamkeit ihre Schulkameradin Pecola Breedlove und deren Familie und Umfeld beobachtet und kommentiert. Pecola wünscht sich nichts sehnlicher als unübertreffbar blaue Augen. Als Kind aus armen Verhältnissen sind diese für sie der Inbegriff unerfüllbarer Glücksvorstellungen. Dieses Ideal wird im Roman zum Dreh- und Angelpunkt einer Kritik an der von Weißen gesetzten Ästhetik, deren Wunschbilder etwa in Form von Puppen, der Welt des Kinos, der Werbung und der Mode Afro-Amerikanern die vermeintliche Minderwertigkeit ihrer eigenen Natur vorführen.

Der Roman führt anhand vieler Einzelgeschichten die vernichtende Wirkung dieser Ästhetik parallel zur sozialen Chancenlosigkeit vor Augen. Pauline, Pecolas Mutter, endet in totaler Abhängigkeit (emotional von ihrem Mann Cholly, sozial vom Job in einem weißen Haushalt), Cholly verfällt in Trunksucht und Haltlosigkeit und Pecola flieht nach ihrer Vergewaltigung durch den Vater aus Verzweiflung in den Wahnsinn. Das in diesem Roman angestimmte „Klagelied“ über die Vernichtung einer Kinderseele wird umspielt von den Initiationsriten und Selbstbefreiungsstrategien anderer Kinder und zugleich ironisch konfrontiert mit der Familienidylle eines Lesebuchtextes. „The Bluest Eye“ setzt schon beeindruckend Toni Morrisons radikale Kritik an den Grundlagen einer Gesellschaft um, die Schwarzen und Weißen, Frauen und Männern sehr ungleiche Rollen zuweist und an deren Auswirkungen leiden lässt.

Eine an den Rand gedrängte schwarze Nachbarschaft einer Kleinstadt in Ohio ist in ihrem zweiten Roman „Sula“ (1973) Schauplatz einer Reihe von sehr unterschiedlichen Frauenschicksalen. Die große Widerstandskraft, welche die Umwelt den weiblichen Protagonisten hier abverlangt, wird dabei auch problematisiert, weil sie nicht selten in zerstörerische Tendenzen umschlägt. Eva Peace etwa, die Großmutter von Sula, der Titelheldin, ist ebenso willensstark wie kompromisslos. Mit drei Kindern von ihrem Mann Boy Boy verlassen, sichert sie sich durch einen selbstinszenierten Unfall, bei dem sie ein Bein verliert, eine Invalidenrente und das Überleben in schwerer Zeit. Ihrem vom Krieg gezeichneten, in Drogen und kindliche Regression geflüchteten Sohn „erlöst“ sie durch Verbrennen.

Sula wahrt innere Distanz zu Eva, ihrer Mutter und der Freundin Nel. Sie verlässt zum Studium die Stadt, kehrt nach zehn Jahren zurück, zerstört Nels Ehe und bringt Eva in die Nervenheilanstalt, um schließlich an der Zurückweisung durch einen Mann selbst zu zerbrechen. Psychische Deformationen zeigen hier eine aus sozialer Ghettoisierung und den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs erwachsene Welt, die dann auch noch durch die Figur des traumatisierten Veteranen Shadrach überaus apokalyptisch gerahmt ist.

Die beiden Romane wurden von der Kritik gut aufgenommen, den Erfolg beim Publikum brachte aber erst ihr dritter Roman „Song of Solomon“ (1977; „Solomons Lied“). Die stark psychologisch orientierte Figurengestaltung von „Sula“ macht hier soziologisch genauer verorteten Charakteren Platz. Morrison verbindet darin auch ihre kritische Erörterung mittelständischer Wertnormen mit ihrem zunehmenden Interesse für Geschichtsschreibung als Aufarbeitung verdrängter oder vergessener Erfahrungen, bis hin zu ihrer mythischen Anknüpfung an die afrikanischen Ursprünge.

Die Geschichte der gutsituierten Familie von Macon Dead, einem Grundstücks- und Mietspekulanten im Mittleren Westen, deren Konventionen durch eine Rebellion von Familienmitgliedern und Freunden bedroht werden, bildet den Stoff der Handlung. Milkman, der Sohn des Familienoberhaupts (so genannt, weil ihn die Mutter überlang gestillt hat), nimmt Kontakt zu seiner von der Familie ausgestoßenen und dämonisierten Tante Pilate auf und beginnt ein Verhältnis mit der Enkelin Hagar. In seinem 30. Lebensjahr bricht Milkman zu einer Erkundung der Geschichte seines Großvaters in Pennsylvania auf, die ihn auf frühere Spuren der Familientradition in Virginia verweist. Hilfreich sind dabei alte Kinderverse über einen Vorfahren namens Solomon, der nach Afrika zurückgeflogen sein soll. Die kollektive Erinnerung holt Milkman schließlich im dramatischen Ende des Romans ein, als er seinem Freund Guitar (der Milkmans Bindung an eine militante schwarze Gruppe einfordert) in tödlichem Kampf begegnet und sich mit ihm in die Luft erhebt, ein Akt, der sich symbolisch als Rückkehr nach Afrika und als Abstreifen bürgerlicher Normen deuten lässt.

Unter Morrisons Romanen ist „Tar Baby“ (1981; „Teerbaby“) wahrscheinlich der unschlüssigste. Mit dem Schauplatz einer karibischen Insel wählt sie hier ein wenig vertrautes Terrain. Der Liebesrausch der Protagonistin Jadine (einer jungen schwarzen Yuppie-Figur), die sich dort in den schwarzen Schiffsdeserteur Son verliebt, erweist sich in der folgenden Konfrontation mit dessen Heimat, dem ländlichen Süden der USA, als flüchtig. Jadine schreckt panisch an den Rollenerwartungen an Frauen in dem von „folkways“ geprägten Milieu zurück. Da Son sich weigert, die engen Grenzen seiner traditionellen Welt zu verlassen, und Jadine der Erfolgswelt der dominanten Kultur verhaftet bleibt, scheitert die Beziehung. Tar Baby, eine subversive Gestalt aus der afro-amerikanischen Folklore, kann hier sowohl für die Sogwirkung afrikanischer Mythen, die Son in den Geisterwald der Insel locken, als auch für die verführerische Anziehungskraft einer globalen Wirtschaftswelt auf Jadine stehen.

In „Beloved“ (1987; „Menschenkind“), ihrem von vielen als bedeutsamsten angesehenen Roman, greift sie wie manch andere schwarze Autoren Themen und Traditionen der „slave narratives“ des 19. Jahrhunderts auf. Angeregt von einer historischen Zeitungsmeldung über Margaret Garner, die in Ohio ihre Kinder getötet hatte, um sie vor dem Zugriff der Sklavenfänger zu bewahren, rückt Toni Morrison die geflohene Sklavin Sethe ins Zentrum ihres Romans. Der Titel „Beloved“ bezeichnet die unvollständige Grabinschrift, die Sethe einem eigenhändig getöteten Kind widmete, nachdem der Zuchtmeister Schoolteacher mit seinen Sklavenjägern sie in Ohio aufgespürt hatte. Als Geist plagt Beloved seit ihrem gewaltsamen Tod Sethe und ihre erste Tochter Denver (zwei Söhne sind abgewandert), bevor Paul D., ein Gefährte aus der Sklavenzeit, Sethe findet, ihr Liebhaber wird und den Geist austreibt.

Doch kehrt Beloved als Mädchen aus Fleisch und Blut zurück, giert nach Zuwendung und Nahrung (als Kompensation für geraubtes Leben) und droht Sethe in ihrer übersteigerten Mutterliebe förmlich zu verzehren. Zunächst lässt sich Paul D. von Beloved vertreiben; erst als er zurückkehrt und Sethes Selbstwertgefühl aufbaut, bahnt sich eine tragfähige Beziehung zwischen ihren verwundeten Seelen an. Vorher musste Sethe in zahllosen Akten der „rememory“ (wie Morrison dies im Roman nennt) die verdrängten traumatischen Erfahrungen der Sklavenzeit (u.a. den Verlust ihres Mannes, ihre Flucht als Hochschwangere und den Tod ihrer Mutter Baby Suggs) verarbeiten. Behutsam und mit viel Empathie für die Figuren begleitet die Erzählerin diese Momente. Im Prozess des befreienden Erinnerns spielt der aktive Austausch zwischen präsenten und abwesenden Personen eine wichtige Rolle. Entscheidend für Sethes Rettung aus der Umklammerung durch Beloved wird aber neben Paul D.s Zuwendung auch Denvers Anspruch auf eigene Lebensziele sowie zuletzt die schützende Solidarität der schwarzen Nachbarn, die Beloveds Verwandlung in einen mörderischen Geist verhindert.

„Beloved“ enthält eine Eingangswidmung an die über 60 Millionen Menschen, die Historikern zufolge über die Jahrhunderte der Sklaverei zum Opfer fielen. Die Romanhandlung dramatisiert eindrücklich diesen Verlust an Leben und Selbstbestimmung in der Konzentration auf eine Mutter-Kind-Beziehung und im historischen Rückgriff auf die Zeit kurz vor und kurz nach der Sklavenemanzipation in den USA. Wenige Bücher der neueren afro-amerikanischen Literatur haben auf so intensive Weise verdrängte innere und äußere Alltagsgeschichte rekonstruiert, und nur wenige sind auch so intensiv diskutiert worden.

Morrisons Roman „Jazz“ (1992) führt den Leser nach Anfangskapiteln im agrarischen Süden auf die Bühne der Großstadt, genauer nach Harlem im Jahr 1926, dem Mekka ganzer Generationen schwarzer Zuwanderer. Die Glückserwartungen von Violet und Joe Trace werden hier durch die Großstadtstimmung und das Lebensgefühl schwarzer Musik, wie es die 1920er Jahre als „Jazz Age“ mitbestimmt hat, angefeuert und gleichzeitig unterlaufen. Toni Morrison setzt mit dem Titel gegen die exotisierende weiße Sicht auf diese Zeit Jazz im umgangssprachlichen Wortsinn als Bezeichnung für Unruhe und sexuelle Aktivität. In Interviews hat Toni Morrison oft den Zusammenhang von Jazz und mündlicher Tradition und schwarzer Literatur betont und in Texten als prinzipielle Offenheit und „nicht abgeschlossene Signatur von Hunger und Beunruhigung“ beschrieben. „Jazz“ macht die Stimmen von einfachen Menschen hörbar. So begleitet der Roman die Sehnsüchte und die Verstrickung eines verheirateten Mannes (Joe) in seiner Liebe zu einem jungen Mädchen (Dorcas), die der Heftigkeit seiner Gefühle und der in ihm selbst und in der „Droge“ der Großstadt begründeten Unordnung zum Opfer fällt. Gegenseitige Achtung und ein gemeinsames Lebensgefühl werden jedoch auch in der Tragödie noch gleichsam als ein Ensemble von Blues-Stimmen orchestriert.

In „Paradise“ („Paradies“), ihrem 1998 erschienenen Roman, verschmilzt das Interesse für eigene Geschichte (hier die Gründung einer Stadt in Oklahoma durch selbstbewusste schwarze Abwanderer) mit der Erforschung eines spezifisch weiblichen Schutz- und Gemeinschaftsraums. Dieser ist in einem Kloster vor den Toren der Stadt angesiedelt, in dem bedrohte oder eigenwillige Frauen eine auf Toleranz gegründete Utopie zu leben versuchen, die aber von einigen tonangebenden Männern der Stadt als so bedrohlich und normensprengend empfunden wird, dass sie das Kloster bei Nacht und Nebel überfallen und die Kommune mit mörderischer Gewalt zerstören. Der Roman lebt besonders von den Kontrasten männlicher Ordnungs- und Machtvorstellungen mit der flexiblen und im Hinblick auf Sexualität, Arbeit und Kinderversorgung experimentierfreudigen Gemeinschaft von Frauen. Als Teile einer Trilogie geplant, reichen aber weder „Paradise“ noch „Jazz“ an die dramatische Geschlossenheit und Fülle von „Beloved“ heran.

In Toni Morrisons Roman „Love“ (2003; „Liebe“) geht es um die tiefe Freundschaft zwischen zwei Mädchen bzw. Frauen, die aufgrund der Ereignisse in leidenschaftlichen Hass umschlägt. Obwohl sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen, leben sie zwanzig Jahre zusammen in einem Haus und kommen nicht voneinander los. Erst als es zu spät ist, begreifen sie, dass ihr Hass ein Symptom ihrer Liebe war. Der Roman handelt von patriarchaler Macht und Güte, Verrat, Verlangen, Verlust von Unschuld. Drehpunkt der erzählten Ereignisse, der Erinnerungen und Sehnsüchte der meisten Romanfiguren ist ein Hotel und sein Eigentümer, der es während der Depression der 1930er Jahre erworben und zu einem erfolgreichen, geradezu mythenumwobenen Ferienparadies für Afroamerikaner gemacht hatte. Toni Morrison erzählt die komplexe Geschichte in „Liebe“ nicht linear, sondern sie streut nach und nach Hinweise ein, deren Zusammenhang sich erst allmählich erschließt. Das letzte Geheimnis, das erforderlich ist, um das Geflecht der Szenen zu verstehen, lüftet sie erst auf der vorletzten Seite.

In „A Mercy“ (2008; „Gnade“) begibt sich Toni Morrison zurück in die Vorzeit der USA, in die rigiden puritanischen Glaubensgemeinschaften im 17. Jahrhundert. "Gnade" waltet dort eigentlich für niemanden, weder für die Weißen noch für die Schwarzen. Auch das Verhältnis von "frei" und "versklavt" ist noch unklar. Ein freier schwarzer Kunstschmied, der das gesamte Personal des Romans fasziniert, steht geknechteten Weißen gegenüber. Gezeigt wird die Vielschichtigkeit des Problems der Sklaverei Ende des 17. Jahrhunderts. Ein Gnadenakt, der als Ausweg aus der als unwürdig erachteten Position des Sklaven scheint, bringt nicht die erhoffte Erlösung. Obwohl das Nordamerika noch vor der Unabhängigkeit die Szenerie der Erzählung abgibt, werden allgemein menschliche Problemstellungen aufgezeigt, die dem Einzelnen die Grenzen der Einflussnahme auf die Lebensgeschichte Anderer vor Augen führen. Man kann den Roman durchaus als fragmentarische und zugleich kunstvoll ausgeführte Skizze zu einer „Schöpfunggeschichte Amerikas“ lesen.

„Home“ (2012; „Heimkehr“) schildert das Amerika der Fünfziger Jahre anhand des Veteranen Frank Money, der nach Lotus, Georgia, zurückkehrt, um seine Schwester zu beschützen. Im Alter von 19 Jahren meldet Frank Money sich zum Militär, um der Trostlosigkeit des Heimatortes Lotus/Georgia zu entkommen. Kurz darauf brennt seine vier Jahre jüngere Schwester Cee nach Atlanta durch, aber der Kerl, der sie dazu überredet hat, lässt sie sitzen und verschwindet mit dem Auto ihrer Großmutter. Traumatisiert kehrt Frank aus dem Koreakrieg zurück. Als er erfährt, dass Cee todkrank ist, macht er sich auf den Weg nach Georgia – und findet wieder zu sich selbst. Toni Morrison entwickelt diese mit Grausamkeiten gespickte Geschichte nicht chronologisch, sondern im Wechsel zwischen einer auktorialen Erzählerstimme und den Erinnerungen bzw. Albträumen des Protagonisten.

Die Frage der Hautfarbe stellte Toni Morrison noch einmal ins Zentrum ihres Romans „God help the child“ (2014; „Gott, hilf dem Kind“). Er erzählt das Leben der Schwarzen Lula Ann und deren Auseinandersetzung mit einem von Rassenkonflikten geprägten Amerika. Lula Ann kommt tiefschwarz zur Welt, obwohl ihre Eltern hellhäutige Afroamerikaner sind. „Ihre Farbe ist ein Kreuz, das sie immer zu tragen haben wird“, sagt die Mutter und ist kurz davor, ihr Kind zu töten. Aber als junge Frau schlägt die tiefschwarze Schönheit Kapital aus ihrer Hautfarbe – sie wird ein begehrtes Model und trägt ausschließlich weiß, damit ihre Haut umso intensiver leuchtet. Wie in fast allen ihren Werken vermaß Toni Morrison auch hier den Handlungsspielraum afroamerikanischer Frauen. Immer galt ihr Augenmerk der weiblichen Stärke, dem weiblichen Leid – und es ist bestimmt nicht falsch, sie als Feministin zu bezeichnen. Die Geschichte wird aus sechs verschiedenen Perspektiven entwickelt und dreht sich um Kindesmissbrauch und Rassendiskriminierung.

Über ihre Romane hinaus hat sich Toni Morrison auch durch ihre Lektorentätigkeit bei Random House von 1967 bis 1983 und durch ihre Lehrtätigkeit in Yale, Princeton und New York und vor allem durch ihre Essays große Verdienste um das Ansehen und die Resonanz afro-amerikanischer Literatur nicht nur in Amerika erworben. Mit dem Essayband „Playing in the Dark“ (1992; „Im Dunkeln spielen“) hat sie auch als Leserin amerikanischer Literatur eine bahnbrechende Studie über die Omnipräsenz des Afrikanischen als der „anderen Rasse“ und „symbolischen Gegenposition“ im kulturellen Bewusstsein Amerikas vorgelegt. Diese These stützt sie auf scharfsinnige Lesarten einiger beispielhafter Werke von Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway und Willa Cather. Für Toni Morrison gründet das Nationalbewusstsein des weißen Amerikaners parasitär auf der Verleugnung der schwarzen Mitbürger, die als verdrängtes Substrat und in maskierter Form im kulturellen Diskurs zurückkehren. Sie plädiert für die Verlagerung des kritischen Augenmerks vom Opfer auf die Täter mit ihren wiederkehrenden Leitbildern von weißer Leere und Todessehnsucht und legt ein kulturkritisches Neu-Lesen wichtiger klassischer Texte nahe.

Als Universitätsprofessorin hat sie tief gewirkt. Morrisons Vorlesungen zur amerikanischen Literatur skizzieren die kulturpsychologischen Konturen eines scheinbaren Widerspruchs: Von Beginn an habe die Herausbildung einer „weißen“ amerikanischen ldentität angesichts mühevoller Landgewinne und überall lauernder Gefahren darauf beruht, den Schwarzen eine metaphorische Bedeutung zuzuweisen. „Amerikanischer Afrikanismus“ nannte die Autorin dieses Phänomen, das sich eben nicht nur auf Unterdrückung und die Verweigerung der Bürgerrechte bezieht, sondern auf die Konstruktion einer „afrikanistischen Präsenz“, die so mächtig war, dass sie den Blick auf den realen Menschen ersetzte.

In den letzten zehn Jahren hat das Mainstream-Kino Hollywoods den alltäglichen, scheinbar zur ewigen Ordnung gehörenden Rassismus des amerikanischen Südens Mitte des 20. Jahrhunderts ins Zentrum zahlreicher Geschichten gestellt: als immer wieder erschütternden, sprachlos machenden Skandal von Diskriminierung und fortwährender Verhöhnung amerikanischen Rechts. Obwohl sich der Amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 wesentlich auch um die Rechtmäßigkeit der Sklaverei gedreht hatte und diese Frage mit dem Sieg des Nordens entschieden schien, hielt sich das systematische Unrecht der Sklavenhaltermentalität auch noch hundert Jahre später. Toni Morrison wusste genau um Rassentrennung und die spitzfindige Argumentation von „separate, but equal“, mit der die Gleichbehandlung auf der Ebene der Bundesstaaten und Kommunen verweigert wurde, sie wusste um Demütigung, Willkür, Lynchmorde Schwarzer durch weiße Mobs und den Terror des Ku-Klux-Klan.

Sie behandelte die Rassenbeziehungen auf allen Ebenen, ihre Geschichten wachsen beim Lesen, sie verändern sich, schlagen neue Richtungen ein. Oft liest man auch voller Angst im Herzen. Es ist nicht immer leicht auszuhalten. Sie war eine große Erzählerin, die nicht nur über Rassismus und Ausgrenzung schrieb, sondern vor allem auch von den inneren Verwüstungen der davon Getroffenen. Vom Kampf mit dem Selbstbild, von der Schwierigkeit, stolz auf sich selbst zu sein und sich als Person annehmen zu können. Die Scham und das Schweigen der Gedemütigten, das Nichtredenkönnen, die Sprache verlieren machte einen großen emotionalen Teil ihre Romane aus.

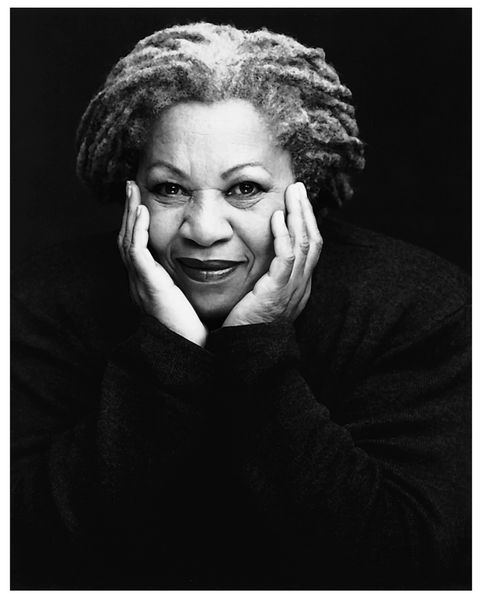

Foto: (c) Timothy Greenfield-Sanders