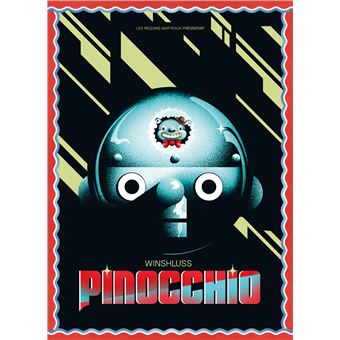

Winshluss - Pinocchio

Veröffentlicht am 27.04.2023

Keine zahme Variante des beliebten Kinderbuches

Gleich zu Beginn der neu edierten „Pinocchio“-Adaption des französischen Künstlers Winshluss wird deutlich gemacht, dass dieser Comic keine zahme Variante des beliebten Kinderbuches ist: „Die folgende Geschichte ist eine sehr freie Adaption des gleichnamigen Romans von Carlo Collodi.“ Seite für Seite entführt uns Winshluss demnach, geschult am expressiven Zeichenstil der Zwischenkriegszeit und des US-amerikanischen Undergrounds, in eine düster-bedrohliche Welt, in der die Hauptfigur eben kein hölzerner Junge, sondern eine metallene Schöpfung des „Diplomerfinders“ Geppetto ist, der diesen „Super Robot“ als Wunderwaffe ans Militär verkaufen will. Derweil vergeht sich Madame Geppetto an der Nase seiner mörderischen Erfindung – ohne zu wissen, dass diese als Flammenwerfer konzipiert ist.

Dass sich in Pinocchios Kopf ein gewisser Jiminy Wanze eingenistet hat, führt bei dieser unfreiwilligen, wortwörtlich brenzligen Begegnung zwischen Roboter und Frau zum Auftakt einer Reihe katastrophaler Szenen: Wenn sich in der Folge Auseinandersetzungen mit zwielichtigen Gestalten, verdrehte Märchenelemente, Faschismuskritik und eine Reise in einem Leviathan aneinanderfügen, hat das nicht nur mit der episodischen Struktur des Comics zu tun, sondern auch mit der strukturellen Anlage von Collodis Original. Winshuss‘ Adaption ist also vor allem auch Transformation, setzt er doch mehr Wissen über die bearbeitete literarische Vorlage voraus als dieses zu vermitteln – was die Eigenständigkeit seines radikalen Comics noch unterstreicht. Mit dem Titel „Pinocchio“ ist dabei ein Stoff aufgerufen, der bei der Leserschaft ja Momente des Erzieherischen, des Phantastischen und nicht zuletzt auch des Komischen in Erinnerung ruft. Der von Collodi (eigentlich Carlo Lorenzini, 1826-1890) geschaffene Knabe, der von Geppetto aus einem sprechenden Holzscheit herausmodelliert wird und seiner Menschwerdung entgegentaumelt, erblickt das Licht der Literaturwelt 1881 als Fortsetzungsroman, der nach zwei Jahren dann erstmals als Buch veröffentlicht wird. Schon diese Publikation ist mit Illustrationen, gestaltet von Enrico Mazzanti, versehen – und eine Vielzahl weiterer Ausgestaltungen und Adaptionen folgen.

Den Welterfolg seiner frechen Schöpfung erlebt Collodi nicht mehr, aber „Die Abenteuer des Pinocchio“ sind von seinen Erfahrungen als Journalist, Autor humoristischer Sachbücher und vor allem auch als Übersetzer der Märchen von Charles Perrault deutlich geprägt. Es erscheint dabei nur stimmig, dass sich die Interpretation dieses kanonisierten Textes vom Kinderbuch zum Schelmenroman verschoben hat: Die erst nachträglich zu einem verbundenen Narrativ verfügten Episoden gehorchen einer zyklischen Struktur aus Verführung, Strafe und reuiger Konfession, auf die dann erneutes Verfehlen folgt. Die Subjektwerdung des pikaresken Außenseiters – und Pinocchio ist hier ein ganz eigener Simplicissimus – ist in Settings der Reise, der Darstellung von Extremen und nicht zuletzt einem satirischen Blick auf die Gesellschaft eingebunden. All diese Momente finden sich in Winshluss‘ Adaption wieder, der den Schritt von der Illustration zur Interpretation konsequent vollzieht. Sein „Pinocchio“, erstmals erschienen 2008, ist nicht nur der Gegenwart angepasst – hier zeigt sich künstlerische Neudeutung als gewollte und eben auch gelungene Grenzüberschreitung. Seine über weite Strecken textarme Adaption ist eine bildstarke, schwarzhumorige Umschrift einer an sich schon heftigen Vorlage.

Thomas Ballhausen

Winshluss - Pinocchio

Berlin: avant 2022. 208 S. - br. : € 30,90 ISBN 978-3-96445-083-8